キャラクターイラスト:さゆ吉様

矢倉戦法とは、その名の通り矢倉囲いを使った戦法です。居飛車党の方ならマスターしておきたい矢倉戦法の定跡をまとめました。

Sponsored link

目次

矢倉戦法、矢倉囲いのおすすめの棋書

YouTubeの動画で学ぶ、矢倉戦法定跡

ゼロから始める将棋研究所のYouTubeチャンネルでは、動画で横歩取りの定跡を学べます。動画の内容は、ブログ記事とほとんど同じものとなっています。

矢倉囲いの組み方や手順、種類と発展形を知ろう

角道を閉じてしっかり囲う!居飛車の基本戦法

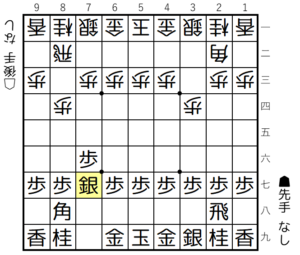

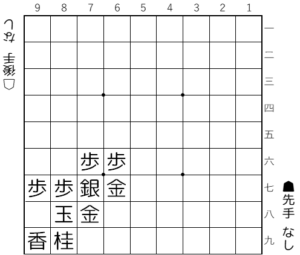

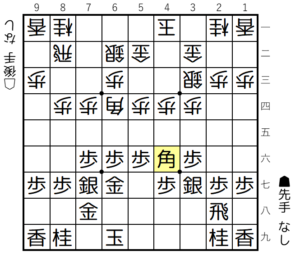

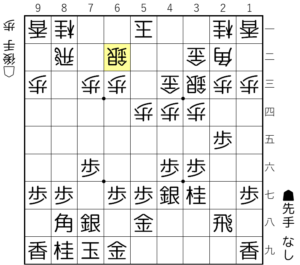

【図1-1 矢倉戦法の出だしの一例】

矢倉戦法は相居飛車で使われる定跡の一つで、角道を閉じてしっかり囲いを目指す形を指します。例えば、初手から▲7六歩、△8四歩、▲6八銀、△3四歩、▲7七銀と進むのは矢倉戦法の典型的な出だしです。7七の地点に銀を置くことで、相手からの飛車や角での攻めをしっかり守りつつ、囲いを目指すことができます。

矢倉囲いに囲うのが定番

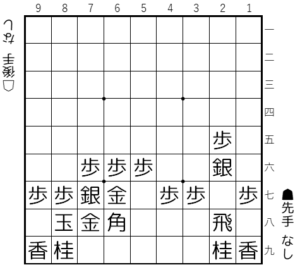

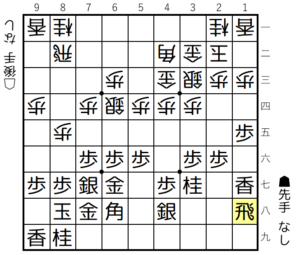

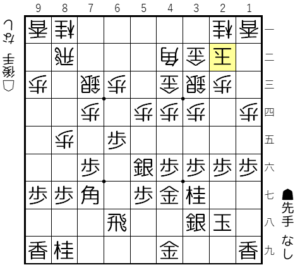

【図1-2 矢倉囲い】

矢倉戦法では、矢倉囲いを目指すのが基本となります。ただし、矢倉囲い以外の囲いに組んだとしても、角道を閉じて囲いを目指す居飛車の戦法を広い意味で矢倉戦法に分類することもあります。

矢倉戦法入門!初心者がまず押さえたい基本の指し方

矢倉囲いの組み方と序盤の指し方

【図2-1 矢倉囲い】

矢倉戦法というのは、矢倉囲いに組む戦法です。まずは矢倉囲いの形と、組み方のポイントを勉強しましょう。

まずは矢倉棒銀にチャレンジ

【図2-2 矢倉棒銀】

矢倉囲いを覚えたら、次は攻めの陣形を学びましょう。初心者の方はまず棒銀からチャレンジしてみるのがオススメです。棒銀は居飛車で使われる最も基本的な戦法で、棒銀の攻め筋は様々な戦法に応用が利きますよ!

矢倉囲いに組んだ後の攻略法は?相矢倉の定跡

矢倉24手組 相矢倉の基本の駒組みを学ぶ

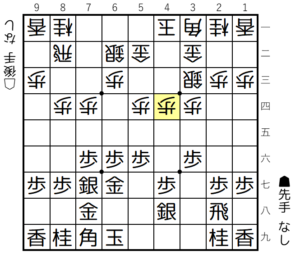

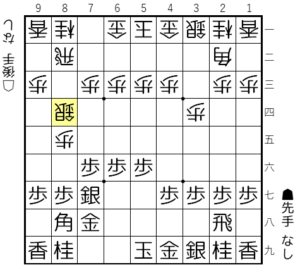

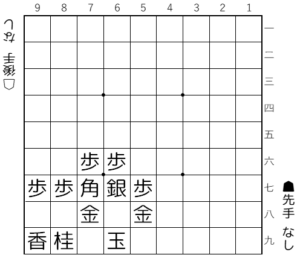

【図3-1 相矢倉の基本形】

相矢倉とは、お互いに矢倉囲いに囲ってから戦う定跡です。まずは相矢倉の形に組む手順を初手から学んでいきましょう。

相矢倉においては、初手から24手の指し方が定跡化されていて、矢倉24手組と呼ばれています。必ずしも24手組の通りに指さなければいけないわけではないですが、定跡の意味を知っておけば序盤での方針が立てやすくなります。

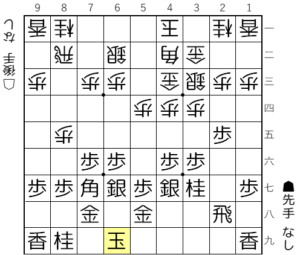

3七銀戦法 矢倉を崩す基本手筋

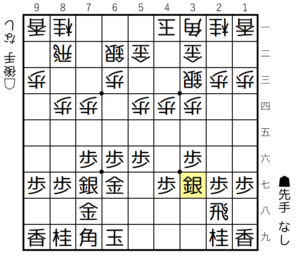

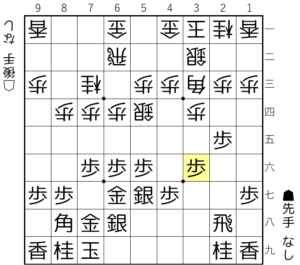

【図3-2 3七銀戦法】

3七銀戦法は、相矢倉の一番基本的な形です。相手の矢倉囲いをどのように攻めていけばいいのか見ていきましょう。

脇システム 角交換したときの攻め方

【図3-3 脇システム】

相矢倉の形から、角交換を狙う戦法を脇システムと言います。持ち駒の角の使い方や、角交換するタイミングなど、知っておくだけでも優位に立てるはずです。

雀刺し 端攻めで矢倉を崩す

【図3-4 雀刺し】

1筋を集中して狙い、矢倉を崩す戦法を雀刺しと言います。攻めの狙いはシンプルですが強力で、初心者にもオススメの指し方です。

囲う前に速攻されたら?矢倉急戦の定跡

vs超急戦棒銀

【図4-1 超急戦棒銀】

先手の矢倉囲いに対して、後手が棒銀で速攻を仕掛けてくる戦型です。矢倉戦法を覚えるならこの戦型は必ずマスターしておきましょう。

vs右四間飛車

【図4-2 矢倉戦法vs右四間飛車】

右四間飛車は攻撃力が抜群の戦法で、アマチュアに人気です。矢倉戦法で右四間飛車からの攻めを受ける方法を見ていきましょう。

居角左美濃急戦

【図4-3 居角左美濃急戦】

居角左美濃急戦は、左美濃に組んで矢倉囲いをガンガン攻めていく戦法です。以下のリンクでは、居角左美濃急戦の立場になって矢倉への攻め方を解説しています。

Sponsored link

矢倉戦法で振り飛車と戦うには?

vs四間飛車

【図5-1 四間飛車vs矢倉囲い】

矢倉戦法は、基本的には振り飛車に対しては相性が悪く不利と言われています。四間飛車に対して単純に矢倉に組むとどうなってしまうのか見てみましょう。

矢倉囲いのデキの悪い弟?雁木囲いにもチャレンジ!

雁木囲いの組み方

【図6-1 雁木囲い】

雁木囲いは、相居飛車で使われる囲いで、矢倉戦法の出だしから指されることが多く、矢倉囲いと比較してデキの悪い弟と例えられることがあります。しかし実際は矢倉と比べて劣っているというわけではなく、プロアマ問わず人気の駒組みです。

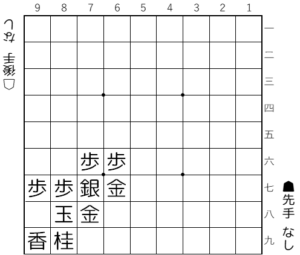

ツノ銀雁木で攻めよう!

【図6-2 ツノ銀雁木の基本形】

雁木の中でも人気なのが、「ツノ銀雁木」と呼ばれる駒組みです。矢倉とはまた一味違った攻め筋と感覚を覚えて、ぜひ実戦で使ってみましょう!

矢倉戦法で使える囲い崩しの手筋を覚えよう

矢倉戦法を指すなら、矢倉囲いを崩す手筋を覚えておくとよいでしょう。相手の囲いを攻める手順を学べるだけでなく、こちらの矢倉囲いの弱点を知ることで受けの技術も身に付きます。

まとめ

関連記事