今回の記事では、矢倉戦法vs右四間飛車を解説し、右四間飛車からの攻めをうまく受ける方法を学んでいきます。なお、振り飛車で右四間飛車を対策する手順は以下の記事を参考にしてみてください。

また右四間飛車の基本的な攻め筋は以下の記事で解説しています。

目次

参考棋書:矢倉の基本 駒組みと考え方

YouTubeの動画で学ぶ、矢倉戦法定跡

ゼロから始める将棋研究所のYouTubeチャンネルでは、動画で矢倉戦法の定跡を学べます。動画の内容は、ブログ記事とほとんど同じものとなっています。

対右四間飛車での序盤の駒組みのポイント

矢倉戦法vs右四間の出だし

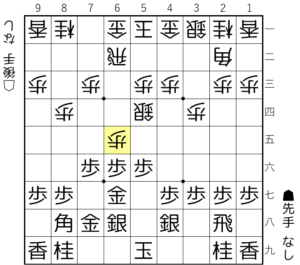

【図1-1 右四間飛車の出だし】

図1-1は先手の矢倉戦法に対し、後手が△6四歩として右四間飛車を見せてきたところです。右四間飛車は6五の地点を争点にして戦う戦法なので、こちらが序盤に▲6六歩として角道を閉じたときにあらわれる変化となります。

まずは角にヒモをつける

【図1-2 まずは角にヒモをつける】

先手はまず▲7八金として角にヒモをつけます。この手がないと、相手からいきなり△6五歩と突かれる変化が発生してしまいます。図1-2のように角にヒモをつけていれば、△6五歩に堂々と▲同歩と取ることができます。

浮き駒を作らないような慎重な駒組み

【図1-3 まずは▲4八銀とすること】

図1-2から、▲5八金とする前に▲4八銀とするようにしましょう。ここで先に▲5二金としてしまったときの変化は後の補足で解説しています。

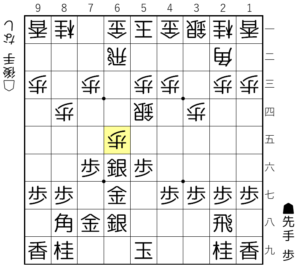

【図1-4 6筋からの攻撃に備える】

右金を前に出して、6筋からの攻撃に備えておきます。通常の矢倉戦法では、▲7七銀のような手を優先することもありますが、右四間飛車に対しては▲7七銀とは指さないということを覚えておきましょう。これは後に△8五桂として攻めてくる手に備えています。

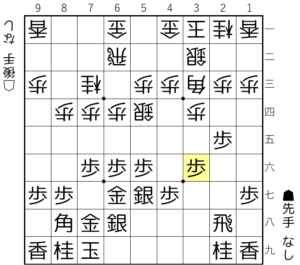

【図a-1 いきなり仕掛けが】

図1-2 から▲4八銀の前に▲5二金としてしまうと、いきなり△6五歩と仕掛けられる手順が発生します。単に▲同歩と取って問題ないようにも見えますが、さらに進めてみます。

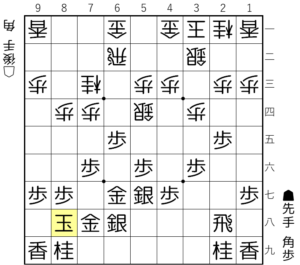

【図a-2 金銀両取りの角打ち】

図a-1から▲同歩、△8八角成、▲同金と進むと、△6六角と金銀両取りに角を打たれてしまいいきなり敗勢です。図a-2で▲5二金にかわって▲4八銀としていた場合と比べてみましょう。

右四間飛車から居玉での仕掛け

△6五歩からの仕掛け

【図2-1 右四間飛車の仕掛け】

図1-4 から右四間飛車が△6五歩と仕掛けてきた場合を見ていきます。これには▲同歩と取ってしまっていいのでしょうか?

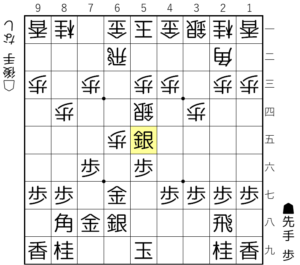

相手の攻め筋に利きを足していく

【図2-2 6筋にさらに駒を足す】

相手からの△6五歩には▲同歩とはとらず、▲5七銀右とさらに6筋に駒を足すのが良い手です。ここでもし▲同歩としてしまうと、△8八角成、▲同金と進み、先手の金が浮き駒になる上、こちらの玉の逃げ道をふさぐ悪形となってしまいます。8八の地点に金があるのは壁金と呼ばれる悪い形なので避けるようにしましょう。

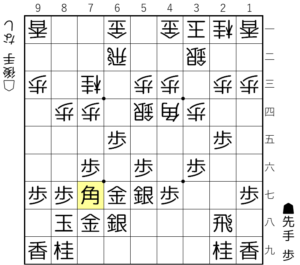

【図2-3 銀をどこに逃げる?】

後手は△6六歩から攻めていきます。図2-3では先手は銀を逃げたいところですが、どこに逃げるのがベストでしょうか?

▲5五銀と逃げるのがポイント

【図2-4 ▲5五銀と逃げる一手】

図2-3からは▲5五銀と逃げる一手です。もし7五や5七に逃げると△8八角成から壁金の形にされてしまいますし、7七に逃げると先手は角が狭く使いにくくなってしまいます。図2-4からさらに数手進めて右四間飛車の攻めを受けきってしまいましょう。

【図2-5 相手の攻めをするりとかわす】

右四間飛車は銀交換からガジガジ攻めてきますが、▲5六金と相手の攻めをするりとかわしてしまえば受けきってしまいます。図2-5からは右四間飛車は早い攻めがありません。

じっくりと駒組みを進めた場合

7七の地点に駒を置かないこと!

【図3-1 先手の囲いも完成】

図1-4 まで戻り、お互いにじっくり囲っていく変化を見ていきます。先手の囲いのポイントは7七の地点に駒を置かないことです。7七に銀や角がいると△8五桂から攻められてしまうので、それを防いでいます。また角を8八の位置から動かさないのもポイントで、角が6六の地点の守りに参加しています。

じっくり囲えば相手からの仕掛けも怖くない

【図3-2 右四間飛車の仕掛け】

このタイミングで△6五歩と仕掛けてきました。これに対してはどのように指せばよいでしょうか?

【図3-3 壁金の形にならない】

今度は△6五歩に対して▲同歩と取れます。△8八角成に対しては▲同玉と取ってしまえば壁金の形になりません。

【図3-4 右四間飛車はこれ以上攻めがない】

右四間飛車側が角を打って無理やり攻めてきても、▲3三角としておけば問題ありません。結論を言うと、図3-1の形から右四間飛車が攻めていくのは無理筋でした。

まとめ

- 再序盤に△6五歩と仕掛けられないように気を付ける

- 居玉での攻めに対しては、▲5七銀として受ける

- 銀が攻められた時の▲5五銀の受け

- 囲いを組むときは、7七に駒を置かない、角は8八に