今回は、矢倉戦法を指したい初心者のために、棒銀の受け方を解説していきます。特に囲わないで棒銀で攻めてくる相手を対処するのは意外と難しいので、しっかり防ぎ方を学んでおきましょう。

なお棒銀を対策したい四間飛車党のかたは以下の記事を参照ください。

目次

参考棋書:矢倉の基本 駒組みと考え方

YouTubeの動画で学ぶ、矢倉戦法定跡

ゼロから始める将棋研究所のYouTubeチャンネルでは、動画で矢倉戦法の定跡を学べます。動画の内容は、ブログ記事とほとんど同じものとなっています。

矢倉戦法vs急戦棒銀の基本図

後手が玉を囲わずに一直線に棒銀に組んできた

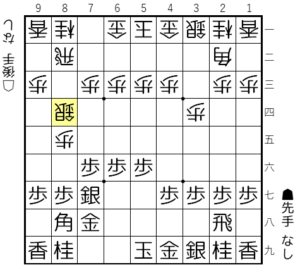

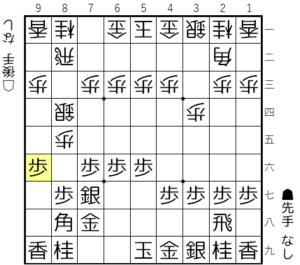

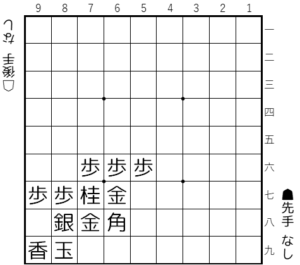

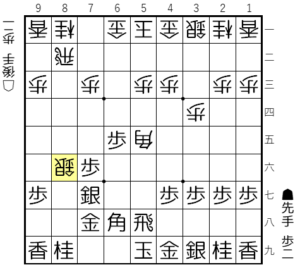

【図1-1 矢倉戦法vs棒銀の基本】

図1-1は、先手が自然に矢倉囲いを目指して指し、対する後手が棒銀で攻めてきているところです。棒銀とは、飛車、銀、歩が一直線に並ぶような陣形およびその攻め方のことです。後手は△8四銀として棒銀の形を作ったところですが、ここで先手は指しておきたい手があります。

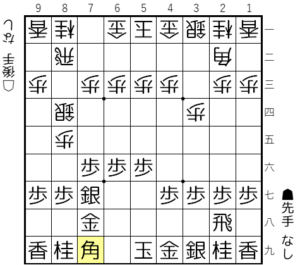

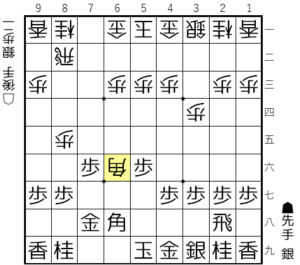

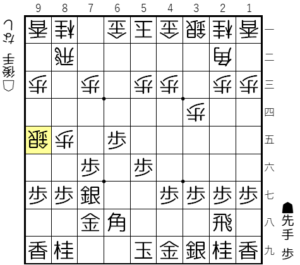

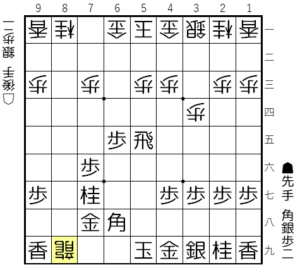

【図1-2 棒銀を見たら角を引く!】

後手が棒銀の陣形に組んできたのを見たら、▲7九角と角を引くのがポイントです。この角引きの意味は、ここから数手進めるとわかります。

棒銀の攻め筋4パターン

ここから後手の攻めと、それに対する受けを見ていきます。矢倉囲いに対して棒銀で攻めてくる場合攻め方は何通りかあるのですが、今回は以下の4パターンについて解説していきます。

単純に9筋から攻めてきた場合

棒銀の攻めの狙い

【図2-1 9筋から攻めてくる】

△9五銀と銀を5段目に進出させるのが棒銀の基本の攻めとなります。まずはここから後手の攻めの狙いを見ていきましょう。

棒銀の攻めが成功

【図2-2 銀取りに構わず攻めてくる】

後手の△9五銀に対して、▲9六歩として銀を追い払おうとするのは悪手で、銀取りに構わず△8六歩と攻められてしまいます。次に▲9五歩と銀を取っても△8七歩成の攻めが厳しくなります。

【図2-3 銀交換されて後手優勢】

図2-2からお互いに銀と歩を交換する展開になりました。基本的に棒銀の攻めは銀交換出来たら成功と覚えておいてください。後手はこの後△6六角とする手が残っているため、▲7七銀などと取った銀を打って受けたいところです。しかし後手は銀と歩が持ち駒となって好きなタイミングで使えるのに対し、先手は持ち駒がなくなってしまいます。

角を使って棒銀を受ける

【図2-4 8六の地点に駒を足す】

図2-1 に戻ります。後手が△9五銀として来たら、▲6八角として受けるのが定跡です。先手の角は7七の銀を挟んで8六に利きがあるため、先ほどのように△8六歩から攻めてこられても、▲同歩、△同銀、▲同銀、△同飛、▲同角と進み攻めを止められます。

【図a-1 これで棒銀を防げたように見える】

図a-1は、テーマ図から▲9六歩と突いた局面です。これで後手は単純に△9五銀と出ることができなくなったため棒銀が受かったように見えます。しかし、端の歩を突いたことで新たな争点が生まれてしまいました。

【図a-2 端から攻められる】

図a-1からは△9四歩~△9五歩という攻め筋が成立します。ここから▲同歩、△同銀、▲同香、△同香と進んで攻めていく形になります。これでは1手掛けて後手の攻めを手伝ったような形になってしまいました。

なおこの詳しい攻め筋については以下の記事を参照ください。

7筋から攻めてきた場合

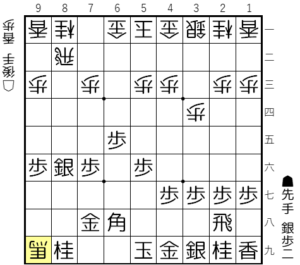

後手は7筋に手を付けてくる

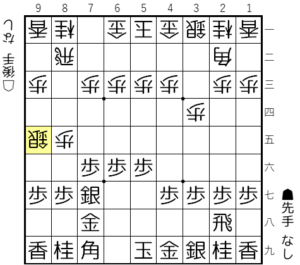

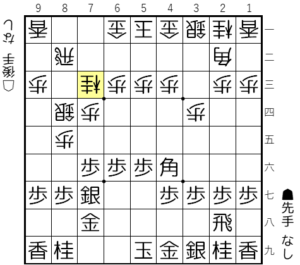

【図3-1 今度は7筋から攻めてきた】

図1-2 に戻ります。後手はいきなり△9五銀とするのは無理筋だったので、今度は△7四歩として7筋に手を付けてきました。この手にはどんな意味があるのでしょう?

飛車と角を両方使った攻め

【図3-2 8筋からの攻めは受かっているが…】

先手は先ほどと同様に▲6八角と角を上げたところ、後手は△7五歩から攻めてきました。先手の角が8六まで利いているため後手の△8六歩からの攻めは受かっているようですが、狙いはそれだけではないようです。

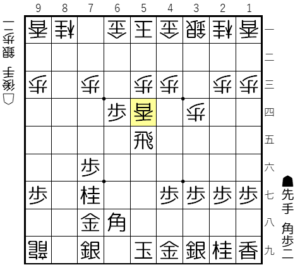

【図3-3 角を使った攻め】

後手は△6六銀として角を使って攻めてきました。△7五銀と出る手は、8筋に出て飛車を使う攻めと、6筋に出て角を使う攻めの2通りの攻め筋を見ていたのです。これら2種類の攻めを同時に受けるのはなかなか簡単ではありません。

飛車のコビンを狙う

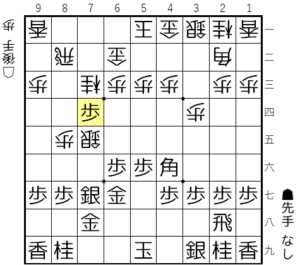

【図3-4 飛車のコビンを攻める】

図3-1 に戻ります。後手が△7四歩と突いたら、▲4六角として相手の飛車に働きかけるのが好手です。この手は飛車取りに当たっているため△7三桂として受けてきました。

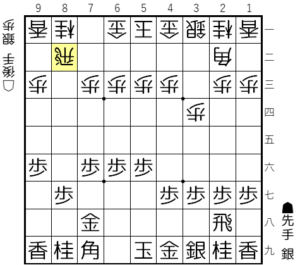

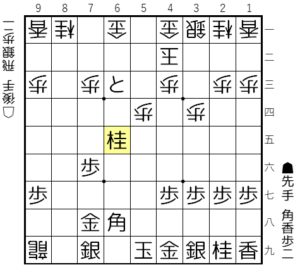

【図3-5 桂頭を狙って優勢】

後手は△6二金と桂馬にヒモをつけてから、△7五歩として攻めてきます。先手はその間に右金を6七に上げ、△6六銀から角を使って攻めてくるのをあらかじめ防いでおきます。歩が手に入ったら▲7四歩と打って桂馬を取りに行けば優勢となります。

角を引いて使ってきた場合

後手は角を引いて駒を足してくる

【図4-1 8六の地点に駒を足す】

図1-2まで戻ります。今度は後手が△3一角として角を引いてきました。この手は、8六に利いている駒を1枚足しているため、今まで通りに受けようとすると駒が1枚足りなくなってしまいます。

銀を引いてかわす

【図4-2 銀を引いて受けるのがポイント】

後手が角を引いて棒銀で攻めてきたときには、▲8八銀と銀を引いて受けるのがポイントです。このあと△8六歩と攻めてきても、▲同歩、△同銀、▲8七歩とすればこれ以上後手の攻めがありません。

【参考図a 菊水矢倉】

また8八銀と引いた形からは、矢倉囲いに組むのはあきらめて「菊水矢倉(きくすいやぐら)」を目指して駒組みを進めるのが良いでしょう。この囲いは上部がしっかりしているため、棒銀などの8筋からの攻めに強いのが特長です。一方で横の守りはスカスカなので、飛車を打ち込まれると弱いというデメリットがあります。

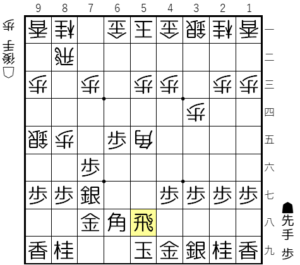

角のラインを使った攻め

6筋の歩を突き捨ててくる

【図5-1 6筋の歩を捨ててくる】

図1-2 まで戻ります。後手はいきなり6筋の歩を突き捨ててきました。このあと△6四歩とされると劣勢なので、もちろんここは▲同歩として歩を取りますが、後手にはどんな狙いがあるのでしょう。

【図5-2 一見今までの棒銀と同じだが】

後手は6筋の歩を捨ててから、△9五銀として攻めてきました。一見すると今までの棒銀の攻めと同じですが、これには正しい受け方を知らないとここから先手陣が崩壊してしまいます。

後手の攻めが炸裂!

【図5-3 角を成り込まれて劣勢】

図5-2から▲9六歩などと指してしまうと、△8六歩から棒銀の攻めが決まってしまいます。▲同歩、△同銀、▲同銀と進んだタイミングで、後手の角のラインが先手陣まで直通してしまうため、△9九角成と馬を作られてしまいます。図5-3の局面では先手がわずかに駒得はしていますが、すぐに取り返されてしまいそうな格好です。

飛車を5筋に回る受け

【図5-4 角をおびき寄せて飛車を回る】

図5-2 ではどのように指せばよかったのでしょう?ここでは一旦▲5五歩として相手の角の利きを止めるのが正解です。△同角として来たら、▲5八飛と回って次の角取りと▲5三飛成を見せます。ここで相手の角が△4四角などと逃げてくれれば、▲5五歩と打って角のラインを止めれば後手の攻めは止まります。

後手は無理やり攻めてくる

【図5-5 角取りに構わず攻めてきた】

後手は角取りに構わず攻めてきました。△8六歩に対してはさすがに無視できないため、▲同歩、△同銀と進みます。図5-5の局面では▲同銀と取りますか?▲5五飛と角を取りますか?

【図5-6 後手の王手をどう受ける?】

図5-5で▲同銀と取ってしまうと、△9九角成で角を逃げながら香車を取られてしまいます。そのためここで角を取るのが正解です。図5-6では龍で王手がかけられていますが、どのように受けるのが良いでしょう?

飛車取りを恐れずに先手も攻める

【図5-7 田楽刺しの筋が見えるが】

図5-6では駒をケチらずに▲7九銀と受けに使う手が良い手です。ここで▲7九金などと盤上の駒で受けると、△7八銀などとガジガジ攻められます。後手は早い攻めがないので△9九龍と香車を取り、次の△5四香の田楽刺しを狙いますが、先手はこれを受けないで▲6四歩と攻め合うのが正解です。

【図5-8 次は▲7七角打or▲5三桂不成】

図5-7からは一旦香車を回収してからと金を作り、さらに6五桂と跳ねます。この手は次に▲5三桂歩成と金取りを狙う手や、▲7七角打ちと両取りを狙う手があり先手の攻めが続く形です。

まとめ

- 角を引いて▲6八角として受けるのが基本

- 後手が7筋の歩を突いてきたら▲4六角と出て飛車のコビンを狙う

- 後手が角を引いて駒を足して来たら▲8八銀と引いて菊水矢倉に組み替え

- 後手が6筋の歩を突き捨てて角のラインを使ってきたら、▲5五歩で角を呼び込んでから▲5八飛

テーマ図までの棋譜がおかしい感じがするのですが本当に合ってますか?

ご指摘ありがとうございます。▲7二金⇒▲7八金に訂正いたしました。