将棋初心者から有段者まで人気の「矢倉囲い」。将棋の入門書などでもよく紹介されている囲いです。

今回は、矢倉囲いに組んだ後に使える攻め筋の中で、初心者でも扱いやい3六銀3七桂型の攻めを紹介します。

目次

参考棋書:「矢倉の基本 駒組みと考え方」

YouTubeの動画で学ぶ、矢倉戦法定跡

ゼロから始める将棋研究所のYouTubeチャンネルでは、動画で矢倉戦法の定跡を学べます。動画の内容は、ブログ記事とほとんど同じものとなっています。

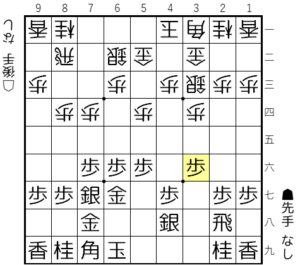

相矢倉の基本図

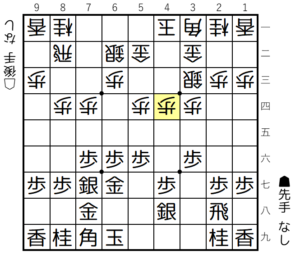

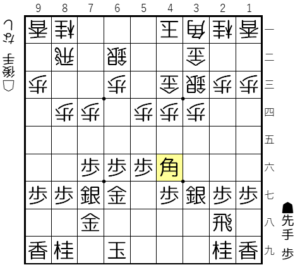

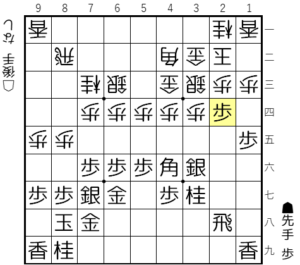

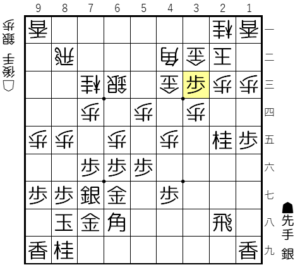

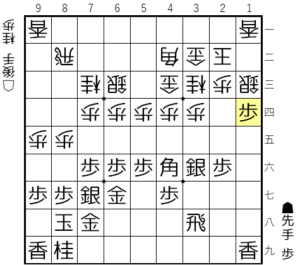

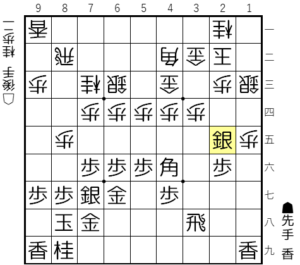

【図1-1 相矢倉の基本形】

図1-1は相矢倉の基本図となります。先手と後手がともに矢倉囲いの形を目指しています。今回はこの局面からどうやって攻めの形を作っていくのか見ていきます。

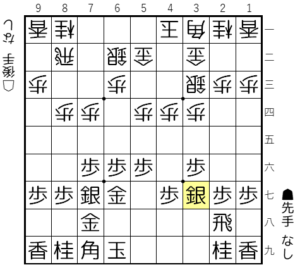

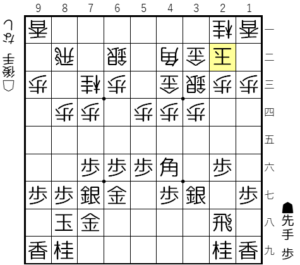

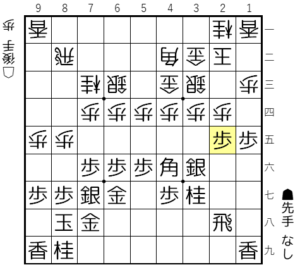

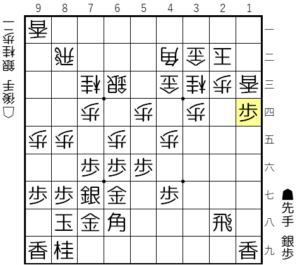

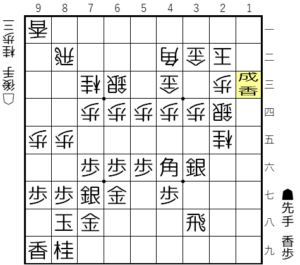

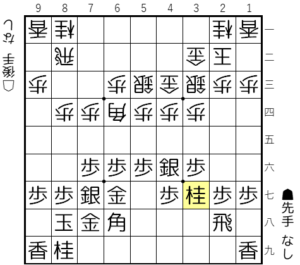

【図1-2 3七銀型に組む】

先手は銀を3七に上げて、3七銀型に組みました。この形は級位者からプロまで使われる、矢倉での基本の攻めの形です。今回はこの形から▲3六銀と進出していく攻めを見ていきます。

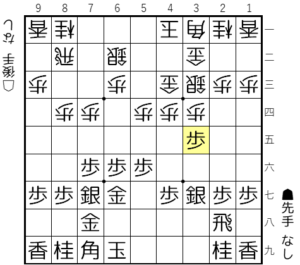

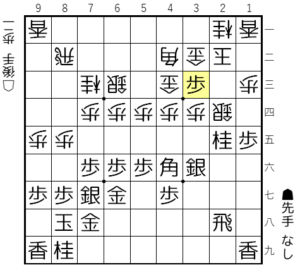

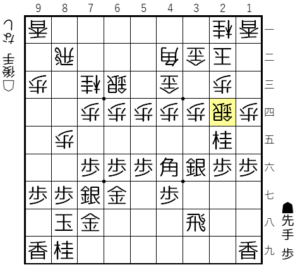

【図1-a 飛車先の歩を突いている形】

図1-1で、先手が飛車先の歩を全く突いていないのに違和感を感じた人はいませんか?将棋の入門書などでは飛車先の歩を伸ばす手は推奨されていることが多く、実際に将棋初心者~級位者の対局では図1-aのように飛車先の歩を伸ばしている局面が現れることが多いです。

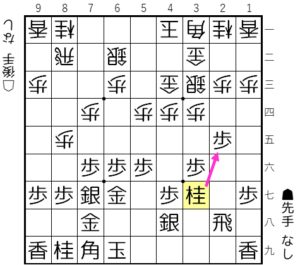

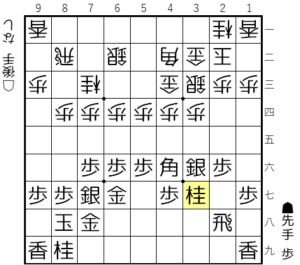

【図1-b 桂馬が前に出られない】

しかし先手が▲2五歩と飛車先を伸ばしてしまうと、将来的に▲3七桂と跳ねたときに、さらに▲2五桂と跳ねる手がなくなってしまいます。そのためなるべく飛車先の歩を突かずに保留しておきたいのです。

実際にプロでの相矢倉戦では、飛車先の歩を中盤まで全く突かない形もよく現れ、「飛車先不突き矢倉」と呼ばれます。今回のテーマ図もこの形に習ってみました。

3六銀3七桂型の組み方

歩を1枚手持ちにする

【図2-1 いきなり歩をぶつける】

図1-2 から後手が△4三金と普通に矢倉の駒組みを進めてきた場合を考えます。このときはいきなり▲3五歩とぶつけてしまいましょう。

【図2-2 1歩手持ちにする】

歩を1枚手持ちにしたら、▲4六角と引きます。この▲3五歩からの歩の交換で、「歩を1枚手持ちに」でき、「角で相手の飛車を睨み」、「自玉が囲いに入る道を開け」ることができます。

お互いに矢倉囲いを完成させる

【図2-3 お互いに矢倉を組む】

ここまで来たら、一旦矢倉囲いを組みましょう。先手と後手はお互いに囲いを完成させました。

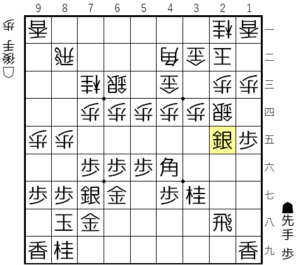

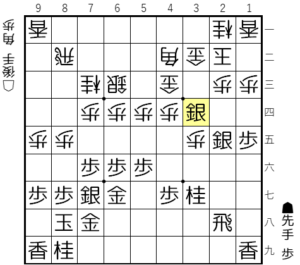

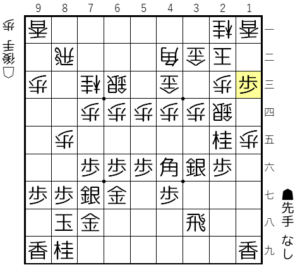

3六銀3七桂型を組み、攻めの形を

【図2-4 3六銀3七桂型に】

先手は銀を3六に、桂を3七に上げました。これで攻めの形が整います。飛車角銀桂が相手玉を睨んでいる好形です。

2筋からの仕掛け

3六銀3七桂型では、2筋から攻める手と3筋から攻める手があります。まずは2筋からの攻めを見ていきましょう。

2筋と1筋の歩を詰める

【図3-1 1筋2筋の歩を詰める】

本格的に仕掛ける前に、まずは1筋と2筋の歩を突いておきます。これでいつでも仕掛けられる形になりました。端は矢倉囲いの弱点の一つであるため、攻めを開始する前にこのように端歩を突いておくのが好手になりやすいです。

2筋から攻める

【図3-2 2筋で攻める】

3六銀3七桂型では▲2四歩として2筋から攻めていく手が有効です。対する後手はこれに△同歩と取る手と△同銀と取る手があります。順に見ていきましょう。

▲2四歩に△同歩と取った場合

【図3-3 継ぎ歩で攻める】

図3-2から後手が△同歩と取ってきたら、さらに▲2五歩と打って追撃します。

【図3-4 急所の歩打ち】

桂馬をうまく活用して先手優勢です。後手の銀を2四にどかしたあと3三歩と打つ手は矢倉の急所の歩打ちとなります。

▲2四歩に△同銀と取った場合

【図3-5 今度は銀を前に出す】

次に、 図3-2 から△2四銀と銀で歩を取ってきた場合について考えます。このときはこちらも銀をぶつけていく手が正解になります。後手はこれに対して△同銀と取る手と△3五銀とかわす手があります。

【図3-6 やはり急所の歩打ち】

図3-5から△同銀と取ってきたら、同桂と取り返して先ほどと似たような形になります。後手も△4五歩から攻めてきますが、先手の▲3三歩がやはり厳しく先手優勢です。

【図3-6' 端攻めで先手良し】

【図3-7 角を切る】

図3-5 から△3五銀としてきた場合を考えます。このときは思いきって角を切ってしまいます。そのあと▲3四銀と打ってガジガジ攻めていきます。

3筋からの仕掛け

図2-4 に戻って、今度は3筋からの仕掛けを見ていきましょう。応用が効きやすい筋なので是非覚えましょう。

まずは端歩を詰めて3筋に飛車を回る

【図4-1 飛車を3筋に回る】

3筋から攻めるときも、やはり端歩がポイントとなります。まずは1筋の歩を伸ばしてから飛車を3筋に回ります。

急所の3三歩打ちで決まり!

【図4-2 急所の▲3三歩】

今回も▲3三歩と打つのが急所で、これで先手の攻めが成立しています。後手はこれに対して△同銀や△同金と取れば、▲同桂で駒得です。

【図4-3 端攻めで決まり】

桂馬を端に成ってしまえば後手の矢倉を端から崩せます。これですでに先手が良いですが、さらに数手進めてみます。

【図4-5 端が陥落】

一旦▲2五歩と突いて△同桂と取らせてから端を攻め込みます。最後の▲同香成に対して後手は△同玉でも△同銀でも次に▲2五銀で桂馬が取れます。

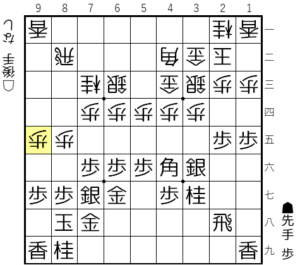

【図4-a お互いに端歩を突き合っている】

図4-aは、3筋から矢倉を攻めている局面ですが、今までの見てきた局面と違い、お互いに端歩を突き合っています。これまでは▲2五桂、△2四銀から▲3三歩と打ち込んで攻めていましたが、この場合は▲1三桂成としたときに歩が取れないため成立しません。

【図4-b 端攻めの基本手筋】

図4-aからは、▲1五歩、△同歩、▲1三歩という手が厳しい攻めです。端歩を取らせてから3段目に持ち駒の歩を打ち込む手筋は端攻めの基本手筋です。

【図4-c 3筋からの攻める】

図4-bから△同香、▲同桂、△同銀、▲3五銀と進めば3筋からの攻めが厳しくなってきます。このように端歩を突いているかどうかで攻め方が大きく変わっていくのが相矢倉の面白いところです。

4六銀3七桂型に組む場合

【図5-1 後手が角を飛び出してきた】

テーマ図に戻り、後手が△6四角としてきたときについて考えます。ここから先ほどと同様に3六銀3七桂型に組もうとするとどうなってしまうでしょう?

【図5-2 飛車取りを見せられて失敗】

先ほどと同じように▲3五歩と突いて歩を交換するといきなり△3六歩と打たれて失敗します。▲4六銀と逃げても△4五歩で追撃されます。

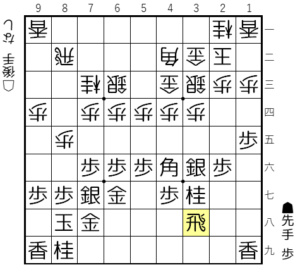

【図5-3 4六銀3七桂型に組む】

3六銀型に組めないときは、4六銀型に組むのが基本です。この形はプロの将棋でも現れる形で、相矢倉の基本形ともいえるでしょう。今回の記事ではここからの攻めについては割愛しますが、飛車を3筋に回ったり端歩を詰めたりと基本は4六銀型と変わりません。

まとめ

- ▲3五歩から歩を交換して1歩手持ちにする

- 攻めを開始する前に端歩を突いておく

- 端攻めを絡めながら、2筋、3筋を攻める

- 3三に歩を打つのが急所

また終盤は囲い崩しの手筋を知っておくと有利に戦いを進められます。

相矢倉の将棋では、今回紹介しきれなかった4六銀型の攻め筋や、脇システム、森下システムなど様々な指し方があります。棋力を向上させるには局面に応じてこれらの指し方を使いこなしていく必要があります。西尾明先生の「矢倉の基本 駒組みと考え方」はこれらの矢倉での戦い方が幅広く書かれた名著です。矢倉を始めて指す初心者の方でも読みやすい構成となっているため、ぜひ一度読んでみてください。

定跡本並みの細かさで驚きました。勉強になります!

ちなみに図2-4からの指し手ですが、▲1四歩は▲2五歩の誤りでしょうか?

ご指摘ありがとうございます!該当部分確認しました!

図2-4からの指し手は正しくは△8五歩、▲2五歩、△6三銀、▲1六歩、△9四歩、▲1五歩、△9五歩となります。

記事の方も修正しておきましたので、ご確認ください。