「矢倉は将棋の純文学」という言葉があります。矢倉囲いにしっかり囲ってから攻める将棋は、最もオーソドックスで歴史の長い指し方です。また矢倉は初心者にも人気の戦法で、相手がどんな駒組みをしてきてもとりあえず矢倉に囲って棒銀!なんて攻め方をする人も多くいます。

今回は四間飛車での矢倉対策を解説していきます。振り飛車での矢倉の崩し方だけでなく、矢倉引き角からの攻めをどのように受ければよいのか見ていきましょう。

目次

参考棋書:「四間飛車を指しこなす本1」

YouTube動画で学ぶ、四間飛車

矢倉は横からの攻めが弱点?対振りとの相性は?

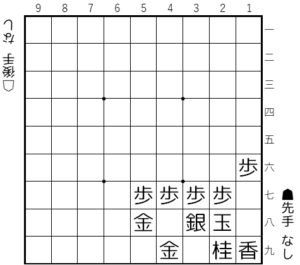

矢倉囲いは図1-1のような囲いです。上部に盛り上がった形をしており、上からの攻めをがっちり受け止められる構えです。一方で、横からの攻めに対してはあまり強くないのが特徴です。

【図1-1 矢倉囲い】

相居飛車の戦いでは、お互いに上から攻めていく将棋になりやすいので、矢倉囲いは堅い構えになります。しかし対抗形の将棋では、飛車を敵陣に打ち込んで横から攻める将棋になりやすいため、矢倉囲いは相性が悪いと言えます。

【図1-2 美濃囲い】

四間飛車vs矢倉の基本形

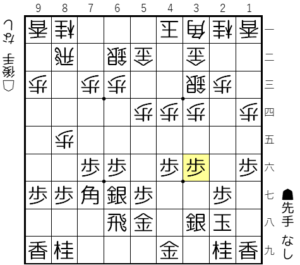

図2-1は、初手から先手は四間飛車に、後手は矢倉囲いを目指した時の一例です。先手はすでに美濃囲いが完成しており、4筋と3筋の歩も突いています。一方で矢倉囲いはまだまだ完成していません。

【図2-1 四間飛車vs矢倉囲いの基本図】

ここまでの四間飛車側の駒組みのポイントは、

- ▲6七銀と上がっておく

- 5筋の歩を突かない

の2点となります。

引き角の攻めを受けきろう!

△8六角の攻め筋

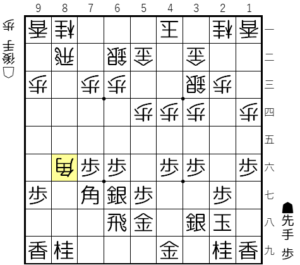

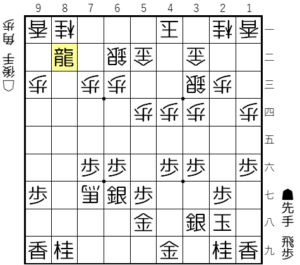

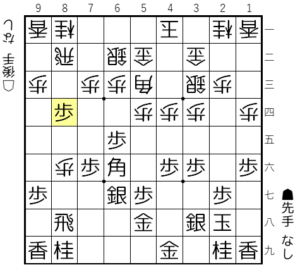

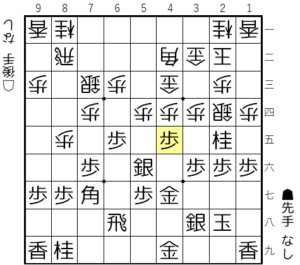

図2-1から △8六歩、▲同歩、△同角 として図3-1。

【図3-1 引き角を活かした攻め】

後手は角を引いている形を活かして、いきなり8六角と飛び出してきました。なんとも嫌な攻めですが、どう受けるのが良いでしょう?

飛車を8筋に回って引き角を受ける!

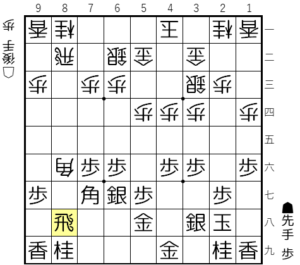

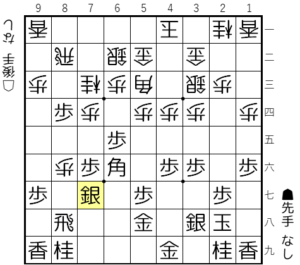

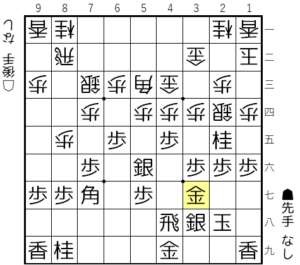

図3-1から ▲8八飛 として図3-2。

【図3-2 飛車を8筋に回る】

△8六角には▲8八飛と回るのが手筋です。次に後手が何もしなければ先手は▲8六角と角をタダで取れてしまうため、後手は何らかの対処が求められます。

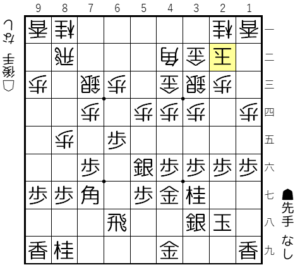

図3-2から △7七角成、▲8二飛成 として図3-3。

【図3-3 お互いに大駒を取り合う】

図3-1から後手は△7七角成としてきましたが、これは▲8八飛成と攻め合って先手良しです。後手の囲いは不完全な一方で、先手の美濃囲いはがっちり組まれており簡単には崩せません。

角道を開けて活用していく

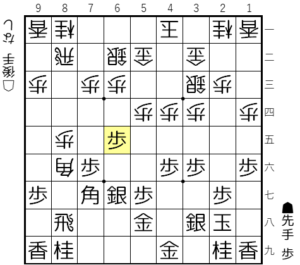

図3-2 から △8五歩、▲6五歩 として図3-4。

【図3-4 角道を開ける】

図3-2から後手が△8五歩と打つ変化を見て行きます。この手にはどんな狙いがあるのでしょうか?先手はここで角道を開けるのがセオリーで、気を見て▲6六角として攻めに活用していきたいところです。

8筋を逆襲していく手順

図3-4から △7七角成、▲同桂、△8六歩、▲8五歩 として図3-5。

【図3-5 8筋からの逆襲を狙う】

図3-4から角交換を迫るのは悪手になります。一見後手の△8六歩でこちらの飛車が抑え込まれそうですが、▲8五歩と打って8筋の逆襲を狙っていけば先手良しとなります。

▲6六角と出て相手の飛車を抑え込む

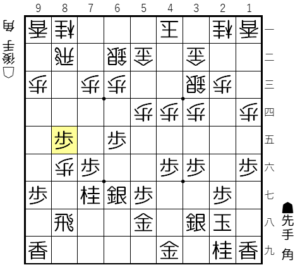

図3-4 から △5三角、▲6六角 として図3-6。

【図3-6 ▲6六角と出るのがセオリー】

今度は後手は△5三角と引き返しました。これは次に△8六歩としてくるのを狙っていますが、ここで▲6六角と出るのが良い手になります。

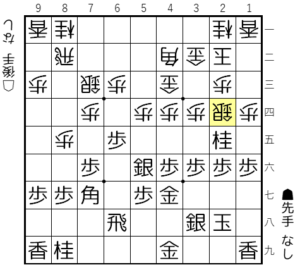

図3-6から △8六歩、▲8四歩 として図3-7。

【図3-7 角の効きを活かして飛車止める】

▲8四歩と打ってしまえば後手の飛車は前に出ることができなくなってしまいました。

銀を立て直して8筋を攻めていく

図3-7から △7四歩、▲7八銀、△7三桂、▲7七銀 として図3-8。

【図3-8 銀をジグザグに立て直す】

図3-7からは銀をジグザグに動かして、8六の歩を狙っていきます。後手は次に▲8六銀とされるのを受けることができず、先手のペースになってきました。

四間飛車の反撃、弱点は4筋!

後手は矢倉を、先手は美濃を完成させる

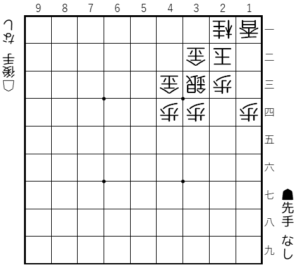

図2-1 から △4二角、▲4六金、△4三金、▲3七桂、△7四歩、▲6五歩、△7三銀、▲5六銀、△3一玉、▲2六歩、△2二玉 として図4-1。

【図4-1 後手は矢倉が完成】

後手は矢倉囲いを、先手は高美濃囲いを完成させます。ここまでの駒組みのポイントは、

- ▲6五歩とついて角道を開ける

- ▲5六銀と上がっておく

- ▲2六歩と2筋の歩を突く

となります。

桂跳ねから矢倉崩しのスタート

図4-1から ▲2五桂、△2四銀 として図4-2。

【図4-2 桂跳ねから攻めの始まり】

先手の▲2五桂に対して△2四銀と逃げます。このとき2筋の歩を突いていた効果で桂馬が守られているのがポイントです。

4筋を徹底的に攻める

図4-2から ▲4五歩 として図4-3。

【図4-3 急所の歩突き】

図4-2から▲4五歩と突きます。後手はこの歩を△同歩と取りたいところですが、玉が角のラインに入っているため取れないのです。

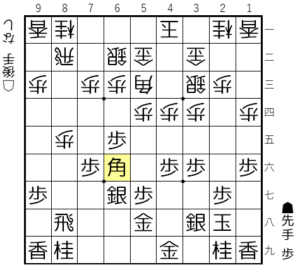

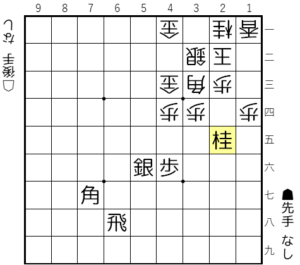

図4-3から △5三角、▲4八飛、△1二玉、▲3七金 として図4-4。

【図4-4 4筋からの集中砲火!!】

図4-3から次に▲4四歩と取られると金にあたるため、後手は△5三角として4四の地点に駒を足します。ここで先手は飛車を4筋に回って力をためます。後手玉が△1二玉と角筋から逃げても、もう4筋の集中砲火を止められません。5六の銀も攻めに働いています。

【参考図 左美濃にも有効な攻め】

まとめ

- 飛車を8筋に回って受ける

- 角を6六に上げて、相手の飛車を歩で封じ込める

- 8筋の逆襲を狙う

- 角道を開けておく

- 2筋の歩を突いておく

- ▲2五桂跳ねから角のラインを使って攻める

- 飛車を4筋に回って集中砲火

今回は四間飛車vs矢倉囲いを題材に、引き角からの攻めの受け方や矢倉の崩し方を学びました。実際には引き角の攻めは、今回紹介した以外にもバリエーションがありすべてを受けきるのはなかなか難しいです。さらに様々な筋を知りたい方は、藤井猛先生が書かれた「四間飛車を指しこなす本」シリーズを読まれることをおすすめします。四間飛車vs居飛車の基本的な指し方が網羅されており、初心者~有段者まで読める内容となっています。