今回の記事では、初心者向けに雁木戦法の指し方を解説していきます。

目次

参考棋書:新型雁木のすべて

雁木囲いって?雁木戦法で使う囲いを覚えよう!

雁木戦法では、「雁木囲い(がんぎがこい)」という囲いを使って戦っていくことになります。雁木囲いは決まった形はなく、いくつかのパターンがありますが、どれも左銀を6七(後手なら4三)の地点に置くのが特徴です。

スタンダードなツノ銀雁木

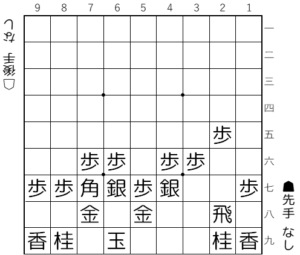

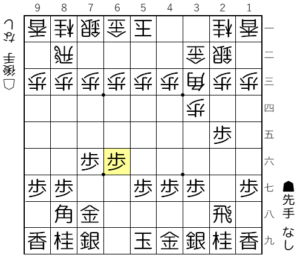

【図1-1 ツノ銀雁木】

雁木と言えば、図1-1のツノ銀雁木が最もよく指されています。2017年ころからプロの将棋で流行し始めた形です。右銀を4七の地点に置いているのがツノ銀雁木の特徴です。

堅さよりもバランス!右玉雁木

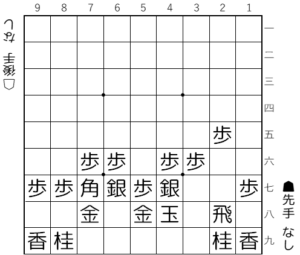

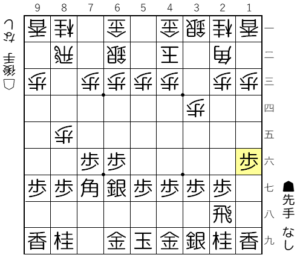

【図1-2 右玉雁木】

図1-2の囲いは右玉雁木と呼ばれます。囲いの堅さはありませんが、陣形のバランスが良く、相手の攻めをうまく受け流すような戦いをすることになります。

昔からある伝統的な形、2枚銀雁木

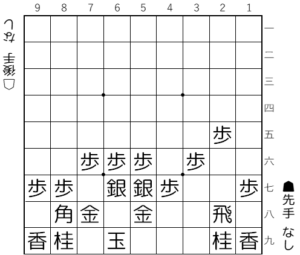

【図1-3 2枚銀雁木】

図1-3は2枚銀雁木と呼ばれる形です。ツノ銀雁木のような近年指される形と区別して「旧型雁木」と呼ぶこともあります。右銀を5七の地点に置く構えです。

雁木戦法の指し方を覚えよう!

ここからは雁木戦法の指し方を見ていきます。様々な戦法の出だしから雁木戦法に分岐させることができます。

横歩取りの出だしから雁木を目指す

【図2-1 横歩取りの出だし】

まずは横歩取りの出だしから雁木戦法を目指します。お互い角道を開け、飛車先を伸ばしたところからがポイントです。

【図2-2 角道を止めて駒組みを】

図2-1から角道を止めて駒組みすることで雁木の形にすることができます。相手の飛車先は、▲7七角と上がって受けましょう。

【図2-3 雁木の形に】

図2-2からは、お互いに攻める手がなくじっくり囲い合う展開となります。こちらはここで雁木囲いを組んでいきましょう。

角換わりの出だしから雁木を目指す

【図3-1 角換わりの出だし】

次は角換わりの出だしから雁木に組んでいく流れを見ていきましょう。図3-1から▲3三角成として角交換するのが角換わりですが、他の指し方はないでしょうか?

【図3-2 やはり角道を閉じる】

やはり角道を閉じるのが雁木の指し方です。ここからはじっくり雁木囲いを目指していきます。

【図3-3 雁木囲いの完成】

角換わりの形から、角道を止めて雁木囲いを組みます。このように角換わりを拒否して雁木を目指す形はプロでもよく指されています。

振り飛車の出だしから雁木を目指す

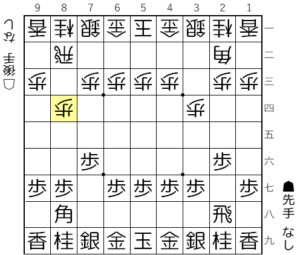

【図4-1 振り飛車模様の出だし】

今度は、振り飛車模様の出だしから雁木に組む流れを見ていきます。先手は居飛車にするか振り飛車にするか態度を決めず、駒組みを進めていきます。

【図4-2 振り飛車と見せかけた雁木】

図4-1のような、振り飛車の模様から雁木に組むことができます。先手は居飛車にするか振り飛車にするか、相手の駒組みを見てから決めることができます。

【図4-3 四間飛車に組む】

図4-1からはもちろん通常の振り飛車に組むこともできます。▲6八飛と振れば四間飛車の駒組です。

まとめ

- 雁木囲いに囲うのが雁木戦法

- ツノ銀雁木に組むのが主流

- 横歩取り、角換わり、振り飛車の出だしから雁木に組む

今回は雁木戦法の駒組みを解説しました。雁木に組んだ後の攻め方は以下の記事で解説しています。

初心者です。こんなに記述ミスの多いサイトだと、初心者は混乱します。段や筋の書き間違え、駒の種類の書き間違え、最初は”えっ、私おかいしの?”と思いましたが、今は2筋を8筋に間違えてる~と分かるようになりました。でも、もう少し記述したら読み直しをやった方がいいのではいでしょうか?

これだから書籍と違い、ネットの情報は無責任と言われますよ。

ご意見ありがとうございます。

申し訳ございませんが、個人運営かつ無料で公開しているサイトですので、文章校正などにかけられる時間やお金がないのが現状です。もちろん気が付いた範囲で随時修正はしておりますが、おっしゃるとおり間違った情報も含んでいると思います。

各ページには参考にしている書籍も記載しておりますので、正しい情報を得たいのであればお金を払ってちゃんとプロに校正されている書籍を購入されることをお勧めします。

このサイトは、あくまでも将棋の勉強や上達のためのきっかけづくりという位置づけになれば幸いです。

いつも参考にさせて頂いております。

書籍より、手軽に見たい情報が確認できるので重宝させて頂いています。

今後とも無理のに範囲で、よろしくお願い申し上げます。

図3-2からの指し方に、△5三歩 とありますが△5四歩でしょうか。

ご指摘ありがとうございます。△5三歩⇒△5四歩に訂正いたしました。

図2-2からの指し手

△3二金、▲6八銀、△6二銀、▲6七銀、△4二銀、▲7八金、△5二金、▲4二銀、△4一玉、▲5八金(図2-3) → ▲4二銀は▲4八銀では?

図3-2からの指し手

△8四歩、▲6八銀、△8五歩、▲7七角、△6二銀、▲4二銀、△5四歩、▲5八金、△4一玉、▲6七銀(図3-3) → ▲4二銀は▲4八銀では?

図4-1からの指し手

△3二玉、▲7八金、△3三角、▲5八金(図4-2) → ▲4八銀が記載されていない(盤面にはあるが)

ご指摘ありがとうございます。該当の個所修正しました