将棋初心者にとって、玉を囲って守るというのはなんだかやりにくかったりするものです。攻める手は単純で派手ですが、守りの手って地味だし何を指したらいいかわからないですよね。

今回は将棋で最も一般的な囲いである「矢倉囲い」の組み方を解説していきます。

目次

YouTubeの動画で学ぶ、矢倉戦法定跡

ゼロから始める将棋研究所のYouTubeチャンネルでは、動画で矢倉戦法の定跡を学べます。動画の内容は、ブログ記事とほとんど同じものとなっています。

矢倉囲いって?縦の攻めに強く、横の攻めが弱点!

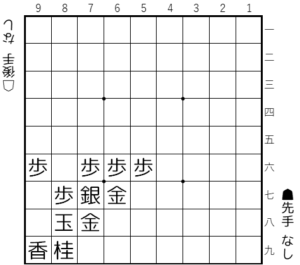

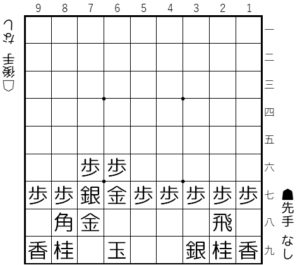

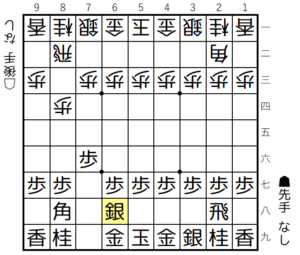

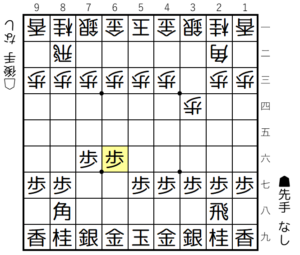

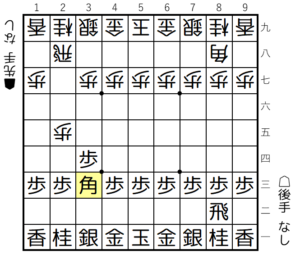

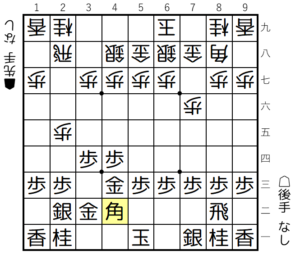

【図1-1 矢倉囲い】

矢倉囲いは図1-1のような形をしています。金銀3枚で玉を囲うのがポイントで、この金銀の形をよく覚えておきましょう。

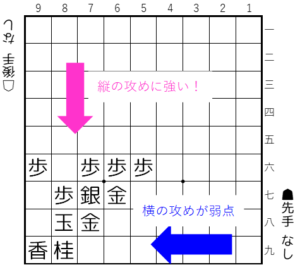

【図1-2 矢倉は縦の攻めに強い】

矢倉囲いの特徴は縦からの攻めに強く、横からの攻めに弱いところです。そのため矢倉囲いは相手が上から攻めてきたときに使われることが多いです。

矢倉囲いの基本の組み方と手順

ここからは矢倉囲いの組み方を手順を追って解説していきます。ただしこの手順は絶対に決まっているわけではなく、実戦では相手の出方を見て手順を柔軟に変えていく必要があります。

まず角道を開ける

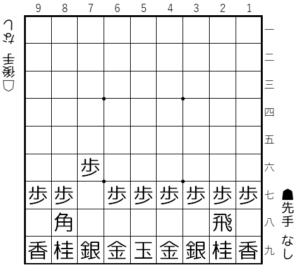

【図2-1 まずは角道を開ける】

まずは角道を開けるのが基本です。この手は矢倉戦法以外の戦法にも変化させやすいため、最初は相手の出方を見るためにも矢倉の形に決めすぎないのが良いでしょう。

カニ囲いを組もう!

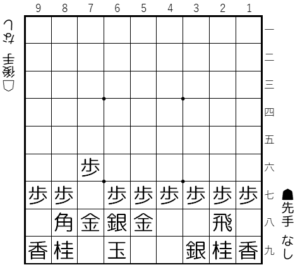

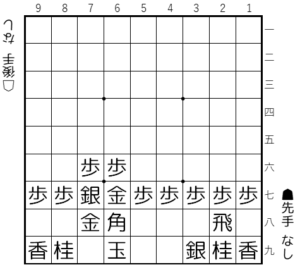

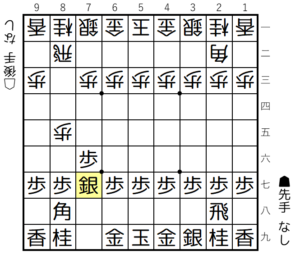

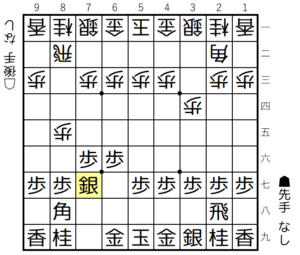

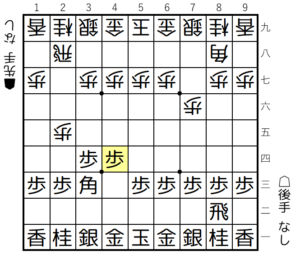

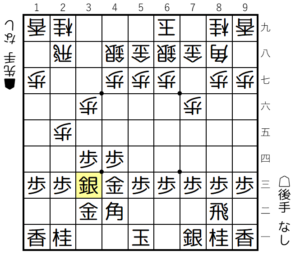

【図2-2 カニ囲い】

図2-1から金銀を2段目に上げていきます。図2-2の形は「カニ囲い」と呼ばれる形で、通常の矢倉はこのカニ囲いを経由して組んでいきます。場合によってはカニ囲いのままで攻めを始める場合もあり、そのような戦い方を「急戦矢倉」と呼びます。

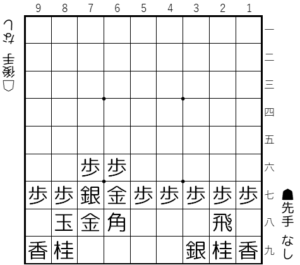

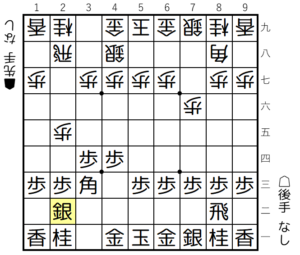

金銀を矢倉の形に

【図2-3 金銀を矢倉の形に】

金銀を上げて矢倉の外枠を作ります。あとは玉を矢倉のお城の中に入れてあげれば完成です。

玉を入城させて完成!

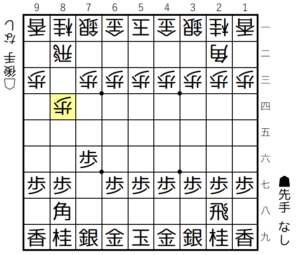

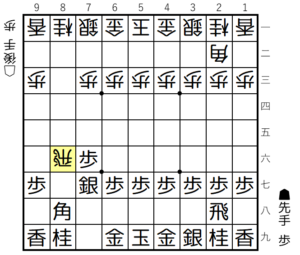

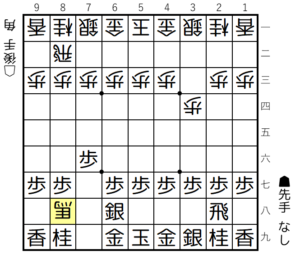

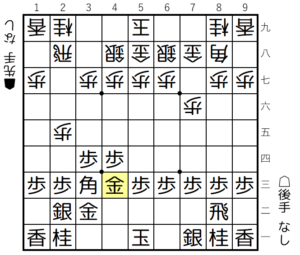

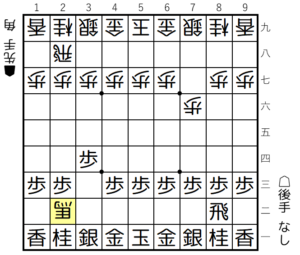

【図2-4 角を退かす】

玉を8八に移動させるため、まずは角を退かしてスペースを作ります。

【図2-8 矢倉囲いの完成!】

玉を囲いの中に入れて矢倉囲いの完成です。

実戦では矢倉囲いに組んだ後は相手陣を攻めていくことになります。矢倉に組んでからの攻め方は以下の記事をご覧ください。

実戦で矢倉戦法を組むときのポイント

ここからは実戦で矢倉を組むときの注意点について解説します。

飛車先を伸ばされたら▲7七銀としよう!

【図3-1 まずは角道を開ける】

まずはこちらが先手で矢倉囲いを組んでいく手順を見ていきましょう。こちらがまず角道を開けたところで、相手は飛車先を突いてきました。

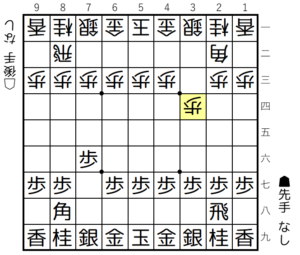

【図3-2 相手が飛車先を突いたら銀を上がる】

相手が飛車先の歩を突いたのを見たら、▲6八銀としておきましょう。

【図3-3 銀で飛車先を受ける】

銀を上がって飛車先を受けておきます。これで、△8六歩、▲同歩、△同飛として相手が飛車先の歩を交換してくる手を受けることができます。この後はじっくり矢倉囲いの駒組みを目指していきます。

【図a-1 ▲同銀で飛車が取れる】

図3-3から、相手が△8六歩、▲同歩、△同飛と指してきた場合どうなるでしょうか?このとき、最後に▲同銀として相手の飛車を取ることができます。このように、8六の地点に銀などの駒の利きを足しておくことで、相手は飛車先の歩を交換することができなくなります。

角道を開けられたら、▲6六歩として角交換拒否

【図3-4 今度は相手が角道を開けてきた】

今度は初手から相手が別の手を指してきた場合を見ていきます。後手は角道を開けてきました。このときはどのように指すのが良いでしょう?

【図3-5 角交換されるのを防ぐ】

▲6六歩と角道を閉じておいて、角交換を拒否するのが無難な駒組みです。

【図3-6 やはり▲6八銀~▲7七銀】

ここから相手が飛車先を伸ばして来たら、やはり▲6八銀~▲7七銀として相手の飛車先の交換を受けておきます。これでじっくり矢倉囲いに組んでいくことができます。

【図b-1 △3四歩に▲6八銀とすると…】

相手が角道を開けてきた手に対して、うっかり▲6八銀とすると△8八角成で角を取られてしまいます。矢倉囲いを組むときは、いつも同じ手を指すのではなく、相手の指し手を見ながら隙を見せないように駒組みしていきましょう。

後手番で矢倉囲いを組む、ウソ矢倉(無理やり矢倉)の駒組み

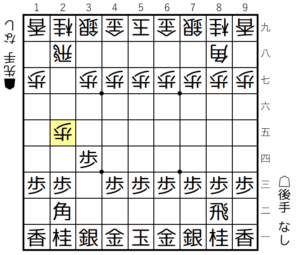

【図3-7 後手番に矢倉に組む!】

今度は、後手番の立場で矢倉囲いに組んでいく手順を見ていきましょう。相手はいきなり飛車先を突いてきましたが、どうやって受ければよいでしょう?

【図3-8 角で飛車先を受ける】

この場合は、△3三角と角で飛車先を受けます。矢倉囲いの形からは遠ざかってしまいますが、序盤からいきなり飛車先を交換させるわけにはいきません。

【図3-9 角交換を防ぐ】

相手が角道を開けて来たら、やはり角道を閉じるのが矢倉の基本です。なお、この駒組みの形は「ウソ矢倉」もしくは「無理やり矢倉」と呼ばれています。この局面は、四間飛車などの振り飛車の戦法と同じ出だしをしていますが、ここから振り飛車ではなく矢倉に組んでいくためウソ矢倉の名がついています。

【図3-10 △2二銀と上がるのがポイント】

ウソ矢倉の駒組みでは、銀を△4二銀ではなく△2二銀と左側に上がるのがポイントです。これは将来的に△4二角と引けるようにしておくためです。

【図3-11 金も上がっておく】

この後は、金も上がって矢倉囲いの形を目指していきます。

【図3-12 角を引いておく】

金を上がった後は、△4二角と角を引いておきましょう。ここであらかじめ金を上がっておいたおかげで、▲4四角と角が出てくる手を防いでいるのがポイントです。また▲2四歩と飛車先を突かれても、角が2四に利いているため問題ありません。

【図3-13 矢倉囲いの形が完成】

最後に銀を上がれば、矢倉囲いの形が完成します。ここから玉を2二まで移動させていけば、矢倉囲いを組むことができます。

【図c-1 後手番なら角交換は避けられない】

後手番で矢倉囲いを目指すときには注意が必要です。初手から▲7六歩、△3四歩と進んだタイミングでいきなり▲2二角成と角交換される手があり、角交換を避けることができません。

角交換されると矢倉戦法には組めず、角換わりという戦型になっていきます。居飛車党の方なら矢倉戦法と合わせて角換わりも覚えておくのが良いでしょう。

まとめ

- 矢倉囲いは縦の攻めに強く横の攻めに弱い

- 基本はカニ囲いを経由して矢倉囲いを組む

- 相手の出方を見て柔軟に手順を変える

矢倉戦法は居飛車の基本ともいえる戦法で、初心者の方が最初に覚える戦法としてうってつけです。西尾明先生の「矢倉の基本 駒組みと考え方」は初心者にもわかりやすく基礎の基礎から矢倉戦法を解説している本です。急戦矢倉から相矢倉まで矢倉の基本の指し方をしっかいと学ぶことができます。

ウソ矢倉は飛車先交換の攻防の定跡が本筋だと思います。