将棋では8種類の駒が使われ、それぞれ働きや役割が異なります。これらの駒の使い方を勉強すれば、棋力が向上すること間違いなしです。

今回は角行の動かし方と基本的な使い方を解説し、さらに角行を使った手筋として「角での両取り」「筋違いの角打ち」「角と桂馬を組み合わせた攻め」「攻防の角」を紹介したいと思います。

目次

角行と龍馬の動き方

表:角行、裏:龍馬 置き場所は?

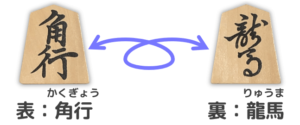

角行は、将棋に使われる駒の1種で、表面が「角行(通称:角)」、裏面が「龍馬(通称:馬)」となります。

【角行と龍馬】

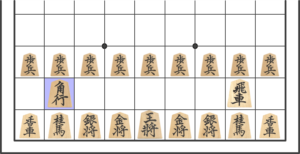

角は、ゲーム開始時点では左から2筋目、下から2段目のマスに置かれます。

【角行の初期位置】

角の動き方、斜めにどこまでも進める

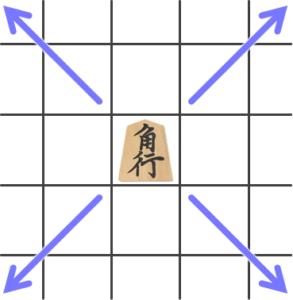

【角行の動き方】

角は、ナナメにどこまでも進むことができます。将棋の駒の中でも、飛車に次いで強力な駒と言われています。

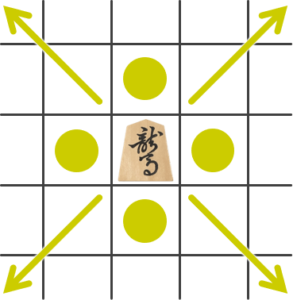

馬の動き方、成ると斜めにも

【龍馬の動き方】

角を裏返す(=成る)と、馬という駒となり、縦と横の4方向にも1マスずつ動けるようになります。

角、馬の基本的な使い方と役割

角道を開けて牽制しよう!

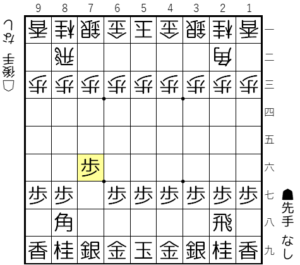

【図1-1 ▲7六歩で角道が開く】

▲7六歩(後手なら△3四歩)と指すと、角の斜めのラインが開き、角の動ける範囲が一気に広がります。このような手を「角道を開ける」などと言います。1手指して角道を開けるだけで角の利きがいきなり敵陣まで伸びるため、これだけで相手を牽制することができます。

「攻めは飛角銀桂」という格言があるように、角は基本的に敵陣を狙う攻め駒として使います。

角交換する?しない?

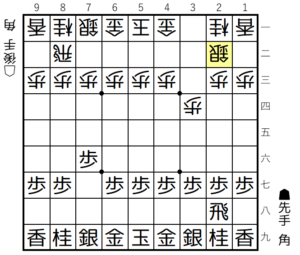

【図1-2 角交換した例】

自分も相手も角道を開けた状態になると、いつでも角で角を取ってお互いに持駒にするような手が生まれます。このような手を「角交換」と言います。例えば図1-2は、初手から▲7六歩、△3四歩、▲2二角成、△同銀と進んで角交換した局面です。

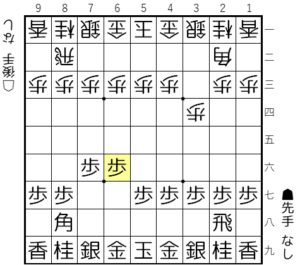

【図1-3 角道を閉じてしまうのも手】

角交換すると、お互いにいつでも好きなマスに角が打てるようになるため、一気に勝負が複雑になります。そのため、図1-3のようにあえて▲6六歩として角道を閉じ、角交換できないようにしてしまうのも立派な作戦です。

馬は守りにも使える

【図1-4 舟囲い】

先ほど、角は攻め駒として使うと解説しましたが、角が成った駒である馬は、守りの駒としても優秀です。

例えば図1-4のような局面を考えてみましょう。先手は「舟囲い」という囲いを組んでいます。

【図1-5 舟囲いが崩壊】

後手には△8六桂と桂馬を捨てて一気に攻める手筋があり、これで舟囲いが崩壊してしまいます。先手は、攻められる前に受けの手を指す必要がありました。

【図1-6 馬は自陣に引け】

図1-4からは敵陣にある馬を引き付け、▲7七馬とするのが好手です。これで囲いが強靭になり、後手からの速い攻めはなくなります。

角行の手筋4つ

ここからは角行を使った手筋を紹介していきます。「角での両取り」「筋違いの角打ち」「角と桂馬を組み合わせた攻め」「攻防の角」の4つです。

角での両取り

【図2-1 角での両取り】

ここからは角行を使った手筋を紹介していきます。まずは角を使った両取りの手筋を見ていきましょう。

角は動ける範囲が広い駒なので、その特徴を活かした両取りを仕掛けられる局面が多くなります。

【図2-2 角での両取りだが…】

図2-2も角を使った両取りです。しかしこの局面では後手に受けがあるので注意が必要です。

【図2-3 角を合わせられて受けられる】

△3三角とすれば両取りを受けられてしまいます。

筋違いの角打ち

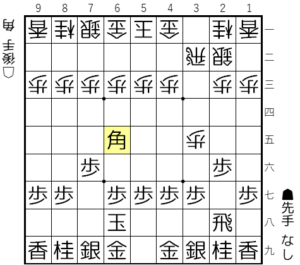

【図3-1 序盤から馬を作るには?】

図3-1は、初手から▲7六歩、△3四歩、▲2六歩、△3五歩、▲6八玉、△3二飛、▲2二角成、△同銀と進んだところです。実はこの局面から馬を作ることができるのですが、わかるでしょうか?

【図3-2 筋違いの角打ち】

図3-1から▲6五角と打てば、後手は次に▲4三角成とする手と▲8三角成とする手を同時に受けることができません。

このように6五もしくは4五に打つ角を「筋違いの角」といいます。

【図3-3 筋違い角】

初手から▲7六歩、△3四歩、▲2二角成、△同銀、▲4五角といきなり筋違いに角を打つ戦法も存在し、戦法名はそのまま「筋違い角」と呼ばれています。

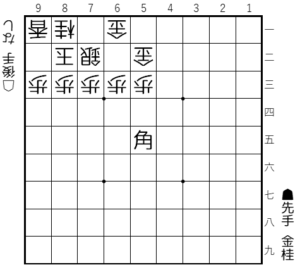

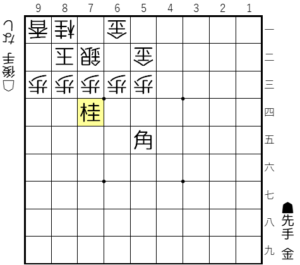

角と桂馬を組み合わせた攻め

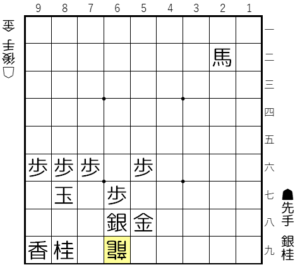

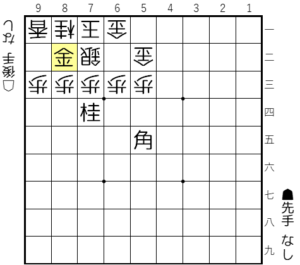

【図4-1 どのように攻める?】

図4-1のような局面を考えてみましょう。後手は美濃囲いに組んでいますが、実はここから3手で詰んでしまいます。

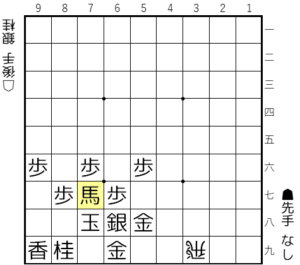

【図4-2 後手は桂馬をとれない】

図4-1から▲7四桂と打つのが正解です。後手はこの桂馬を△同歩と取ってしまいたいところですが、そうすると玉が角の効きに入ってしまうのです。

【図4-3 どう応じても金打ちで詰み】

図4-2からは後手玉がどこに逃げても▲8二金で詰みです。

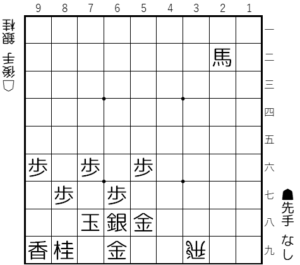

攻防の角

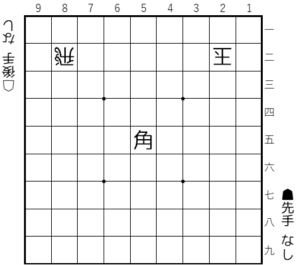

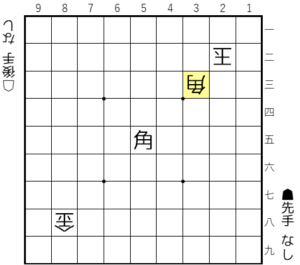

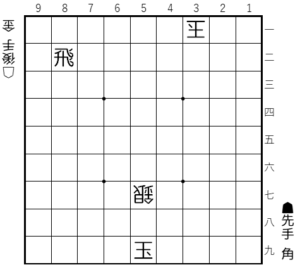

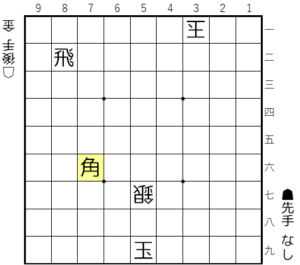

【図5-1 自玉に詰めろがかかっている】

図5-1の局面を考えてみます。次に△5八金と打たれると自玉が詰んでしまいまうので、何か受ける必要があります。

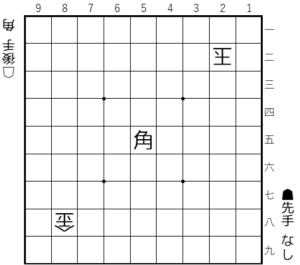

【図5-2 攻防の角打ち】

ここでは▲7六角と打つ手が良い手になります。自玉の詰めろを防ぎつつ、次に▲3二角成とすれば相手玉が詰んでしまいます。このように受けにも攻めにも働くような角打ちを「攻防の角」といいます。角は動ける範囲の広い駒なので、このような攻防手が発生しやすいのです。

まとめ

将棋の上達には、手筋を多く覚えて実戦で使いこなすことは重要です。さらに多くの手筋を学びたいと思った方は、渡辺明先生監修の「将棋・ひと目の手筋」を一読されることをおすすめします。今回紹介した手筋はもちろん、他にも実戦で使える手筋が208も解説されています。

将棋・ひと目の手筋―初級の壁を突破する208問 (MYCOM将棋文庫SP)