今回は、筋違い角戦法に対する対策を解説していきます。

目次

参考棋書:奇襲破り事典

YouTubeの動画で学ぶ、筋違い角

筋違い角の基本図

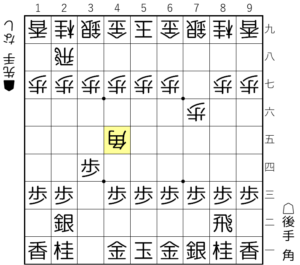

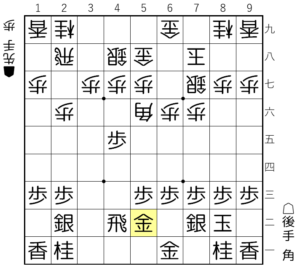

【図1-1 筋違い角の基本図】

図1-1は、筋違い角戦法の基本図です。先手は3手目に角交換した後いきなり▲4五角と打ってきました。次に▲6三角成とされては後手が不利になってしまうので6三の地点を守りたいところなのですが、そこで▲3四角と歩を取るのが先手の狙いです。

※今回は後手の立場で解説していくので、盤面を反転させています。

対策①:位取りで角を封じる

△6二銀で馬作りを防ぐ

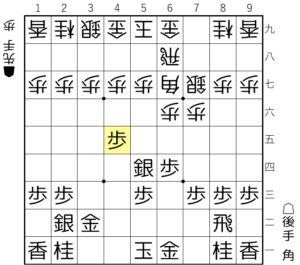

【図2-1 △6二銀と上がるのがポイント】

図1-1からは△6二銀として角成りを防いでいくのがポイントです。また▲3四角と歩を取られた後は、△3二金として▲4三角成の手を防いでおくのを忘れないようにしましょう。

腰掛け銀にして4筋の位を取る

【図2-2 まずは腰掛け銀に構える】

まずは腰掛け銀に構えます。先手は▲6六歩と自陣に角を引くスペースを作り、さらに四間飛車に振ってきました。このように筋違い角と四間飛車を組み合わせる指し方はよく出てきます。

【図2-3 4筋の位を取る】

図2-2からは4筋の位を取りに行きます。これで先手の打った角が狭く、使いづらくなってしまいます。

矢倉囲いに組んでここからの将棋

【図2-4 矢倉囲いに組んでここからの勝負】

後手は矢倉囲いに組んでここからの将棋になります。後手は角を手持ちにしている分指しやすい展開でしょう。

対策②:無理やり振り飛車に

無理やり四間飛車にする

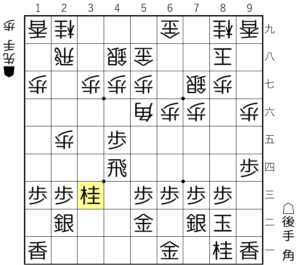

【図3-1 無理やり四間飛車に組む】

筋違い角に対して無理やり四間飛車に組んでいく手順を紹介していきます。本来は筋違い角に対して振り飛車で戦うのはあまりいい形ではありませんが、振り飛車党の方にとっては慣れない居飛車で対策するよりも指しやすいでしょう。

△8二銀として相振り飛車に備える

【図3-2 △8二銀とする】

図3-1から▲5六角と引かれた場合は、△8二銀とするのが良い手です。△7二銀から美濃囲いにするのが自然ですが、その場合は先手に相振り飛車に組まれて玉頭を攻められるのが嫌な手順です。△8二銀として金無双に組んでいくのを狙います。

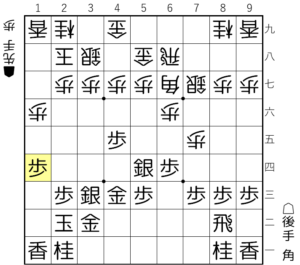

4筋の位取り

【図3-3 やはり4筋の位取り】

図3-2からはやはり4筋の位を取って相手の角を狭くしておきます。筋違い角に対する4筋の位取りは好手になることが多いです。

相手が居飛車の場合、手損だが美濃囲いに

【図3-4 相手が居飛車なら美濃囲いに】

図3-3から、相手がもし居飛車で駒組みをして来たら、8二の銀が悪形となってしまいます。そのため手損ですが△7一銀としてから美濃囲いに組み替えていきます。

【図3-5 美濃囲いが完成】

後手は美濃囲いを完成させ、スタンダードな四間飛車に近い駒組みになってきました。

桂跳ねで位を守る

【図3-6 桂馬で4筋の位を守る】

後手はさらに飛車を浮き飛車に構え、△3三桂と跳ねて4筋の位を桂馬で守る形にするのが指しやすいでしょう。ここからは石田流に組み替えるような手を狙っていきます。

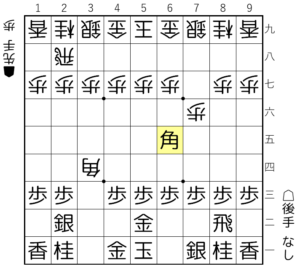

対策③:相筋違い角で乱戦に

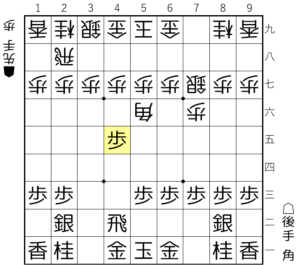

【図4-1 相筋違い角で力戦模様に】

図1-1からはこちらも筋違い角にする指し方があります。この形は力戦模様になっていくので、力戦が得意な方にはオススメの指し方です。なお図1-1からはまず△5二金右としておくのがポイントで、図4-1のあと▲4角成とされる手を防いでいます。

まとめ

- 4筋の位を取る指し方

- 無理やり四間飛車に組む指し方

- 相筋違い角で力戦に