将棋では8種類の駒が使われ、それぞれ働きや役割が異なります。これらの駒の使い方を勉強すれば、棋力が向上すること間違いなしです。

今回は飛車の動かし方や基本的な使い方を解説し、さらに飛車を使った手筋として「十字飛車」「自陣への飛車打ち」「一間龍」「送りの手筋」を紹介したいと思います。

目次

飛車と龍王の動き方

表:飛車、裏:龍王 置き場所は?

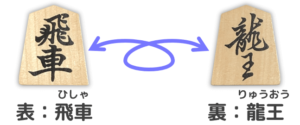

飛車は、将棋に使われる駒の1種で、表面が「飛車(通称:飛)」、裏面が「龍王(通称:龍)」となります。

【飛車と龍王】

飛車は、ゲーム開始時点では右から2筋目、下から2段目のマスに置かれます。

【飛車の初期位置】

飛車の動き方、縦横どこまでも進める

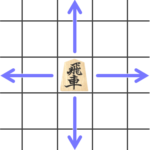

【飛車の動き方】

飛車は、縦横どこまでも進むことができます。将棋の駒の中でも動ける範囲が広く、強力な駒と言えるでしょう。

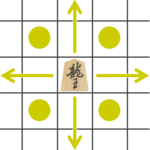

龍王の動き方、成ると斜めにも

【龍王の動き方】

飛車を裏返す(=成る)と、龍王という駒となり、斜め4方向にも1マスずつ動けるようになります。

飛車、龍の基本的な使い方と役割

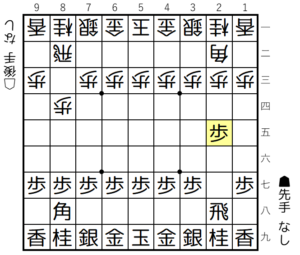

序盤~中盤は飛車を成ることを目指そう!

【図1 飛車を敵陣に進めよう!】

飛車は最強の攻め駒と言ってもよく、成って龍となればさらに強力になります。序盤~中盤にかけては、飛車を敵陣まで進めて龍に成らせることを目指しながら指していくとよいでしょう。相手よりも早く飛車を敵陣に送り込み、龍を作ることができればそれだけで大きなアドバンテージとなります。

飛車を持駒にしたら敵陣に打とう!

【図2 飛車は敵陣に打とう】

飛車を持駒にすることができたら、まずは敵陣に打つ手を考えてみましょう。敵陣の駒を取りつつ龍を作り、相手玉を攻めるような手を狙っていけます。

飛車の手筋4つ

十字飛車

【図3 十字飛車】

ここからは飛車(もしくは龍)を使った手筋を紹介していきます。まずは、飛車を使った両取りの手筋である「十字飛車」を見ていきます。例えば図3のような形では、飛車の縦横の利きを活かして両取りを狙っています。

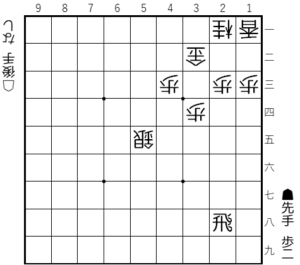

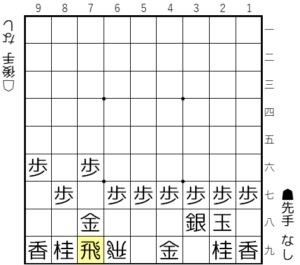

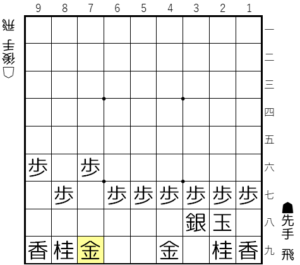

【図4 十字飛車の例、歩を2枚持っている】

次に、実戦に近い例として、図4のような局面を考えてみましょう。先手は持ち駒に歩を2枚持っているところに注目してください。

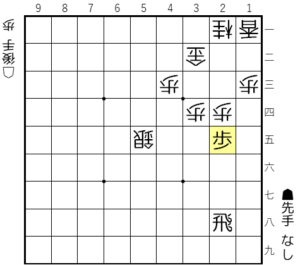

【図5 継ぎ歩の手筋】

まずは、▲2四歩~▲2五歩と歩を2連続で捨てていきます。

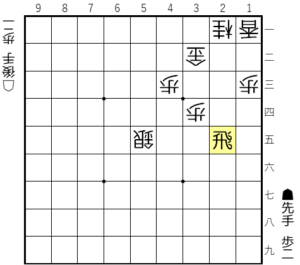

【図6 十字飛車の炸裂!】

図5から自然と飛車を前に出せば、桂馬と銀を狙った十字飛車が決まります。

自陣への飛車打ち

【図7 相手から飛車の打ち込み】

次は、図7のような局面を考えてみましょう。相手はこちらの陣地に飛車を打ち込んできたところです。

【図8 自陣への飛車打ち】

ここでは、自陣に飛車を打つのがポイントです。

【図9 飛車の打ち込みの隙が無い】

ここからは飛車交換をするしかないですが、こうなると自陣に飛車の打ち込みの隙が無くなります。

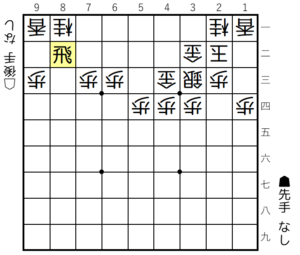

一間龍

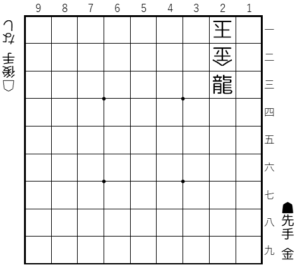

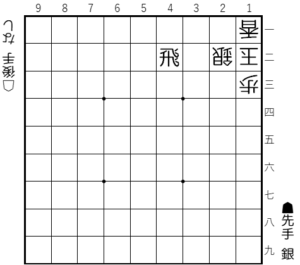

【図10 一間龍の例】

次に紹介するのは「一間龍(いっけんりゅう)」という龍を使った手筋です。一間龍とは、下図のように龍と玉が1マス空けたところにある状態をいいます。

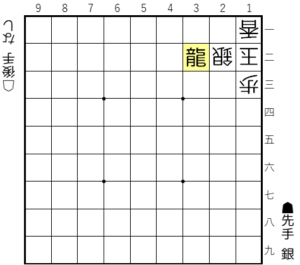

【図11 ここから△1一玉、▲2二金で詰み】

一間龍は相手玉を寄せやすい形です。例えば図10からは▲3二金と打つと、一気に詰みの形になります。

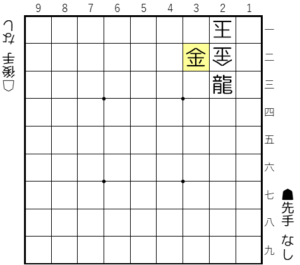

【図12 どのように寄せる?】

次に、図12のような局面を考えてみます。相手玉を寄せるにはどのような手を指すのが良いでしょう?▲3三銀などと攻めると、△2三玉と逃げられて捕まえられなくなってしまいます。

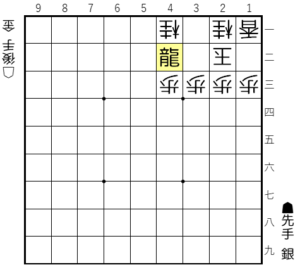

【図13 一間龍の形を作る】

図12からは、▲3二飛成とするのが正解です。このように一間龍の形を作れば必至となります。

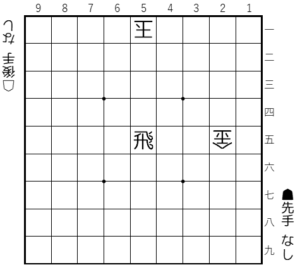

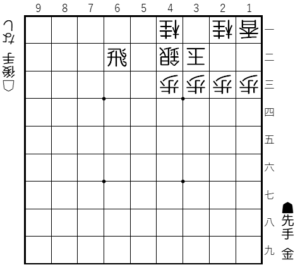

送りの手筋

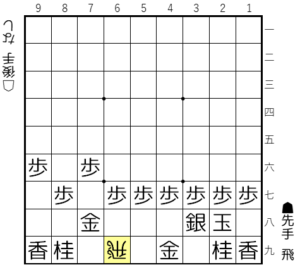

【図14 どのように寄せる?】

最後に紹介するのは「送りの手筋」です。下図から相手玉をどのように寄せればよいでしょうか?

【図15 送りの手筋】

▲2二金と打つのが正解です。一見するとタダで金を捨てているだけのようにも思えますが、ここから数手進めると狙いがわかります。

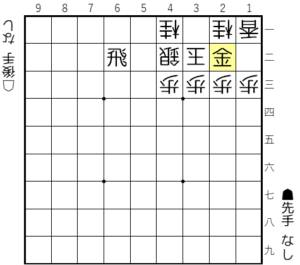

【図16 一間龍の形に】

△2二玉と相手玉を動かすことで4二の銀が浮き駒となり、飛車で取ることができます。このように相手玉を動かして浮き駒を作る手筋を「送りの手筋」といいます。

まとめ

将棋の上達には、手筋を多く覚えて実戦で使いこなすことは重要です。さらに多くの手筋を学びたいと思った方は、渡辺明先生監修の「将棋・ひと目の手筋」を一読されることをおすすめします。今回紹介した手筋はもちろん、他にも実戦で使える手筋が208も解説されています。

将棋・ひと目の手筋―初級の壁を突破する208問 (MYCOM将棋文庫SP)