今回は舟囲いの崩し方について解説していきます。また舟囲いは金や銀の位置が微妙に異なるバリエーションがいくつかあるので、相手の形によって手筋を使い分けましょう。

目次

参考棋書:全戦型対応! 囲いの破り方

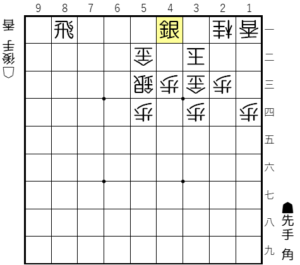

基本の3一銀型船囲いを崩す

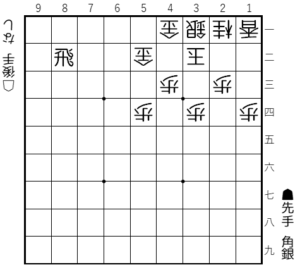

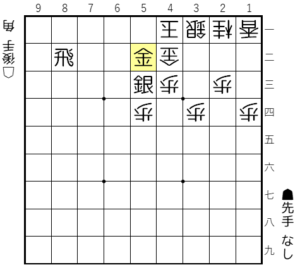

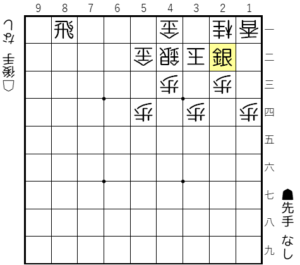

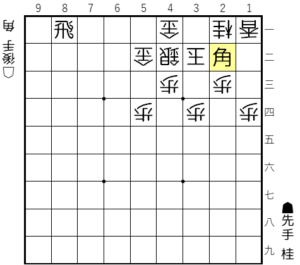

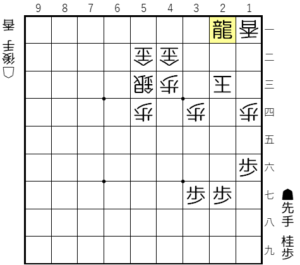

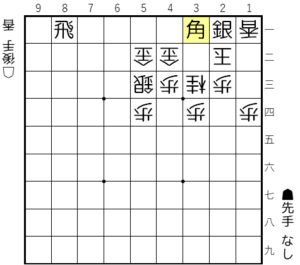

【図1-1 まずは基本の3一銀型】

まずは舟囲いの基本形となる3一銀型を崩していきましょう。この形の舟囲いは2段飛車から攻めていくのが基本です。

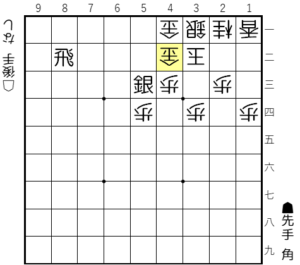

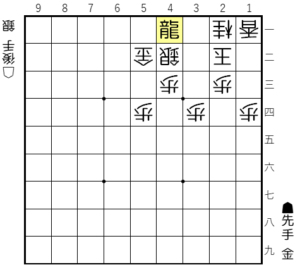

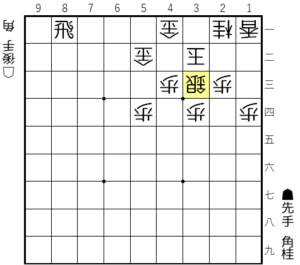

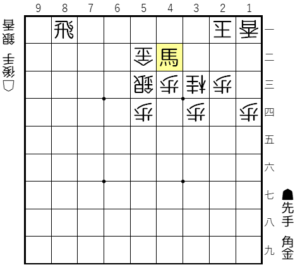

【図1-2 後手は5三の銀が取れない】

3一銀型の舟囲いに対しては、2段飛車に構えた状態で▲5三銀と打つのが基本の攻め方です。後手はこれに対して△同金と取ると玉が取られてしまうため、仕方なく△4二金と形を引き締めてきました。先手はここから▲7四角と打つ手と▲7五角と打つ手があります。

▲7四角と打つ場合

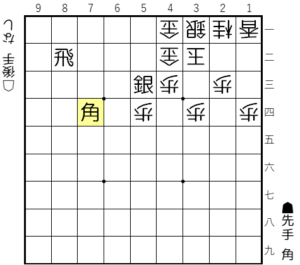

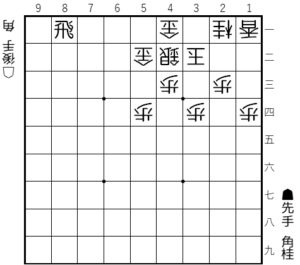

【図1-3 ▲7四角と打つ場合】

図1-2ですぐに▲4二銀成と金を取ってしまうのは疑問手です。相手玉近くにある盤上の攻め駒は、なるべく清算しないで攻める手を考えましょう。まずは▲7四角と打つ場合の攻めの狙いを見ていきましょう。

【図1-4 一気に寄りの形に】

角を打った後は、▲4一角成と金を取ってから、△同玉、▲5二金と進めば寄りの形になります。

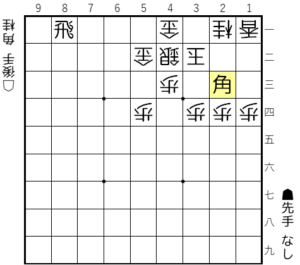

7五角と打つ場合

【図1-5 ▲7五角と打つ場合】

次に▲7五角と打つ場合を見ていきます。この手は角の利きが自陣にも届くため、攻防の角打ちになりやすい手です。

【図1-6 送りの手筋で攻める】

攻め駒を清算したあと▲2二金として送りの手筋で攻めれば寄り筋になります。

4二銀型船囲いの崩し方

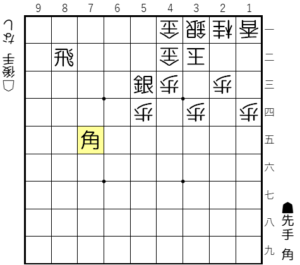

【図2-1 4二銀型の舟囲い】

次は4二銀型の舟囲いの崩し方を見ていきます。この場合は1段飛車から攻めていくのがセオリーです。

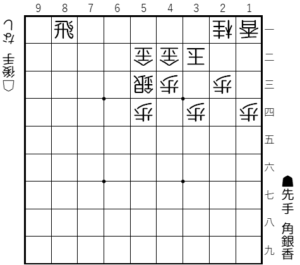

【図2-2 2二に駒をぶちこむのが急所】

▲2二の地点に駒を打ち込むのが舟囲いの急所となります。なお2二に打つ駒は銀でなくても香車や角でも構いません。

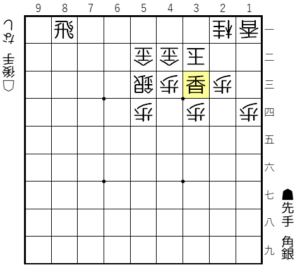

【図2-3 次の▲3二金が厳しい】

△2二同玉に対して▲4一飛成と金を取れます。この手筋は舟囲い崩しの基本となるのでしっかり覚えておきましょう。先手は次に▲5一龍とさらに金を取る手と、▲3二金として攻めていく手があります。

後手が角を持っている場合

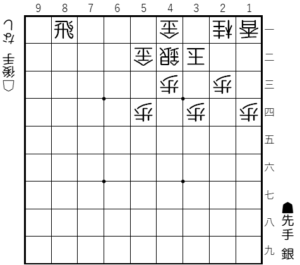

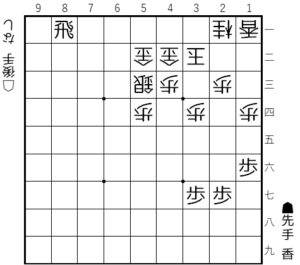

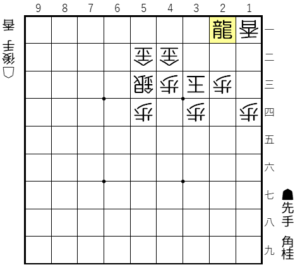

【図3-1 後手の持ち駒に注意】

先ほどと似た形ですが、今度は後手の持ち駒に角があります。今度はどのように攻めていくのが良いのでしょう?

【図3-2 またしても送りの手筋】

今度は▲2四桂から入ります。△同歩と取らせて空いたスペースに▲2三角と打ち込んで、次の△同玉、▲4一飛成を狙います。駒を2枚も捨てることになりますが、金を回収しながら相手玉を寄せられるので問題ありません。

【図a-1 △同玉と取ってくれればよいが】

図3-1からは▲2二角と打つ手を読んだ方もいらっしゃると思います。確かに図a-1のように▲2二角に対して△同玉と取ってくれれば▲4一飛成から寄り形に入ります。

【図a-2 手順に銀を上げられてしまう】

しかし図a-1からは△3三角と角を合わせる手があります。▲同角、△同銀と進めば図a-2のようになり、ここから先手は有効な攻めがありません。

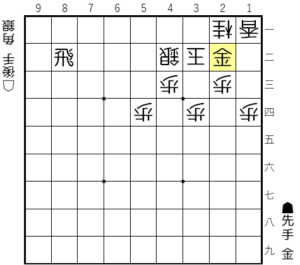

4二金型船囲いの崩し方

【図4-1 4二金型の舟囲い】

ここからは4二金型の舟囲いの崩し方を見ていきます。持ち駒の香車をどう使うのが良いでしょう?

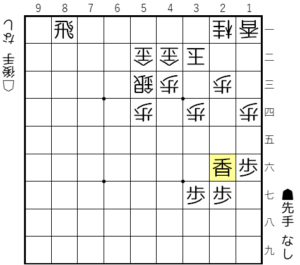

【図4-2 2六に香車を設置】

▲2六香と持ち駒の香車を設置しておくのが手筋です。この手は次に▲2三香成、△同玉、▲2一飛成という攻めを狙っています。

【図4-3 攻めが成功】

攻めが成功した図4-3の形では、後手の守りの金銀がほとんど機能していないのがわかります。この形を避けるには、図4-2のところで△3三金などとして受ける手がありますが、それでは囲いの連結が悪くなってしまいます。

焦点の香打ち

【図5-1 ▲2六香以外の攻めは?】

今度のテーマ図は、先ほどとほとんど同じ局面をしていますが、先手の持ち駒がさらに豊富になっています。▲2六香以外の攻め筋を考えてみましょう。

【図5-2 焦点の香打ち】

▲3三香と焦点に香車を打ち込むのが厳しい1手です。△2二玉と避ける手は▲3一飛成として寄ってしまうので、後手は香車を取る必要があります。△同玉、△同金、△同桂などが考えられますが、それぞれ見ていきます。

△同玉としてきた場合

【図5-3 次に▲2二角がある】

図5-2 から△同玉と取ってくれば、次に▲2一飛成と桂馬を取って十分です。次に▲2二角という攻めもあり先手優勢です。

△同金としてきた場合

△同桂としてきた場合

【図5-5 ▲2一銀から寄せに行く】

図5-2から△同桂としてきた場合は、▲2一銀から王手をかけていきます。▲2一銀、△2二玉に対してさらに▲3一角で追い打ちをかけます。

【図5-6 空き王手で寄り】

図5-5から△2一玉には▲4二角成と空き王手で攻めれば寄りとなります。

まとめ

- 3一銀型には2段飛車から▲5三銀で攻める

- 4二銀型には2二に駒を打って送りの手筋

- 4二金型には▲2六香と打ってから▲2三香成を狙う

- 4二金型には▲3三香と打つ手も有力