将棋で歩兵は一番弱い駒ですが、うまく使いこなすことで非常に強力な駒となります。段位者と級位者の一番の差は歩の使い方と言われているくらい、歩は重要な駒なんです。

今回は歩兵の基本的な動きと使い方を解説し、さらに歩兵を使った手筋として「垂れ歩」「継ぎ歩」「叩きの歩、焦点の歩」「歩の連打」「控えの歩」「底歩」を紹介したいと思います。

目次

歩兵、と金の動き方

表:歩兵、裏:と金 置き場所は?

歩兵は、将棋に使われる駒の1種で、表面が「歩兵(通称:歩)」、裏面が「と金」となります。

【歩兵、と金】

歩兵は、ゲーム開始時点では下から3段目に9枚置かれます。

【歩兵の初期配置】

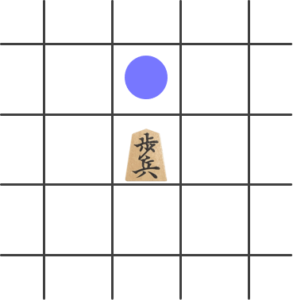

歩の動き方、前に1マス

【歩兵の動き方】

歩兵は、前に1マス動くことができます。

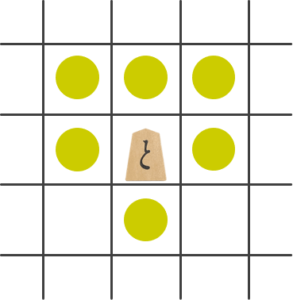

と金の動き方、成ると金の動きに

【と金の動き方】

歩兵を裏返す(=成る)と、と金という駒となり、金将と同じ動きになります。縦横1マスずつと、斜め前に動けるようになります。

歩兵の基本的な使い方と役割

歩兵は自陣の壁になる

歩は、自陣の前にずらっと9枚並ぶ駒であり、相手からの攻めを守る壁のような働きをします。

【自陣を守る壁となる】

攻め駒の前の壁は退ける

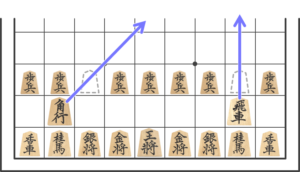

歩は、自陣を守る壁になってくれる一方で、こちらの攻め駒の前身を妨げてしまう邪魔な壁にもなってしまいます。飛車や角といった強力な攻め駒の前にいる歩は、前に進めてどかしてあげることで、こちらの攻めに勢いが付きます。

【邪魔な壁はどかす】

歩はどんどん捨てよう!

歩は、将棋の駒の中で一番弱い駒です。これは、逆に言えば相手に取られてしまってもほとんどデメリットのない駒ということもできます。

歩は躊躇なく捨てて、相手の守りの陣形を崩したり、相手の攻め駒を翻弄するのに使いましょう。

と金は最強の駒!?

と金は、金将と同じ動きになり、歩と比べて大きなパワーアップを遂げます。一方で、と金は金将と異なり、相手に取られると歩に戻ってしまうため、取られてもデメリットがほとんどありません。

飛車や角などの動ける範囲が広く強力な駒は、相手に取られたときのデメリットも大きいものです。しかし、と金だけは動ける範囲が広いにもかかわらず相手に取られることを気にせず使えるわけです。そういった意味では最強の駒なのかもしれません。

歩兵の手筋6つ

垂れ歩

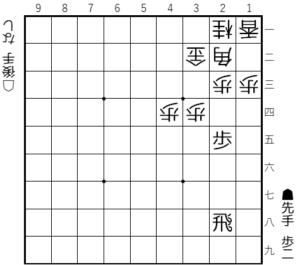

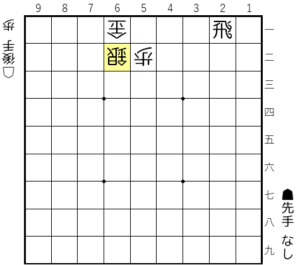

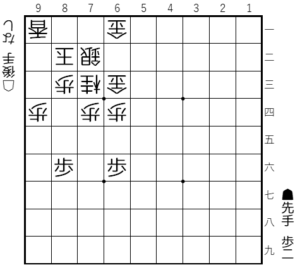

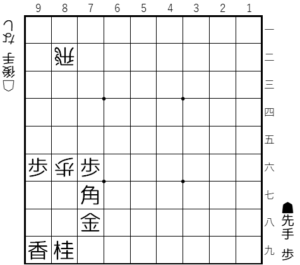

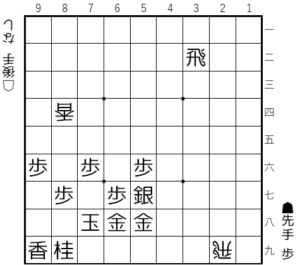

【図1-1 持ち歩をどこに打つ?】

まずは図1-1のような局面を考えてみましょう。持ち駒に歩が1枚ありますが、どこに打つのが良いでしょう?

【図1-2 次に歩成を見せるのが垂れ歩】

図1-1からは▲2四歩と打って、つぎに▲2三歩成を狙うのが正解です。後手はこの歩成がわかっていても受けることができません。このように、次に歩成を見せた歩打ちを「垂れ歩」といいます。

【図1-3 ▲2三歩と打つと角が逃げられる】

図1-1から▲2三歩と直接打ってしまうと、△3三角と逃げられた後、攻めが続きません。

継ぎ歩

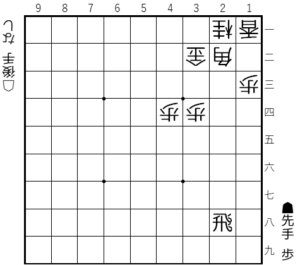

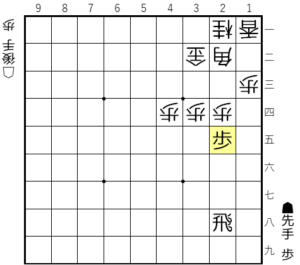

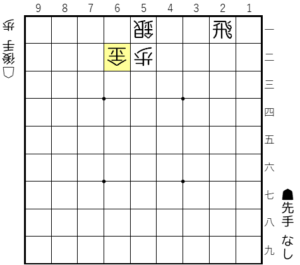

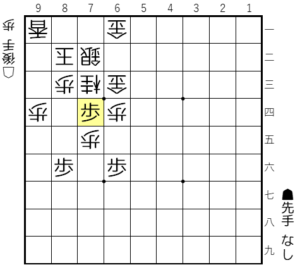

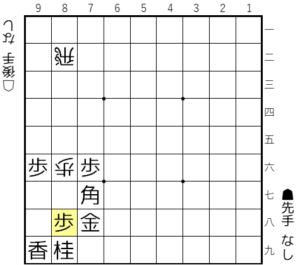

【図2-1 2枚の歩でうまく攻められるか?】

図2-1のような局面を考えてみます。持ち駒の2枚の歩を使ってうまい攻めはないでしょうか?

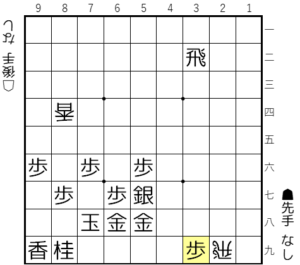

【図2-2 連続で歩を捨てるのが継ぎ歩】

図2-1から▲2四歩、△同歩と進んだ後、さらに▲2五歩と歩を打ちます。このように連続で歩を捨てて相手の歩を吊り上げていく手筋を「継ぎ歩」といいます。

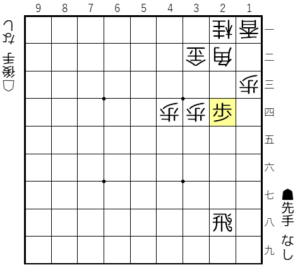

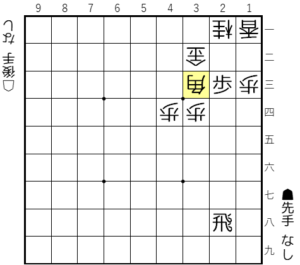

【図2-3 継ぎ歩と垂れ歩のコンボ】

▲2五歩に後手は△同歩と取るよりありませんが、そこで▲2四歩と垂れ歩を打てば飛車先を突破できます。

叩きの歩、焦点の歩

持駒の歩を相手の駒の前にポンと打ち込む手筋を「叩きの歩」といいます。単純な手筋ですが、うまい場所に歩を打ち込むだけで敵陣が崩壊していくこともあります。

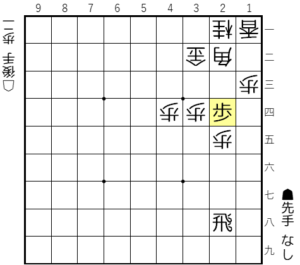

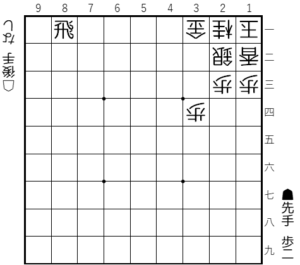

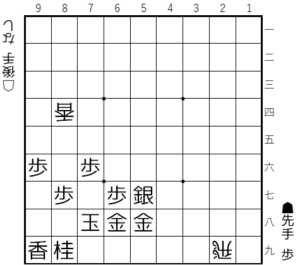

【図3-1 持ち歩をどこに打つ?】

まずは、わかりやすい局面で考えてみます。図3-1では持ち歩をどこに打つのが良いでしょうか?

【図3-2 焦点の歩】

図3-1からは▲6二歩と焦点に歩を打つのが好手です。後手は、この歩を△同銀と取っても△同金と取っても、飛車で金銀どちらかが取られてしまいます。

【図3-3 △同銀とした場合】

【図3-4 △同金とした場合】

【図3-5 叩きの歩で穴熊を崩す】

ここからは、叩きの歩で相手の囲いを崩していく実戦的な手筋を見ていきます。

図3-5は、後手の穴熊に対して先手の攻め駒は飛車1枚と持ち歩が2枚だけです。「銀は前に誘え」という格言がありますが、ここからうまく崩していく手順はないでしょうか?

【図3-6 叩きの歩で穴熊が崩壊】

図3-5から、▲2四歩、△同歩としてスペースを作ってから、▲2三歩と叩くのが良い手です。後手がこの歩を無視すれば次に銀を取ることができ、△同銀と歩を取ってくれば▲3一飛成と金をとれます。

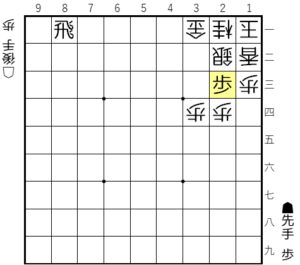

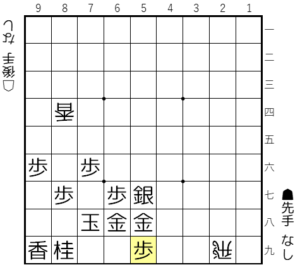

【図3-7 高美濃囲いをどう攻める?】

次に図3-7のように後手が高美濃囲いに囲っている局面を考えます。今回は一気に囲いを崩すことはできませんが、大幅に囲いを弱体化させる手順があります。

「金は斜めに誘え」という格言がありますが、ここではどう指すのが良いでしょう?

【図3-8 △同金で元の位置に戻れなくなる】

図3-7から▲7五歩、△同歩、▲7四歩と叩くのが正解です。後手は△同金と取るよりありませんが、この金は6三の位置に戻れなくなってしまい、囲いが大幅に弱体化しました。

歩の連打

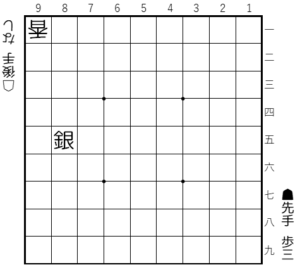

【図4-1 3枚の持ち歩で香車を取ってみよう】

連続で叩きの歩を打つ手筋を「歩の連打」といいます。例えば図4-1のような局面を考えてみます。

【図4-2 歩の連打で香車を取る】

ここから▲9二歩、△同香、▲9三歩、△同香、▲9四歩と連続で歩を叩くことで香車を取ることができます。

控えの歩

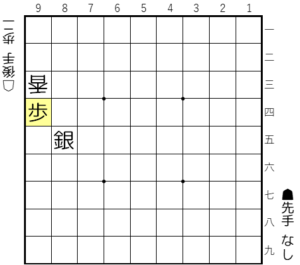

【図5-1 後手の垂れ歩をどう受ける?】

次は歩を使った守りの手筋を見ていきます。図5-1のように、後手が「垂れ歩」の手筋を使ってきました。どのように受けましょう?

【図5-2 控えの歩で受ける】

ここは▲8八歩とするのが正解です。このように垂れ歩に対して1マス空けて歩で受ける手筋を「控えの歩」といいます。

底歩

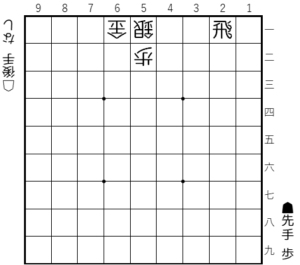

【図6-1 舟囲いに囲っている】

最後に紹介するのは「底歩」手筋です。この手筋は実戦でも頻出する守りの手筋なので是非覚えましょう。図6-1のような局面を考えます。先手は舟囲いに囲っています。

【図6-2 放っておくと舟囲いが崩壊】

後手は次に△8七香成、▲同玉、△8九飛成という攻めを狙っています。どのように受けるのが良いでしょう?

【図6-3 底歩で受ける】

図6-1からは▲5九歩と打つのが良い手です。このように1番下の段に歩を打って受ける手筋を「底歩」といいます。また特に、金の下に底歩を打つ手を「金底の歩」といいます。

【図6-4 ▲5九歩は打てない】

では次に図6-4のような局面はどうでしょう?同じように▲5九歩と打ちたいですが、今度は二歩となってしまうため打てません。

【図6-5 飛車と組み合わせた底歩】

この場合は▲3九歩という底歩が成立します。遠く敵陣にいる飛車が受けに働いているのです。

YouTubeの動画で学ぶ、歩の手筋

まとめ

将棋の上達には、手筋を多く覚えて実戦で使いこなすことは重要です。さらに多くの手筋を学びたいと思った方は、渡辺明先生監修の「将棋・ひと目の手筋」を一読されることをおすすめします。今回紹介した手筋はもちろん、他にも実戦で使える手筋が208も解説されています。

将棋・ひと目の手筋―初級の壁を突破する208問 (MYCOM将棋文庫SP)

また歩に関する手筋は、将棋世界2016年9月号付録の「歩の攻め手筋50」もおすすめです。ただしこちらはkindleでしか読めないので注意です。