将棋は有利な局面からしっかり勝つのが難しいゲームといわれています。どんなに優勢でも1手間違えれば一気に逆転負けしてしまうんです。そこで今回は終盤戦でしっかり相手玉を寄せて勝ち切るため、5つの手筋を紹介します。

送りの手筋

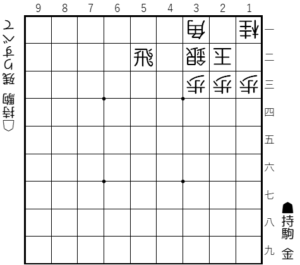

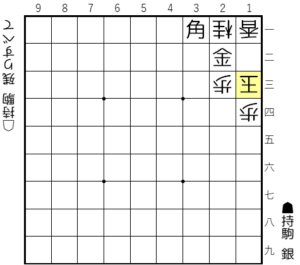

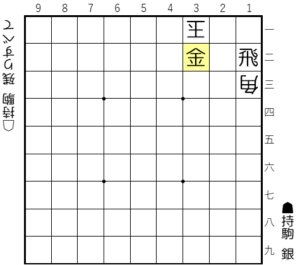

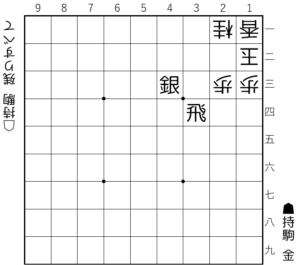

【図1-1 送りの手筋】

まずは送りの手筋です。▲4二金などと攻めていく順も見えますが、ここではもっと良い手があります。飛車をうまく活用して詰ますような手順を考えてみましょう。

【図1-2 金をタダで捨ててしまう】

一見すると相手玉の守備が固く、有効な王手がないように見えます。しかしここで▲1二金とタダで捨てることで相手玉は詰んでしまいます。

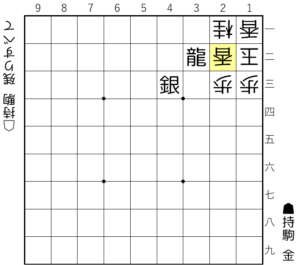

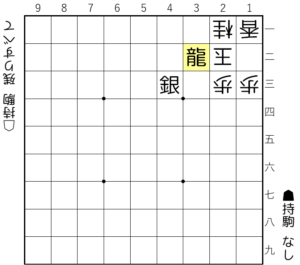

【図1-3 銀を打って詰み】

△同玉と玉が動けば3二の銀にヒモがつかなくなり、▲3二飛成と銀を取りながら王手できます。このように相手玉を動かすことで守備駒のヒモを外すテクニックを「送りの手筋」と呼びます。△2二角と合い駒されても2一に先ほど取った銀を打てば詰みとなります。

ちなみに図1-3のように相手玉と龍が1マス空いている状態を一間龍と呼び、有名な寄せの形です。

逃げ道に捨てよ

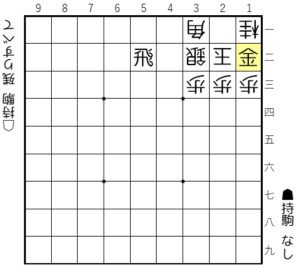

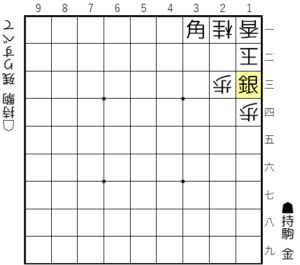

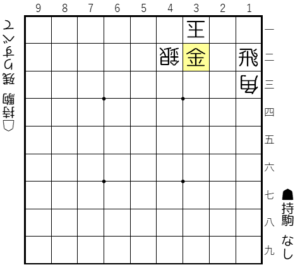

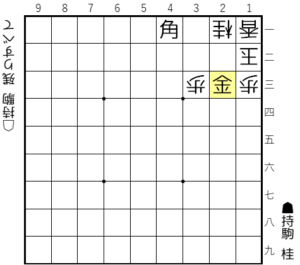

【図2-1 逃げ道に捨てよ】

いかにも詰みがありそうな局面ですが、しっかり読みを入れないと相手玉を逃がしてしまいます。相手の逃げ道はどこにあるのか考えながら詰ませてみましょう。

【図2-2 玉に逃げられてしまう】

平凡に▲2二金と王手してしまうと、図2-2のように△1三玉と逃げられて捕まらなくなってしまいます。

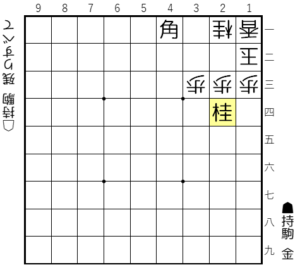

【図2-3 タダで取られそうだが…】

そこであらかじめ玉の逃げ道である1三に、銀を打ってしまうのが「逃げ道に捨てよ」の手筋です。タダで銀を捨てているようにも見えますが、さらに進めてみます。

【図2-2 今度は金打ちで詰み】

▲1三銀に△同桂と取らせることで、今度は玉の逃げ道がふさがり▲2二金で詰んでしまいました。銀を捨てた効果がわかりましたか?

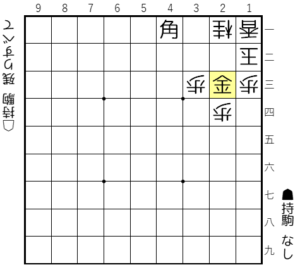

守備駒移動法

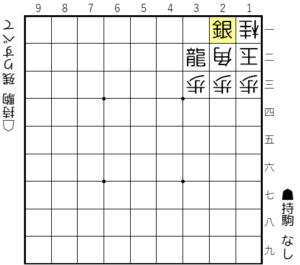

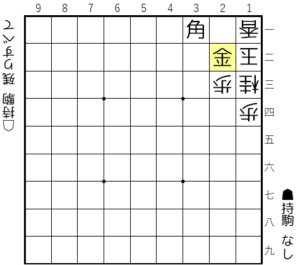

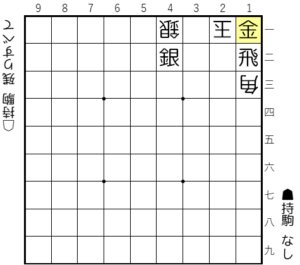

【図3-1 守備駒移動法】

次は守備駒移動法です。図3-1は金を打って詰ませたい局面ですが、相手の銀が守りによく働いています。どうにか相手の守備をずらして詰ませる順はないでしょうか?

【図3-2 銀がいなければ頭金】

この問題のカギを握るのは4一の銀で、もしこの銀がいなければ▲3二金の頭金で詰んでしまいます。どうにかこの銀を動かす順を考えましょう。

【図3-3 銀に働きかける手】

相手の銀がいなければ頭金で詰むので、この4一の銀に働きかけることを考えましょう。初手は▲4二銀が正解です。

【図3-4 頭金で詰み】

4二の銀打ちに対して△同銀と取ってくれればしめたもので、3二への利きがなくなり駒が打てるようになります。このように相手の守備駒を移動させ利きをそらす手筋を「守備駒移動法」と呼びます。

最後は念願の▲3二金でフィニッシュです。

【図a-1 逃げても詰んでしまう】

▲4二銀に対して同銀と取らずに△2一玉と逃げられた場合は、▲1一金で詰みとなります。

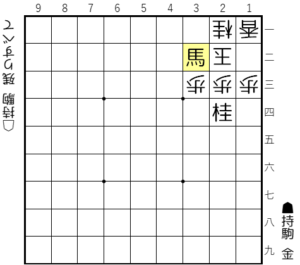

歩頭の桂

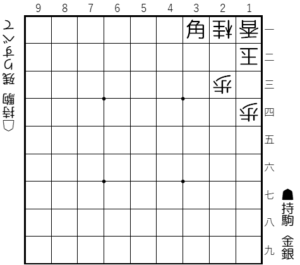

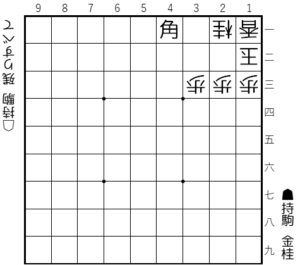

【図4-1 歩頭の桂】

今度は歩頭の桂の手筋です。図4-1ではどこにもとっかかりがなく相手玉を攻める順がなさそうですが、実は良い手が隠れています。

【図4-2 金がいなければ…】

図4-2のように2三の地点の歩がいなければ▲2三金までの一手詰めであることに気が付けるかどうかがポイントです。言い換えれば、2三に駒を打つスペースを作ることができれば詰みがあるということです。

【図4-3 歩の頭に桂馬捨て!】

まずは図4-3のように相手の歩に働きかける▲2四桂が正解となります。この考え方は先ほど学習した守備駒移動法と似ていますね!タダ捨てで相手の駒に働きかけ、こちらの攻め駒を打つ空間を作りにいきます。

【図4-4 金打ちでフィニッシュ】

桂打ちを△同歩と取らせれば2三の地点にスペースができるので、▲2三金と詰ますことができます。このように歩の頭に桂馬を打って取らせることでスペースを作る手筋を「歩頭の桂」と言います。

【図b-1 駒余りで詰み】

初手の▲2四桂に対して、相手が桂馬を取らずに玉を逃がせば△3二角成で詰んでしまいます。

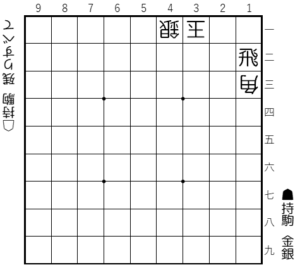

危険地帯に誘え

【図5-1 危険地帯に誘え】

最後は相手玉を危険地帯に誘い出す手筋です。相手玉がどこに移動すれば詰みがあるか考えてみましょう。

【図5-2 合い駒されると手がない】

初手に▲3二飛成としてしまった人はいませんか?これでは図5-2のように合駒されて手がありません。相手に合駒させないような順がないか考えてみましょう。

【図5-3 玉を近づけてから飛車成】

まずは▲2二金と捨て駒して玉を誘い出すのが正解です。△同玉に▲3二飛成とすれば合い駒できずに詰みとなります。このように捨て駒をして玉を詰む地点に誘い出す手筋を「危険地帯に誘う」といいます。

まとめ

- 送りの手筋

- 逃げ道に捨てよ

- 守備駒移動法

- 歩頭の桂

- 危険地帯に誘え

またこうした寄せの手筋をさらに本格的に学びたいという方は、寄せの本を買って勉強してみるのがおすすめです。さらにたくさんの問題を解いていけば、手筋をしっかり覚えることができるはずです。