今回の記事では、横歩取りを回避する指し方を解説します。

目次

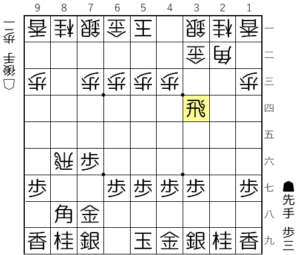

横歩取りの基本図

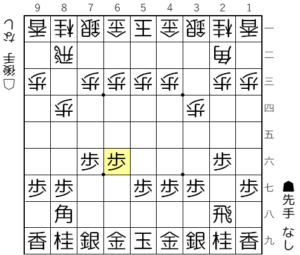

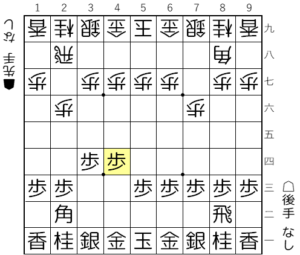

【図1-1 横歩取りの基本図】

図1-1は横歩取りの基本図です。先手も後手も玉の囲いには手を付けずにいきなり角道を開けて飛車先を交換しに行くのが特徴です。横歩取りでは激しい変化になることが多く、初心者の方は指しこなすのが難しいかもしれません。

先手番で横歩取りを拒否するには?

角道を止めて矢倉や雁木に!

【図2-1 角道を止める】

▲6六歩として角道を閉じてしまえば横歩取りは回避できます。この形からは矢倉戦法や雁木の形にしていくのが指しやすいでしょう。

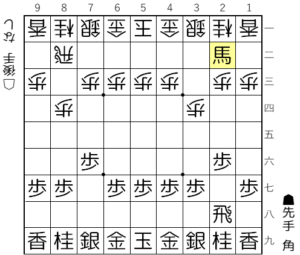

【図2-2 ▲7七角で安全に駒組み】

図2-1から相手に△8五歩と突かれても、▲7七角で飛車先の交換を防げます。先手はここから雁木に組んでいくのが、初心者にもわかりやすい指し手になると思います。

手損してでも角換わり!

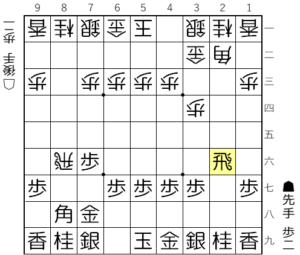

【図2-3 角交換する】

こちらから角を交換してしまうのもわかりやすい横歩取り拒否の方法です。図2-3からは角換わりの変化になっていきます。

【図2-4 先手と後手が入れ替わるような形に】

図2-3から△同銀と進んだ図2-4では、先手の銀は初期配置から動いていないのに対し、後手の銀は1歩前に出ていて、まるで後手の方が1手多く指しているかのような形になっています。これは先手から角を交換しに行ったのが原因で、このような手は「手損」といいます。

浮き飛車で相掛かり風に

【図2-5 ここで横歩を取るのが普通だが…】

通常の横歩取りの出だしから、横歩取りを拒否する指し方を見ていきます。図2-5から▲3四飛と指すと横歩取りの形になりますが、ここで別の指し手があります。

【図2-6 飛車を引いて相掛かり風に】

図2-5から飛車を引いて▲2六飛とすれば横歩取りを回避できいます。この形からは相掛かりのような指し方になっていきます。

いきなり飛車先を突く形に

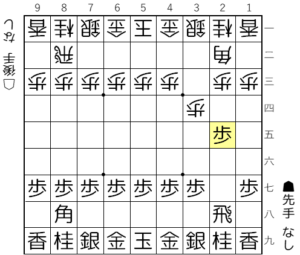

【図2-7 先に飛車先の形を決める】

いきなり飛車先を伸ばしていく指し方も横歩取りの回避に有力です。後手は、ここから飛車先交換をされるためには△3三角と指す必要がありますが、これで横歩取りの形は拒否できます。

後手番での横歩取り回避の指し方

角道を止める指し方!

【図3-1 角道を止める】

後手番でも、角道を止めて横歩取りを拒否する指し方は有力です。後手の場合、△8四歩と飛車先の歩を突く前に角道を閉じることになるので、ここから振り飛車に組むような手も有力です。

1手損角換わりの変化に

【図3-2 横歩取りの順だが…】

初手から横歩取りの出だしの指し方が続いていますが、図3-2の局面から横歩取りを拒否する手があります。

【図3-3 1手損角換わりの変化に】

図3-2から角交換すれば横歩取りを拒否できます。後手の上に1手損するため、手損が大きくなりますが、後手から角交換する形は1手損角換わりと呼ばれ、プロでも研究されています。

まとめ

- 角道を閉じて横歩取り拒否

- 角交換して横歩取り拒否

- 先手なら、飛車を浮いて相掛かり風にする形も

- 先手なら、いきなり飛車先を突く形も