今回は、角換わりの指し方を初心者向けに一から解説したいと思います。

目次

YouTubeの動画で学ぶ、角換わり

角換わり=角交換する戦法!

▲7七角で飛車先の交換を受ける

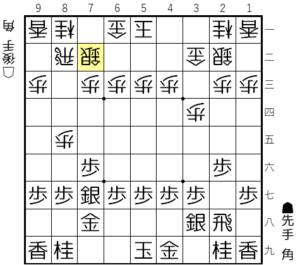

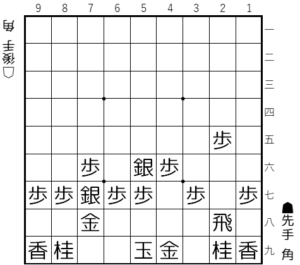

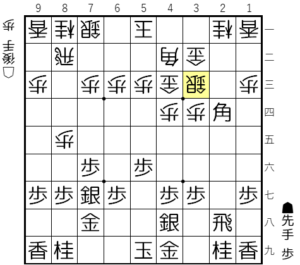

【図1-1 角で飛車先を受ける】

初手から、先手は自然に角道を開け飛車先の歩を突きます。対する後手は飛車先を伸ばしてきますが、△8五歩とされたら▲7七角と角で受けるのが角換わりの指し方です。

▲8八銀とするのが形

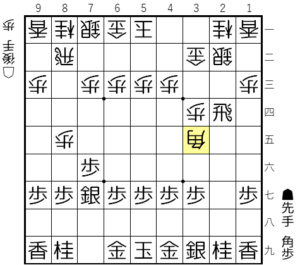

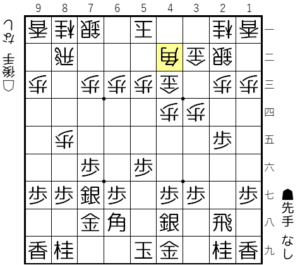

【図1-2 △7七角成に▲同銀と取れるように】

後手が△3四歩と角道を開けてきたら▲8八銀と上がります。これはもし次に△7七角成と角交換を挑まれた時に▲同銀と取れるようにするためです。銀が7七の位置にいれば飛車先を受けれる上に、自然に矢倉囲いに組んでいくことができます。

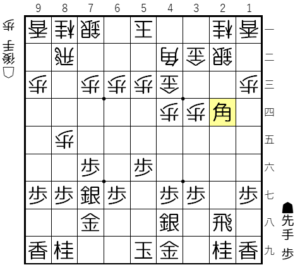

【図1-3 角交換する】

後手から角交換してきました。これに対しては先ほども説明した通り、▲同銀と取るのが良い形です。

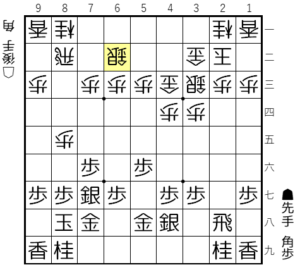

【図a-1 一手損角換わり】

図a-1のようにいきなり角交換していく形は、一手損角換わりと呼ばれて通常の角換わりとは別の戦法に分類されることがあります。一手損角換わりと通常の角換わりの違いについては以下の記事で解説しています。

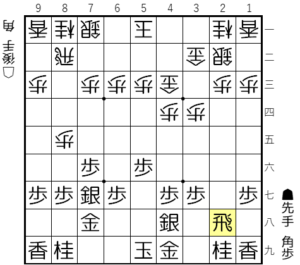

矢倉囲いを目指した駒組み

【図1-4 お互いに矢倉囲いを目指す】

図1-3からは穏やかな駒組みが続きます。お互いに矢倉囲いを目指しながら攻めの形を作っていきます。先手はここから銀の位置によって、棒銀、早繰り銀、腰掛け銀のいずれかの形に組んでいくのが一般的です。

【図b-1 一見すると先手良しだが…】

図1-3で角交換した局面から、△3二金、▲2五歩、△2二銀、▲2四歩と進んだのが図b-1です。角交換した後、一目散に飛車先を伸ばせば、後手は△3三銀と飛車先を受ける手が間に合いません。一見すると図b-1では先手が飛車先の歩を交換できて得できているように見えます。

【図b-2 次の△5七角成が受からない】

しかし図b-1から△同歩、▲同飛、△3五角と進むと、次の△5七角成を受けるのがむずかしくなります。先手は飛車先の歩を交換する前に▲6八玉などの手を入れておく必要がありました。

基本戦術三すくみ

ここからは角換わりの3大戦術である「棒銀(ぼうぎん)」「早繰り銀(はやくりぎん)」「腰掛け銀(こしかけぎん)」を簡単に解説していきます。

角換わり棒銀(ぼうぎん)

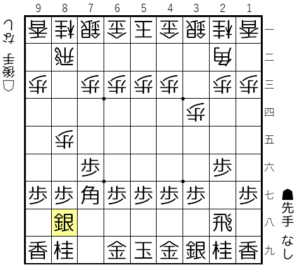

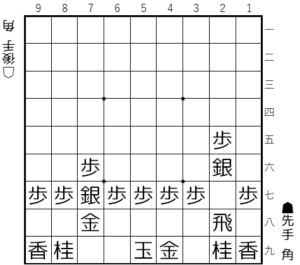

【図2-1 角換わり棒銀】

銀を8六に構え、飛車、銀、歩が一直線に並ぶような陣形を「棒銀」と呼びます。初心者でも狙いがわかりやすく、破壊力抜群の戦法です。まずは棒銀から覚えてみるのが良いかもしれません。

角換わり早繰り銀(はやくりぎん)

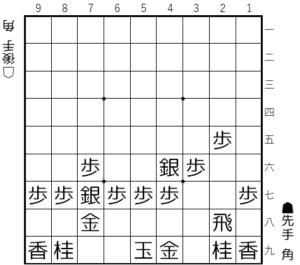

【図2-2 角換わり早繰り銀】

▲3六歩と歩を突いて、▲3七銀~▲4六銀と繰り出していく形が「早繰り銀」です。ここからは銀を3五に進出させて2筋を攻めていくのが一般的な形です。

角換わり腰掛け銀(こしかけぎん)

【図2-3 角換わり腰掛け銀】

▲4六歩と突いて、▲4七銀~▲5六銀と銀を上がっていくのが「腰掛け銀」と呼ばれる形です。棒銀や早繰り銀と比べると、わかりやすい攻め筋はありませんが、バランスがとれておりじっくりと指していく将棋になります。

角交換を拒否されたら?

飛車先を突いて△3三角と上がらせる

【図3-2 △3三角と上がらせる】

後手が角交換を拒否してきたら、▲2五歩と早めにつくのがおすすめです。次に飛車先の歩を交換されるのを防ぐためには、後手は△3三角とするしかありません。しかしこの形では後手はここから矢倉囲いに組むのが難しくなってしまいます。

角を引いて使う

【図3-3 角を引いて使う】

先手は、▲5六歩~▲6八角として角を引いて使っていきます。これはここから▲2四歩、△同歩、▲同角、△同角、▲同飛のように角交換する筋を狙っています。

角交換を狙う

【図3-4 角を引いたタイミングを狙う】

図3-3からお互い矢倉囲いを目指していきます。しかし、後手は3三のスペースに角がいて銀が上がれないため、△4二角としてスペースを作りました。この瞬間がねらい目です。

【図3-5 角交換を狙う】

後手が角を引いたタイミングで▲2四歩、△同歩、▲同角と角をぶつけるのがポイントです。もう一手遅れると△3三銀とされてこの手は成立しなくなります。また、角を引いたところで角交換すれば、後手の△4二角が実質1手パスのような手になってしまうので、若干得することができます。

【図3-6 角交換が成功】

無事角交換に成功しました。ここからは矢倉囲いに組んで通常の角換わりのような手順に合流できます。

後手がどうしても角交換を拒否してきたら?

【図3-7 後手がどうしても角交換拒否】

図3-5 から後手がどうしても角交換を拒否しようと、△3三銀としてくる場合があります。このときは一気に先手優勢になれる手があるので覚えておきましょう。

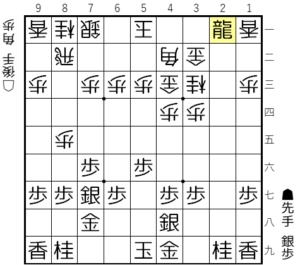

【図3-8 龍を作って優勢】

図3-7からは▲3三角成と角を切る手が成立します。この手に対し後手が何で角を取ったとしても、次に▲2一飛成と龍を作れます。図3-8では次に香車も取れる形になっているため、駒の損得もほぼありません。

角交換後は自然に矢倉を目指す

【図3-9 お互い矢倉を目指す】

角交換の成功した図3-6の形からは、お互い自然に矢倉囲いを目指していくのが一般的な進行です。まずは▲6九玉~▲7九玉~▲8八玉と囲いの中に玉を入れてからじっくり駒組みを進めていきましょう。

まとめ

- ▲7七角で飛車先を受ける

- 相手から角交換された時に銀で角を取れる形にする

- 矢倉を目指しながら、棒銀、早繰り銀、腰掛け銀といった形に組む

- 角交換を拒否されたら角は引いて使う