今回の記事では、相掛かり戦法の基本の指し方を解説していきます。

目次

相掛かりの基本形

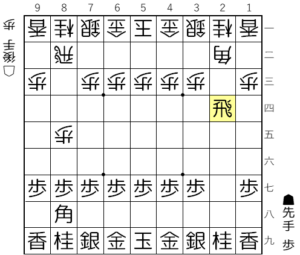

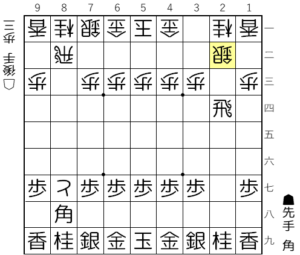

【図1-1 相掛かりの基本形】

相掛かりの基本形は、おたがいに角道を開けずに飛車先を突いていく形になります。図1-1は先手が飛車先の歩を交換したところです。ここから先手は▲2八飛と奥まで引く形と▲2六飛と浮き飛車に構える形があります。

基本形までの指し方

まずは飛車先を突いていく

【図2-1 お互いに飛車先を突く】

初手からお互いに飛車先を突いていくのが相掛かりの形です。ここでもしお互いに角道を開けていると横歩取りの変化が生まれます。形の違いを覚えておきましょう。

金を上がっておくのがポイント

【図2-2 金を上がって飛車先を守る】

図2-1からはお互いに金を上がって相手の飛車先の攻めを守りましょう。これでお互い2三、8七の地点に利きを足すことができます。

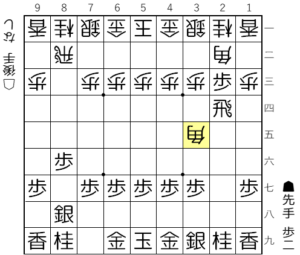

【図2-3 相掛かりの基本形】

図2-2から先手が飛車先を交換すると相掛かりの基本形になります。先手はここから▲2八飛と引く形と、▲2六飛と浮き飛車にする形があります。

金上がりを省略して攻めると先手不利に

金上がりをせずに攻めると?

【図3-1 次に▲2三歩で優勢…?】

図2-1 から金上がりを省略して▲2四歩と突いていく形を見ていきます。一見すると次に▲2三歩として角をいじめていけば先手優勢に見えますが、本当にそうでしょうか?

【図3-2 後手も攻めていく】

図3-1からは後手も△8六歩と攻めていきます。単純に考えると先に攻めた先手有利ですが、そうはいかないのが将棋の奥深さです。先手はここから▲2三歩と攻め合う手と、▲8六歩と一旦歩を取る手が考えられます。

▲2三歩と攻め合うと後手の歩得が大きい

【図3-3 お互いに攻め合うと…】

図3-2から先手も▲2三歩と攻め合う展開を見ていきます。先手は角を取った代わりに、こちらの角ももう助からない形になってしまいました。

【図3-4 後手の歩得が大きい】

図3-3から、一旦は8八の地点に利きを足すため飛車を引きます。ここから後手も角を取った図3-4では、先手と後手はほとんど同じ陣形ですが、後手の歩得が大きくなっています。

一旦歩を取る変化

【図3-5 今度は後手の攻めが早い】

図3-2 から歩損を嫌い、一旦歩を取りに行く変化を見てみましょう。今度は▲8六歩とした瞬間に△8七歩と打たれ、後手の攻めが早くなってしまいます。さらに数手進めてみましょう。

【図3-6 取られた角を早速使われる】

図3-5からは、先手も▲2三歩と攻めますが、先に取られた角を△3五角と打たれてしまいます。これで後手は馬を作ることができます。

【図3-7 これで先手不利】

図3-6からは後手が馬を作って先手不利となってしまいました。相掛かりの戦型では、金上がりを省略して攻め合うと先に攻めた方が不利になってしまうので覚えておきましょう。

まとめ

- 角道を開けずに飛車先を突き合う形が相掛かり

- 金を上がって飛車先を受ける

- 金上がりを省略すると先に攻めた方が不利に