今回の記事では、木村定跡という手順を解説していきます。木村定跡は、初代実力制名人の木村義雄が考案した定跡で、角換わり腰掛け銀における先手必勝の定跡と言われています。

目次

参考棋書:角換わり腰掛け銀研究

YouTubeの動画で学ぶ、角換わり

木村定跡までの手順 先後同型の角換わり腰掛け銀

角換わりの基本形

【図1-1 角換わりの基本形】

図1-1は角換わりの基本形です。まずはここから木村定跡に至るまでの手順を簡単に見ていきましょう。

お互いに腰掛け銀に構える

【図1-2 相腰掛け銀の将棋に】

図1-1からお互いに腰掛け銀に組んでいきます。木村定跡は、先手と後手が腰掛け銀の構えで駒組みを進めていったときにあらわれる定跡手順です。

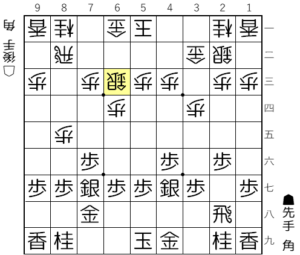

先後同型の駒組み

【図1-3 お互いに仕掛けずに囲っていく】

腰掛け銀の構えから、お互いに仕掛けずに駒組みを進めてきました。ここから先手が攻めていく順が木村定跡ですが、木村定跡ではこの時点で先手有利となっていて、正しく仕掛ければ相手陣を攻め落とすことができます。

木村定跡の仕掛け、4・3・7・2・1筋の順に歩を突く

▲4五歩から仕掛ける

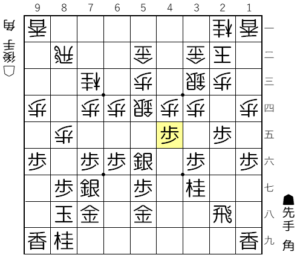

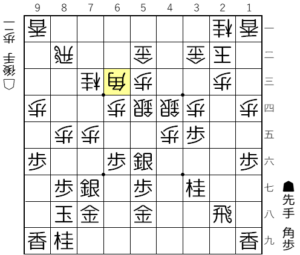

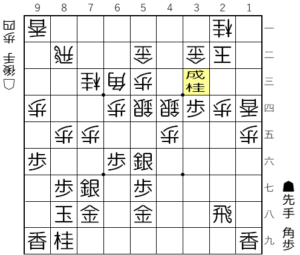

【図2-1 ▲4五歩から仕掛ける】

まずは▲4五歩から仕掛けていきます。これは△同歩と取らせて▲4五桂と跳ねる場所を作るのが狙いです。この攻め筋は角換わり腰掛け銀でよく出てくるので手順をしっかり覚えておきましょう。

▲3五歩から、桂馬を跳ねる準備

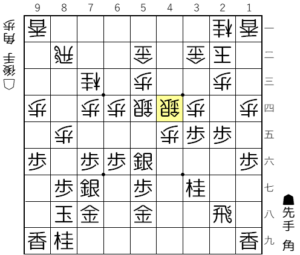

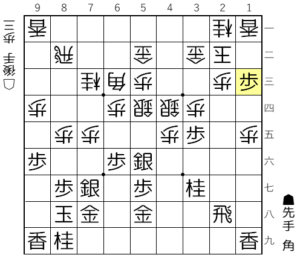

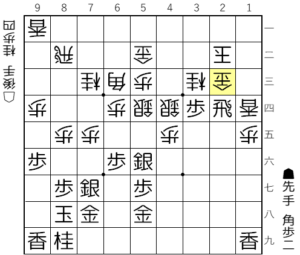

【図2-2 次は3筋の歩を突く】

4筋の歩を突き捨てたら、次は3筋の歩も突いていきます。3筋の歩を捨てるのは、後に▲4五桂と跳ねた後、3三の地点に歩を打てるようにするためです。そのため相手は迂闊にこの歩を取ることができません

【図2-3 相手は3筋の歩を取れない】

相手は3筋の歩を取らずに△4四銀とするのが最善な手です。これでこちらは▲4五桂からの攻めが受けられてしまいました。

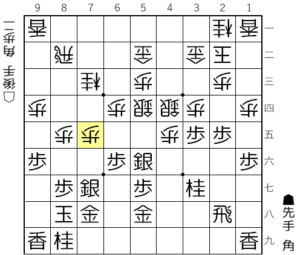

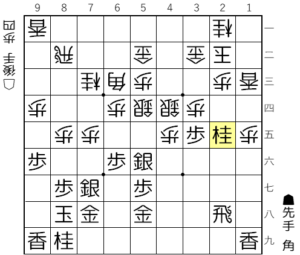

▲7五歩と突き捨て、相手の桂頭にスキを作らせる

【図2-4 今度は7筋から攻める】

今度は視点を変えて、7筋を攻めていきます。図2-4の局面では、先手が1歩持てれば▲7四歩で桂馬がとれる形になっています。このように相手の攻めの桂馬の頭を狙う手も、角換わり腰掛け銀ではよく現れます。

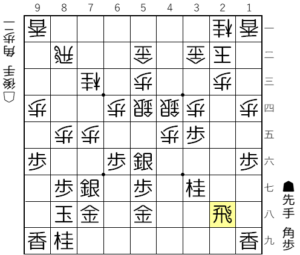

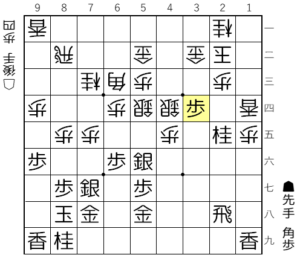

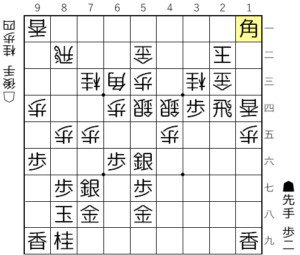

▲2四歩から飛車先を通す

【図2-5 飛車先を通しつつ、歩を持ち駒に】

ここで飛車先の歩を交換しに行きます。歩を1枚手持ちにしたことで、次に▲7四歩から桂馬を取りに行く手ができました。

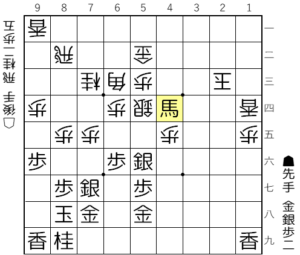

【図2-6 角を使うのが最強の受け】

後手は、▲7四歩を受けるために持ち駒の角を6三に打ってきました。これは間接的に4五の地点も受けているため、▲7四歩の狙いと▲4五桂の狙いを同時に消された手になります。

なお、ここで△6三角の代わりに△6三金とする手も有力です。この場合相手が角を温存できる代わり、こちらに▲7四歩、△同金、▲4一角といった攻め筋が生まれます。

▲1五歩~▲1三歩で香車を吊り上げる

【図2-7 今度は端から仕掛ける】

4筋、3筋、7筋の攻めが防がれたので、今度は端から仕掛けます。端を突き捨てて▲1三歩と打つのが端攻めの常套手段です。これに対して△同桂なら▲1五香から桂馬を取りに、△同玉でも▲1五香から相手玉を上に引っ張り出して攻めていけます。そのためここでは△同香としてくるのが最善手になります。

木村定跡の攻め方

桂跳ねから一気に攻め立てる

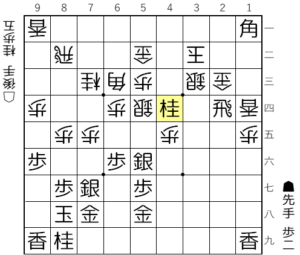

【図3-1 桂跳ねから一気に決めに行く】

▲2五桂と桂馬を跳ねて、香車取りに当てていきます。この桂跳ねは、端攻めを狙いつつ、3筋からの攻めも見ています。ここから一気に攻めていきましょう。

【図3-2 このタイミングで3筋を取り込む】

相手が△1四香と香車を逃がしたところで、▲3四歩と3筋の歩を取り込みます。これで3筋からの攻めも見えてきました。

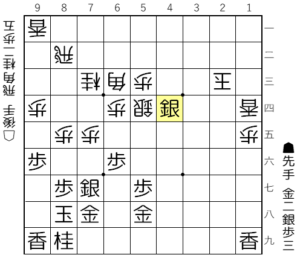

【図3-3 歩成ではなく桂成なのがポイント】

後手は放っておくと▲3八飛などから3筋を攻められるので、△2四歩として攻めを強要してきます。ここではつい▲3三歩成と安い駒で攻めたくなりますが、▲3三桂成と飛車をラインを通しながら攻めるのがポイントです。

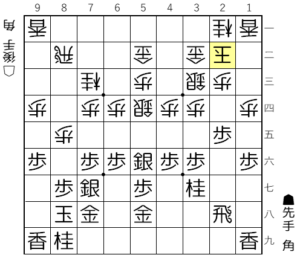

▲1一角で決まる

【図3-4 ここで攻めを続ける手はないか】

飛車先が通ったので、▲2四飛と王手しました。▲3三歩成と桂を取る手はいつでも指せるので、いいタイミングがくるまで保留しています。ここで△2三金と弾かれてしましたが、攻めを継続する手はないでしょうか。

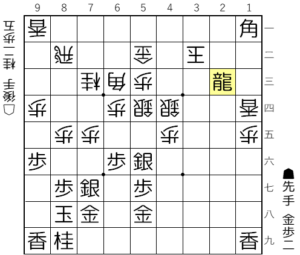

【図3-5 ▲1一角の送りの手筋】

ここで▲1一角と打つのが手筋です。もし△同玉と取ってくれれば▲2三飛成で一気に寄ります。そのため相手はこれに対して△3二玉と逃げるしかありません。

飛車を捨てて相手玉を丸裸に

【図3-6 丁寧に攻めていく】

相手が△3二玉と逃げたところで、満を持して▲3三歩成と桂馬を取ります。そこで飛車を切ってさらに攻めていきたいところですが、先に▲4四桂と打っておくのがポイントです。これを同銀と取らせることで、角を▲4四角成と引けるようにしておきます。

【図3-7 飛車を切れば相手玉が丸裸に】

さらに飛車を切って相手玉を丸裸にしていきます。一気に相手の囲いの原型がなくなってしまいました。

先手勝勢の形に

【図3-8 相手玉に詰めろがかかる】

図3-8まで進むと、相手玉に▲3四銀、△1二玉、▲2二金、△1三玉、▲2三銀成までの詰めろがかかっているのがわかりますか?気付けば先手だけが相手玉を攻める局面になってしまいました。

【図3-9 またしても詰めろ】

図3-8から△4三金が粘りの手ですが、▲4五銀と盤上の銀を攻めに活用して先手優勢となります。

まとめ

- 木村定跡は角換わり腰掛け銀の先後同型の定跡

- ▲4五歩から仕掛けて先手が優勢に

- 3筋、7筋も絡めて攻める

- 端歩を突き捨てて▲1三歩から香を吊り上げる

- ▲1一角の送りの手筋が決め手