今回の記事では、一手損角換わりの駒組みについて初心者向けに解説していきます。

目次

手損って?角交換すると損をする!?

角交換をすると1手損する?

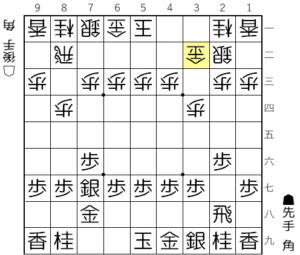

【図1-1 後手から角交換する形】

図1-1は、初手から▲7六歩、△3四歩、▲2六歩、△8八角成と進んだ局面で、初心者同士の対局でもよく現れる形です。今回はこの形から見ていきましょう。

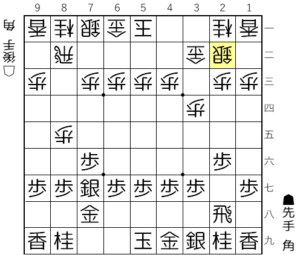

【図1-2 同じ手数指しているはずなのに…】

図1-1からさらに何手か進めてみます。図1-2は、後手が手を指したところ何で、先手と後手は同じ手数指していることになります。しかし先手は銀が三段目まで上がっているのに対し後手はまだ銀が二段目で、まるで後手が1手パスしたかのような形になっています。

【図1-1 後手から角交換する形(再掲)】

実は、図1-1の後手からの角交換したところで、一手損する形になっいたのです。この形では、後手は角を動かすのに1手指していますが、先手は角に手をかけていません。

このように角交換を仕掛けると、実質一手パスしたような形になってしまうのです。

損をしない角交換って?

【図1-3 先手が▲7七角と上がった】

今度は初手から別の指し方を見ていきます。後手が△8五歩と飛車先の歩を伸ばしてきたのを受けるため、先手が▲7七角と上がったのがポイントです。この形では手損なしに角交換することができるのです。

【図1-4 この角交換は手損しない】

図1-3から何手か進めて、後手から角交換を仕掛けました。一見するとまた後手が手損しているようにも思えますが、実際にはこの形は手損していません。

後手は角を交換するのに1手指している一方で、先手も▲7七角と上がる手を1手指しています。そのため先手も後手も角に1手使っているためお互い手損はないのです。

【図1-5 通常の角換わりに】

図1-4からさらに進めてみます。この形はいわゆる普通の角換わりで、 図1-2 の形と比べると、後手が△8五歩という手を指しているかどうかという違いがあるのがわかります。

【図1-4 この角交換は手損しない(再掲)】

手損なしに角交換するためには、図1-4のように相手に▲7七角と指してもらい、そこから角交換する必要があります。先手と後手がお互いに角に1手分指している計算になるため、手損をせずに駒組みできるのです。

普通の角換わりと一手損角換わりの違いは?

通常の角換わりは手損なしに交換する

【図2-1 7七で角交換する】

ここからは、通常の角換わりと一手損角換わりの駒組みの違いを見ていきます。先ほど説明したように、通常の角換わりでは7七の位置で角交換するのがポイントです。これで手損なしに角交換することができます。

【図2-2 角換わりの基本形】

図2-1から数手進めて、通常の角換わりの基本形となります。

一手損角換わりは後手が手損する

【図2-3 後手から角交換する】

一手損角換わりは、先ほど説明した通り、後手から角交換を仕掛けて手損します。

【図2-4 △8五歩を保留して駒組み】

一手損角換わりでは、△8五歩と飛車先の歩を伸ばす手を保留して駒組みを進めるのが一般的です。後手の上にさらに一手損しているため、先手が有利にも見えますが、一手損角換わりはプロの将棋でも使われる有力の戦法です。

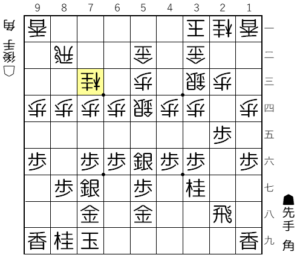

【図a-1 △8五桂と跳ねる余地を残す】

一手損角換わりの狙いは、△8五歩を省略することにあります、例えば図a-1のように、角換わり相腰掛け銀の局面になったときを考えます、△8五歩を省略することで△8五桂と桂馬を跳ねて攻撃する手が残ります。

先手が手損するのは一手損角換わりじゃない!

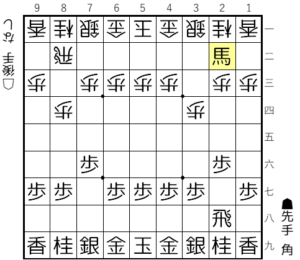

【図2-5 先手と後手が入れ替わったのと同じ】

なお、先手から角交換して手損する駒組みは一手損角換わりには分類されません。確かに先手は手損していますが、この形は実質的には先手と後手が入れ替わったものと等しいため、通常の角換わりと同じものとみなされます。

まとめ

- 角交換をすると手損する

- ▲7七角と指してから、△7七角成と角交換すれば手損しない

- 後手から角交換して手損するのが一手損角換わり

- △8五歩を省略して△8五桂という攻めを残すのが狙い

- 先手から角交換して手損するのは一手損角換わりではない