今回の記事では、右四間飛車左美濃の指し方を解説していきます。非常に攻撃的な戦法で、攻め好きの方にお勧めです。

目次

参考棋書:右四間で攻めつぶす本

YouTubeの動画で学ぶ右四間飛車左美濃

右四間飛車左美濃の基本図

右四間飛車左美濃の基本の駒組み

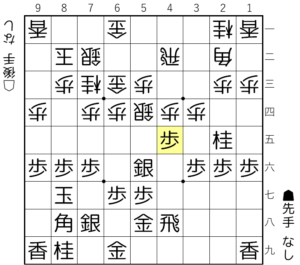

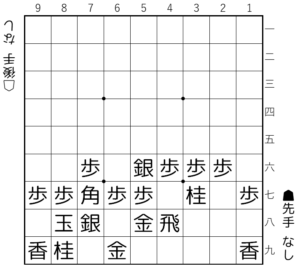

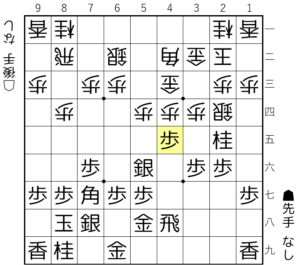

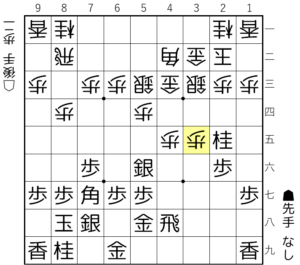

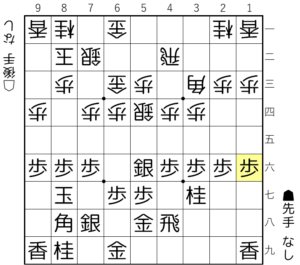

【図1-1 右四間飛車左美濃の基本図】

図1-1は右四間飛車左美濃の基本図です。攻めの形は、飛車を右から4筋目に振っているのが一番のポイントです。そして囲いは左美濃に組んでいます。角道を止めないのがミソで、角を攻めにしっかり参加させていきます。

序盤の組み方のポイント

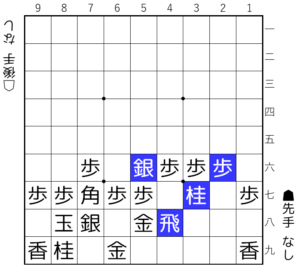

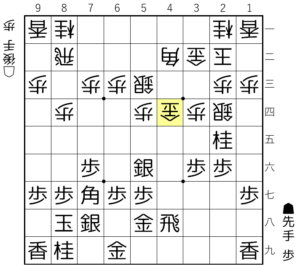

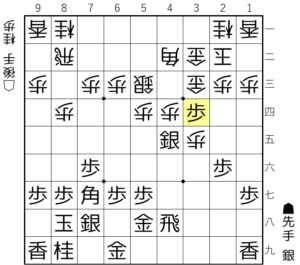

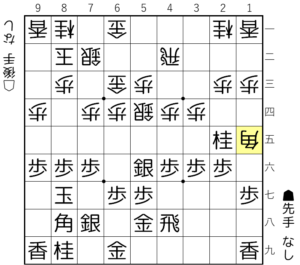

【図1-2 攻めの形のポイント】

序盤の駒組みのポイントは、飛車、銀、桂の位置にあります。銀は5六、桂は3七の位置に置いておくことで、飛車、銀、桂がすべて4五の地点に利く形になります。さらに角も攻めに使って飛角銀桂の理想的な攻めの陣形を築きます。また2筋の歩を2五まで突かずに止めておくのもポイントで、▲2五桂と跳ねる手を残しておきます。

- 飛車は右から4筋目に

- 囲いは美濃囲いにして、角道は止めずに

- 銀を5六、桂を3七に配置して4五の地点に利かせる

- 2筋の歩は2六で止めておく

vs矢倉囲いでの指し方

右四間飛車vs矢倉戦法の基本図

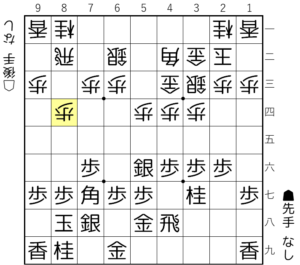

【図2-1 右四間飛車vs矢倉戦法】

図2-1は先手の右四間飛車の陣形に対し、後手が矢倉囲いに組んだところです。ここから右四間飛車の基本的な攻め筋を見ていきましょう。

右四間飛車の基本は▲2五桂からの攻め筋

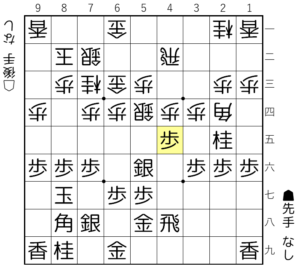

【図2-2 まずは▲2五桂】

右四間飛車の攻め筋は、まず▲2五桂と跳ねるところから始まります。この攻め筋を残すために、▲2五歩と突かずに桂馬の跳ねるスペースを残していたのです。これに対して後手は銀を逃げる手と、放置する手の2択が考えられます。

後手が銀を逃がした場合

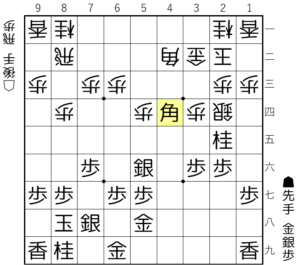

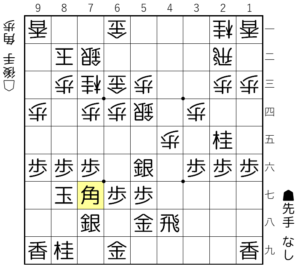

【図2-3 後手は△同歩と取れない】

後手が銀を逃がしてきた場合は、▲4五歩の攻めが強烈です。ここで後手は△同歩と取れないのがわかりますか?先手の角の利きが相手玉に直通しているため、王様が取られてしまいます。右四間飛車の攻めのポイントは、このように桂馬で3三の地点の駒を退かして角のラインで攻めることにあります。

【図2-4 後続の攻めは?】

図2-3からさらに数手進めました。ここから先手が一気に攻め入る手順を考えてみましょう。

【図2-5 飛車を切って攻める】

図2-4からは飛車を切って攻めていくのがポイントです。最後に角が飛び出すことで、相手玉に王手しながら次の▲7一角成を見せられるところに注目です。また先手の囲いは横からの攻めに強い美濃囲いなので、相手に飛車を持たれてもすぐには崩されないところも特長です。

後手が銀を逃がさなかった場合

【図2-6 相手が銀を逃がさなかった場合】

図2-2 まで戻って後手の別の指し手を見ていきます。後手は今度は銀を逃げすに△5三銀と4筋の守りを固めてきました。すぐに▲3三桂としたいところですが、その前に指しておきたい一連の手順があります。

【図2-7 連続で歩を突き捨てる】

4筋と3筋の歩を連続で突き捨てていきます。ここの手順の意味はさらに数手進めるとわかります。

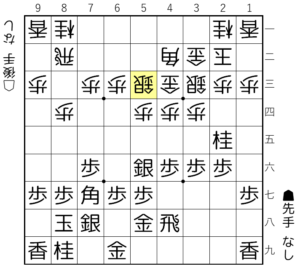

【図2-8 3三の駒を執拗に攻める】

3筋の歩を突き捨てたのは、のちに▲3四歩と指すためでした。このように右四間飛車の攻めでは、3三の地点の駒を執拗に攻めていくのがポイントとなります。

【図2-9 角が飛び出して先手大優勢】

図2-8からさらに進めます。やはり飛車を切って▲4四角と飛び出すのが攻め筋です。これで王手をしながら次の▲7一角成を見せています。

vs四間飛車での指し方

右四間飛車vs四間飛車の基本図

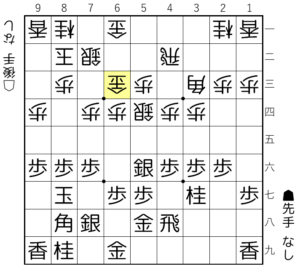

【図3-1 右四間飛車vs四間飛車】

図3-1は右四間飛車vs四間飛車の基本図です。先手の囲いは天守閣美濃という囲いです。玉が上の方にある変わった囲いですが、相手の角のラインから玉を逃がしている格好です。

やはり攻めは▲2五桂からだが…

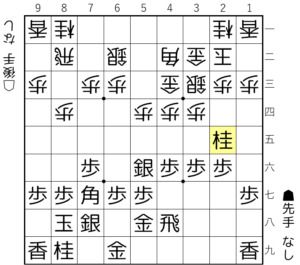

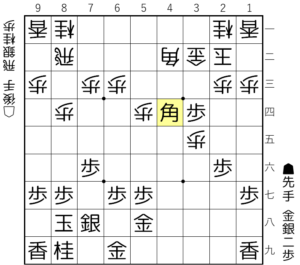

【図3-2 居飛車の税金】

▲2五桂から仕掛けていきたいところですが、まずは▲1六歩と突いておくようにしましょう。この手は居飛車の税金と呼ばれる手で、振り飛車側から△1五角と出る手を防いでいます。

【図3-3 やはり▲2五桂から攻める】

居飛車の税金を払ったところでいよいよ▲2五桂から攻めていきます。四間飛車側はこれに対して△2四角と出る手と△2二角と引く手があります。

【図a-1 居飛車の税金を払わないと△1五角】

▲1六歩と突かずに▲2五桂と跳ねるとどうなってしまうか見てみましょう。▲2五桂に対して△1五角とされるのがいやらしい手で、次に△2六歩と角が出てくると飛車に当たってしまいます。

△2四角と逃げた場合

【図3-4 ▲4五歩から攻めていけば優勢】

図3-3 から▲4五歩として攻めていけば先手優勢です。後手はこれに対して△同歩としてしまうと、▲1一角成と香車を取ることができます。

△2二角と引いた場合

【図3-6 角を打ち直して攻めが続く】

図3-5からは角交換してすぐに▲3三角と打ち直していけば後手は受けに困ってしまいます。△1二飛とするくらいでしょうが、それでは後手の飛車が働かなくなってしまいます。

まとめ

- 飛車、銀、桂馬を4五の地点に利かせる駒組み

- 角道を止めないこと

- ▲2五桂から攻める

- 3三の地点の駒を執拗に攻めていく

- 振り飛車相手には▲1六歩として居飛車の税金を払うこと