右四間飛車は、飛車を4筋(後手の場合は6筋)に振る指し方で、非常に攻撃的な戦法として知られています。プロの将棋ではほとんど指されることはありませんがアマチュアには人気の戦法で、飛車、角、銀、桂馬をうまく組み合わせた破壊力に悩まされている方も多いのではないでしょうか?

今回の記事では、四間飛車vs右四間飛車の戦いを解説していきます。なお、居飛車党の方で右四間飛車の対策をしたいという方は以下の記事を参考にしてみてください。

また右四間飛車の基本的な攻め筋は以下の記事で解説しています。

目次

参考棋書:1冊でわかる右四間飛車 その狙いと対策

YouTubeの動画で学ぶ、四間飛車

四間飛車vs右四間飛車の基本形

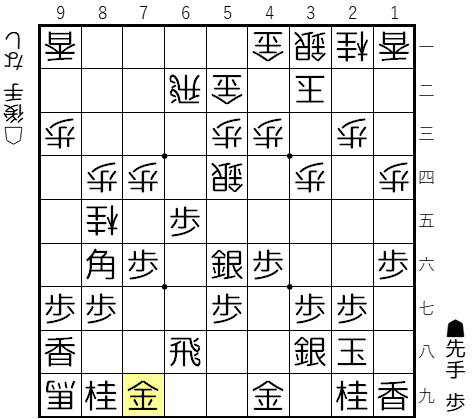

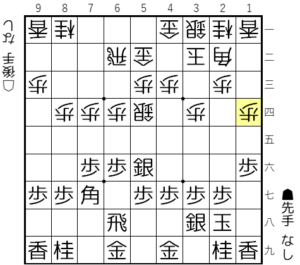

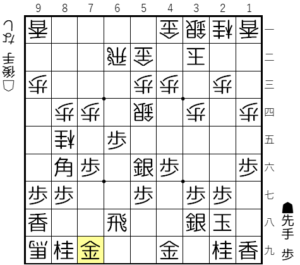

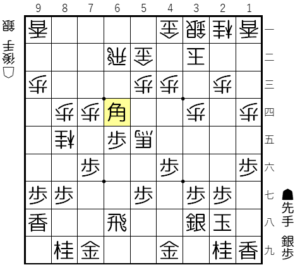

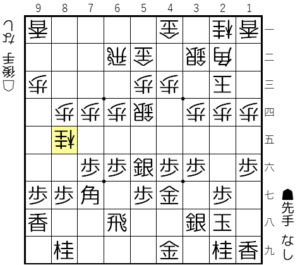

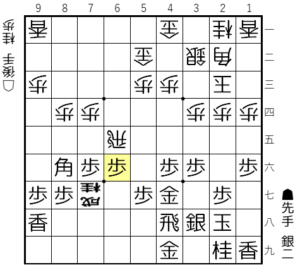

【図1-1 四間飛車vs右四間飛車】

四間飛車vs右四間飛車の基本形は図1-1のようになります。

先手は四間飛車に構えて片美濃囲い、後手は右四間飛車に構えて舟囲いに組んでいるところです。先手は銀を5六に上げているのがポイントで、6五の地点に効きを足しています。

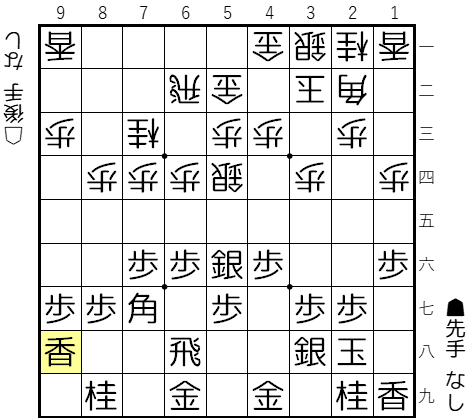

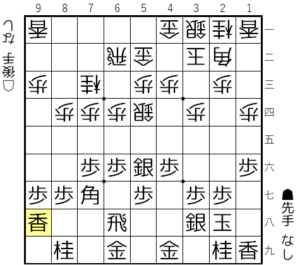

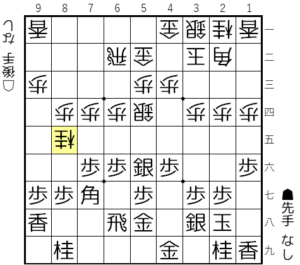

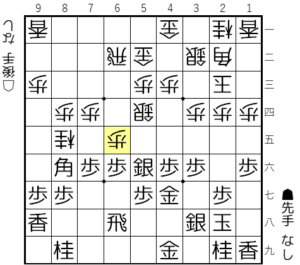

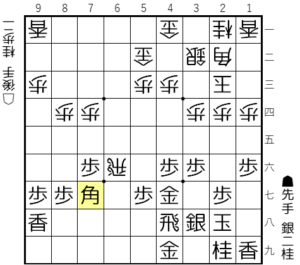

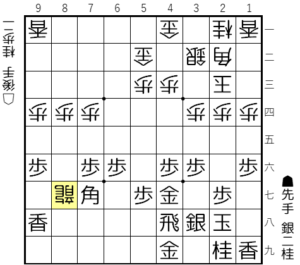

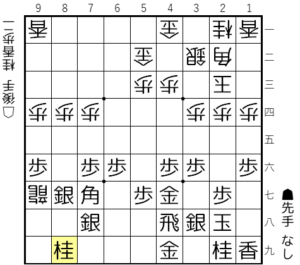

【図1-2 香車を上げておくのがポイント】

先手は▲5八金と本美濃囲いに組むを保留して、▲4六歩と上げます。また、後手が△7三桂と跳ねたタイミングに合わせて▲9八香と上がります。この香車を上げた意味は後ほどわかります。

後手は桂馬を跳ねたことでいつでも△8五桂から仕掛けることができる態勢になりました。後手の仕掛けのタイミングによって四間飛車側の対応も変わってくるのですが、ここから順を追ってみていきましょう。

片美濃囲いでの受け方

△8五桂には▲8六角とかわす

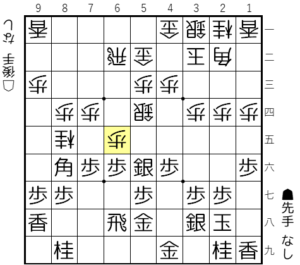

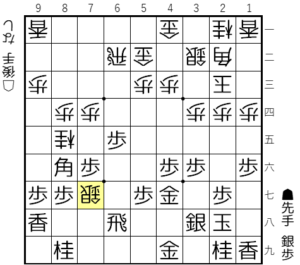

【図2-1 後手がいきなり仕掛ける】

後手はいきなり△8五桂と仕掛けてきました。角をどこに逃げるのが良いでしょう?

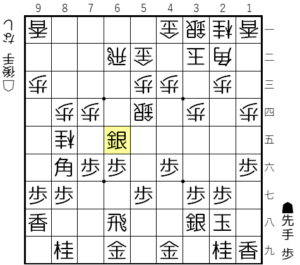

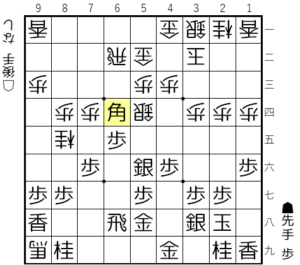

【図2-2 歩で取る?銀で取る?】

先手は▲8六角と逃げました。対して後手は△6五歩と突いて追撃してきます。この歩は▲同歩ととりますか?▲同銀と取りますか?

相手に銀を渡さないように指す

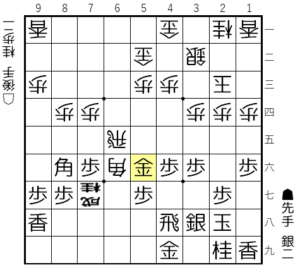

【図2-3 7九金と寄れるのが片美濃の強み】

後手の△6五歩には▲同歩と取るのが正解です。相手の角筋が通ってしまい嫌な感じがしますが、△9九角成に▲7九金としてしまえば問題ありません。

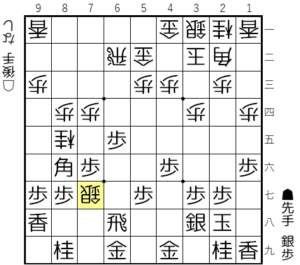

【図2-a ▲6五銀とした場合】

図2-2から▲6五銀と取った場合を考えてみます(図2-a)。

【図2-b △7七銀と打たれて激痛】

一見すると銀が捌けて良いようにも思えますが、ここから数手で四間飛車側が悪くなってしまいます。図2-aから△6五銀、▲同歩、△7七銀とすすむと後手の攻めが止まりません(図2-b)。

【図2-c 先手の飛車の働きが悪い】

後手に銀を渡してしまうと図2-bのように△7七銀から攻められてしまいます。ここから▲同桂、△同桂成、▲4八飛、△6五飛と進むと、駒割では銀桂交換の駒得ですが、相手の飛車が金取りに当たっているうえにこちらの飛車は狭くなっていて先手劣勢となってしまいます。

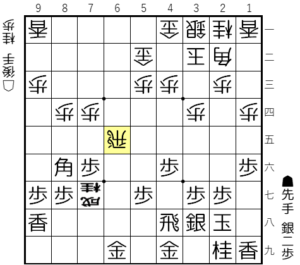

先手は▲6四角を狙う

【図2-4 ▲6四角として先手よし】

後手は図2-3からこれといった攻めがありません。仕方なく△5五銀、▲同銀、△同馬としますが、▲6四角として先手が優勢です。

美濃囲いでの受け方

図1-2 にもどって別の変化を見ていきます。

△8五桂には▲8六角が基本

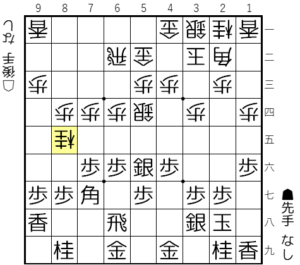

【図3-1 美濃囲いにしたタイミング】

今度は先手が美濃囲いに囲ったタイミングで仕掛けてきた場合について考えます。このときは角はどこにかわしましょうか?

【図3-2 △6五歩には▲同歩?▲同銀?】

さて後手は△6五歩と攻めてきましたが、今度も▲同歩と取ってよいのでしょうか?

先手の狙いはやはり▲6四角

【図3-3 やはり▲6四角が急所】

美濃に組んでいるときも△6五歩に対しては▲同歩と取りました。後手はここから△9九角成と馬を作ります。先手は後手の角成に対して▲7九金とはできないので、▲6四角として攻め合います

高美濃囲いでの受け方

図1-2 にもどって別の変化を見ていきます。

やっぱり△8五桂には▲8六角

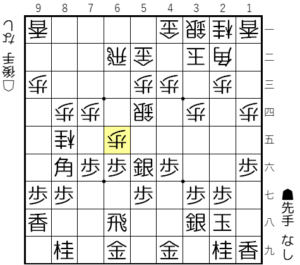

【図4-1 高美濃まで組んだ場合】

最後に高美濃囲いまで組んだ時の変化を見ていきます。図1-2からお互い囲いを固め合って、先手は高美濃囲い、後手は天守閣美濃まで組みました。このタイミングで後手が仕掛けてきましたが、△8五歩に対してはやはりこの一手です。

【図4-2 また▲同歩でいいのだろうか?】

またしても後手は△6五歩と突いてきます。今回も先ほどまでと同様に▲同歩としてよいのでしょうか?

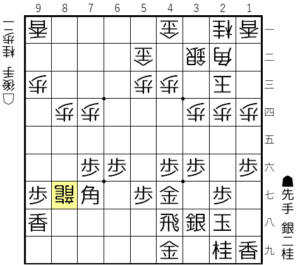

高美濃まで組んでいるときは△6五歩に対して▲同銀と取る

【図4-3 △7七銀とされて悪いようだが…】

高美濃囲いまで組んでいるときは△6五歩に対して▲同銀と取る手が正解となります。ここから銀交換して後手は△7七銀と急所の銀打ちを放ってきました。さらに何手か進めていきます。

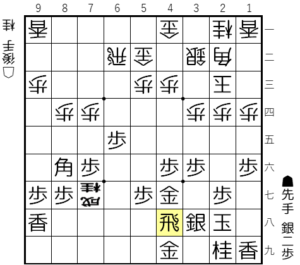

【図4-4 素直に飛車を逃げる】

図4-3では飛車角両取りなので、まずは▲7七桂とする一手ですが、そこから△同桂成に対して素直に▲4八飛と飛車を逃がしてしまいます。

焦点の歩打ち、▲6六歩

【図4-5 焦点の歩打ち】

後手は△6五飛と飛車を走らせる自然な手を指してきました。ここで▲6六歩と焦点に歩を打つのがポイントです。

図4-5から△同飛と歩を取れば▲7七角として桂馬がタダで取れ、△同角と歩を取れば▲5六金として飛車角両取りになります。

【図4-6 桂馬を取って駒得】

【図4-7 ▲5七金とできるのが高美濃の強み】

四間飛車側はいかに飛車を捌くかという勝負に

【図4-8 駒得を活かしきれば先手の勝勢に】

後手は6六の歩が取れないため、8五飛と回って龍を作ってきます。これに対し先手は、大駒が捌けていないものの駒割は銀得となっており駒得です。

ここから先手はいかに飛車角を捌くかという勝負になっていきます。

【図4-a お互いに端歩を突いている】

図4-aをご覧ください。これは図4-8でお互い9筋の端歩を突き合っていた場合の局面です。このとき、実は後手の龍を取ることができるのです。

図4-aから▲7八銀、△9八竜、▲8七銀打、△9七龍、▲8九桂とすると銀と龍の交換に持ち込むことができます。

【図4-b 後手の龍を捕獲!】

ただ先手は手順に香車を取られている上に、持ち駒をすべて自陣に投入しています。そのため先手が必ずしも良くなる変化ではなく、互角といってよいでしょう。ただし級位者同士の対局では飛車を持っている方が勝ちやすいため、覚えておいて損はない変化です。

まとめ

- 早めに▲5六銀と上がっておく、▲9八香と上がる

- △8五桂の攻めには▲8六角と逃げる

- △6五歩には基本は▲同歩と取る、ただし高美濃囲いまで組めているときは▲同銀で取る

- ▲6四角と走る攻め筋を覚えよう

- 高美濃まで組んでいるときは、▲6六歩の焦点の歩が急所

右四間飛車には、今回の記事では解説できなかった攻め筋がまだまだあります。それらの対策をさらに詳しく知りたい方は、藤倉勇樹先生の「1冊でわかる右四間飛車 その狙いと対策」を読まれることをおすすめします。四間飛車vs右四間飛車の解説がかなり詳しく載っていて、四間飛車党には必須の1冊です。