今回は、初心者が将棋をうまくなるための考え方や、指し方の方針を解説します。ルールを覚えたばかりのうちは何から指していいのかわからないと思いますが、この記事を読めば将棋というゲームの考え方や楽しみ方が少しはわかっていただけると思います。

目次

将棋は玉将を取るゲーム

将棋のルールはいたってシンプルで、相手の玉将を取ったら勝ちとなります。そのため、将棋で勝つためには相手の玉将を取るための手と、自分の玉将を取られないための手を指していくのが勝つためのコツとなります。まずは、相手玉を取るための手、自分の玉を取られないための出というのがどのようなものであるのか見ていきましょう。

- 相手の玉将を取るための手を指す(=攻め)

- 自分の玉将が取られないための手を指す(=守り)

相手玉を攻める

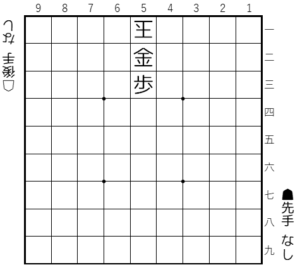

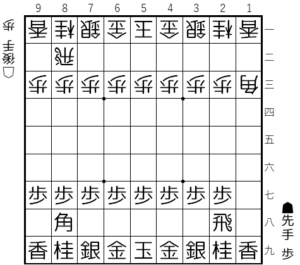

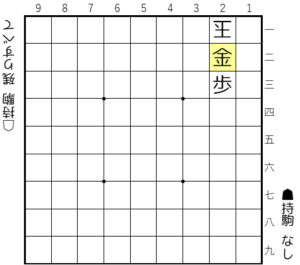

まずは、相手玉を取るための手(=攻める手)について考えていきましょう。将棋において相手玉を取るための手というのは、「詰み」の手ということになります。例えば下の図では、次に相手玉がどんな手を指しても金か歩で取ることができます。

【図1-1 相手玉が詰んでいる例】

ただし、将棋で相手玉をいきなり詰ますような手はありません。そのため、まずは相手玉を詰ませられるように、敵陣に自分の駒を配置していく必要があります。「4枚の攻めは切れない」という格言があり、敵陣の相手玉近くに4枚程度自分の駒があれば、詰みを目指すのに十分な攻め駒があると考えてよいでしょう。

敵陣に攻め駒を4枚配置する方法はいくつかありますが、一番わかりやすいパターンは、まず敵陣に飛車と角を成りこませて龍と馬を作ります。その後敵陣にある桂馬と香車を取って持ち駒にして敵陣に打ち込みます。すると龍、馬、桂、香の4枚で相手玉を攻めることができます。

- まず、飛車や角を敵陣に成りこむ

- 成った龍や馬で、敵陣の桂馬や香車などを取る

- 持駒を敵陣に打って、4枚以上の駒で相手玉を攻める

- 最後は相手玉を詰ませる

自分の玉を守る

次に、自分の玉を取られないようにする手(=守る手)について考えていきます。守りの手は、基本的に攻めの手の反対のことをしていけばよいことになります。つまり、相手の飛車や角が自陣に成りこんでくるのを防いだり、相手に持ち駒を与えるのを阻止したり、自分の玉将の詰みを逃れるような手が守りの手となるわけです。

- 守りの手は、攻めの手と逆のことをする

将棋は序盤、中盤、終盤に分かれる

将棋というゲームは、大きく分けると序盤、中盤、終盤の3つの段階に分かれます。対局開始直後の、お互い駒を取り合うことなく駒を動かしている段階を序盤、駒がぶつかり合いお互いに駒を取り合う段階を中盤、相手の玉将(王将)を取るために王手をかけたり、成駒を作る段階を終盤と呼んでいます。

- 序盤:お互い駒を取らずに陣形を組んでいる段階

- 中盤:駒がぶつかり合って、お互いに取り合う段階

- 終盤:相手の玉将を詰めるための手を指す段階

序盤は飛車や角を活用していく

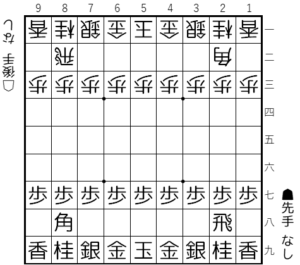

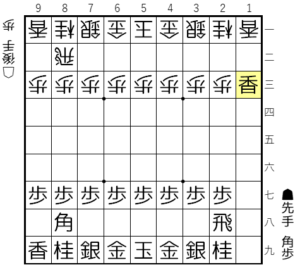

【図2-1 初期配置】

図2-1は、将棋の初期配置の様子ですが、ここから初手はどのような手を指すのが良いでしょう?

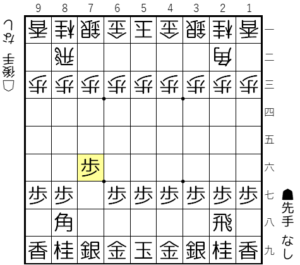

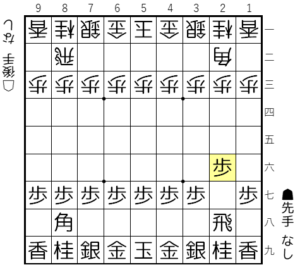

先ほど説明したように、まずは飛車や角を敵陣に成り込むことを狙っていきます。そのため、初手は▲3四歩や▲2六歩のように、角や飛車が動けるように道を開けるような手が良いでしょう。

【図2-2 初手▲3四歩で角を使う】

【図2-3 初手▲2六歩で飛車を使う】

序盤は、さらにここから飛車の前にある歩をどんどんついていき、飛車を敵陣に成るような手を目指していくのが基本的な方針となります。

中盤は駒得を目指す

お互いの駒がぶつかり、駒を取り合うような展開になったら中盤の入り口です。中盤では、駒得を目指しながら飛車を成り込むのを狙っていきます。たとえば以下のような局面を見てみましょう。

【図2-4 お互いに歩を持っている】

この状態では、お互いに歩1枚持っています。ここから数手進めてみます。先手と後手の持ち駒に注目です。

【図2-5 先手は相手の角を取った】

まず先手は香車を前に進めて、相手の角を取りました。さらにもう1手進めてみます。

【図2-6 後手は香車を取った】

後手も香車を前に進め、先手の香車を取り返します。ここでお互いの持ち駒を確認すると、先手は角を持ち駒に増やし、後手は香車を持ち駒に増やしたことになります。

図2-6の局面では、先手の立場で見ると香車を相手に渡した代わりに角を手にしたわけですから、香車と角を交換したと見ることができます。角は、香車に対して動ける範囲が広く強力な駒です。つまり、角は香車と比べて価値の高い駒と言えるのです。図2-4から図2-6の局面にかけて、先手は価値の低い香車を渡し、価値の高い角を得たわけですから、トータルで見ると得をしたと考えることができます。

このようにトータルで見て価値の高い駒を得ることを「駒得(こまどく)」といいます。将棋の中盤で、お互いの駒がぶつかり合ったときは、駒得できるような指し方を心がけましょう。

終盤は相手玉を詰ませる

相手陣に攻め駒を配置出来たらいよいよ終盤になります。序盤~中盤にかけては駒得をしながら指すことが重要でしたが、終盤になると考え方が変わります。例えば以下のような局面を考えてみましょう。

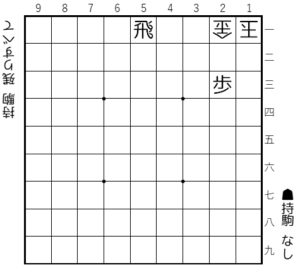

【図2-7 終盤の部分図】

図2-7は終盤の一部分の図だと思ってください。この局面ではどのように指すのが良いでしょう?

【図2-8 飛車を捨ててしまう】

ここでは▲2一飛成と金を取る手が良い手となります。これでは龍を取られてしまい、飛車金交換の駒損のようにも見えますが、さらに数手進めてみます。

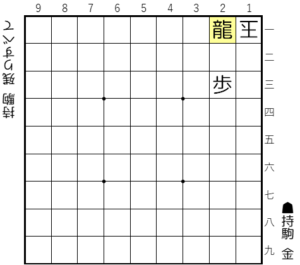

【図2-9 駒損だが詰んでしまう】

△同玉と龍を取られたら、▲2二金と先ほど取った金を打てば、相手玉は詰んでしまいます。この詰みの形は相手玉の頭に金が打たれているので「頭金(あたまきん)」と呼ばれています。

このように、終盤になったら駒の損得よりも、相手玉をいかに早く詰ますかというのを意識して指しましょう。「終盤は駒得よりスピード」が大切です。

また、相手玉を詰ますためには、詰みの形を覚えておくことが大切です。

- 序盤は飛車や角をうまく働かせる

- 中盤は駒得を狙いながら馬や龍を作る

- 終盤は駒得よりも相手玉を詰ますスピード

駒の使い方や特徴を知ろう!

将棋は、8種類の駒があり、それぞれ特徴があります。ここでは玉将と歩兵を除いた6種類の駒をどのように使っていけばよいのか簡単に説明していきます。

攻めに向いている駒と守りに向いている駒

先ほど説明したように、将棋では基本的に攻めの手と守りの手を指していきます。駒には、攻めに向いている駒と守りに向いている駒があり、それぞれうまく使っていくことが重要です。

| 攻めに向いている駒 | 飛車、角行 |

| 守りに向いている駒 | 金将 |

| どちらにも使える駒 | 銀将、桂馬、香車 |

上の表のように、飛車と角は攻めに向いている駒なので、前線に出して使いましょう。一方で金将は守りに向いている駒なので、自分の玉将の近くに置いておくのが一般的です。

攻めと守りのバランスは??

一般的に、「攻めは飛角銀桂」「玉の守りは金銀三枚」と言われています。飛車角に加えて、桂馬と銀を1枚ずつ攻めに使い、金2枚と銀1枚で玉を守るのがよくある陣形です。

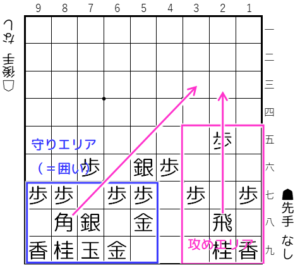

【図3-1 攻めと守りの陣形】

図3-1は居角左美濃と呼ばれる陣形ですが、攻めと守りの配置が綺麗に分かれています。右側に攻め駒が配置されており、飛車、角、銀、桂馬で敵陣を攻めていける格好です。一方で左側は自分の玉を金2枚と銀、さらに桂馬香車でしっかり守っています。

- 駒によって攻めに使いやすい駒と、守りに使いやすい駒がある

- 「攻めは飛角銀桂」「玉の守りは金銀3枚」

まとめ

- 相手玉を取るための手と、自分の玉が取られない手を指す

- 序盤、中盤、終盤にかけて指し手の方針が変わる

- 攻めに使いやすい駒と守りに使いやすい駒がある

親子で最近、将棋を始めました。

とてもわかりやすい解説で、大変勉強になりました。

どうもありがとうございます!!!