将棋の終盤戦って何を考えて指せばよいのでしょうか?将棋は相手の玉将を取るゲームなので、とりあえず王手をかけれる局面だったら王手をかけてしまう指し方の人もいるでしょう。

しかし、実際にはとりあえず王手をかけていれば勝てるほど将棋は甘いゲームではありません。今回は将棋初心者のため、「王手」「詰み」「詰めろ」「必至」という4つのキーワードに着目しながら相手玉を捕まえる基本を勉強していきましょう。

目次

王手と詰みって?

王手は次に相手の王将をとれる状態

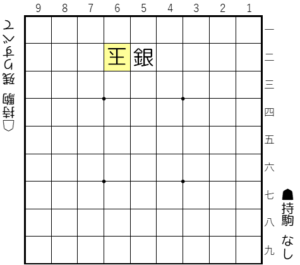

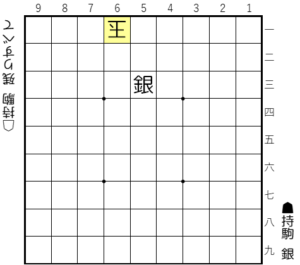

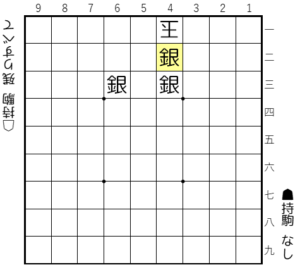

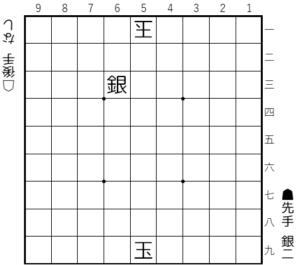

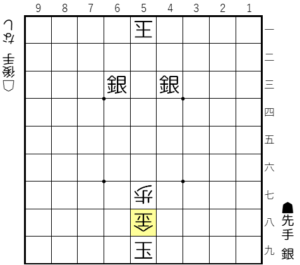

図1-1のような局面を考えてみましょう。なお、次は後手の番とします。もしここで後手が何もしなければ、先手は次に玉をとれる状態です。このような状態もしくは手を「王手」といいます。

【図1-1 王手の例】

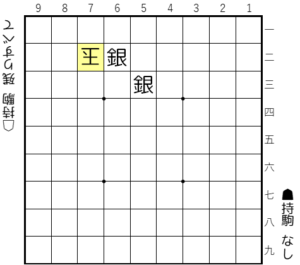

王手がかけられているときは、放置すれば負けとなってしまうので何かしらの対処(=受け)が必要です。例えば図1-1の局面では後手は△6二玉や△5二玉などと受けて玉が取られるのを回避する必要があるわけです。

【図1-2 玉を逃がして王手を回避】

詰みって何だろう

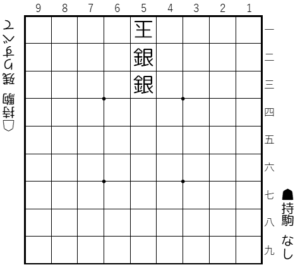

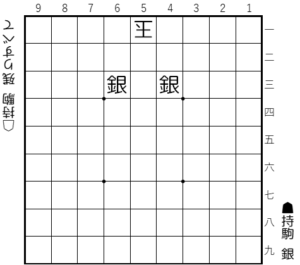

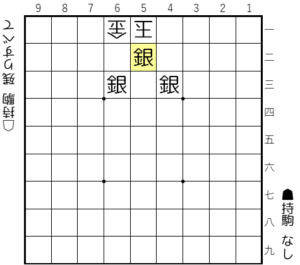

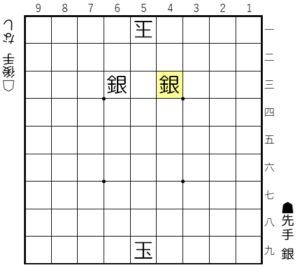

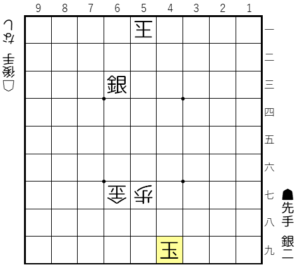

次に図2-1の局面を考えてみましょう。なお、次は後手の番とします。今度も後手玉には王手がかかっています。

【図2-1 詰み】

図2-1では後手はどのような受けを指せばよいでしょう?実は、この局面では、後手がどのような手を指しても次に玉が取られてしまいます。このように、次にどのような手を指しても玉が取られてしまう状態を「詰み」といいます。図2-1では後手玉が詰んでいたのです。

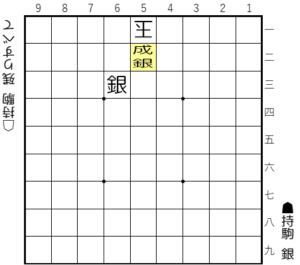

【図2-2 △6二玉としても今度は取られる】

詰めろと必死って?どんな違いは?

詰めろは「1手スキ」とも、あと1手で詰む形

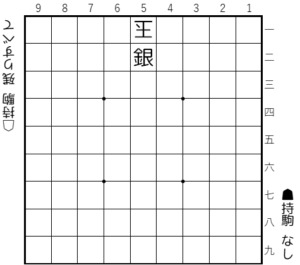

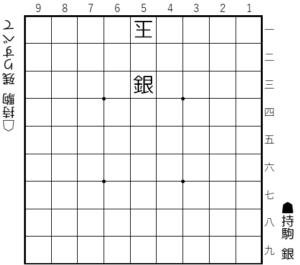

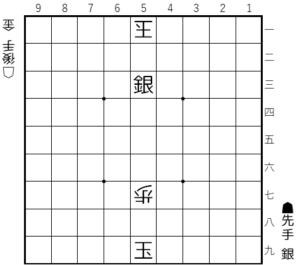

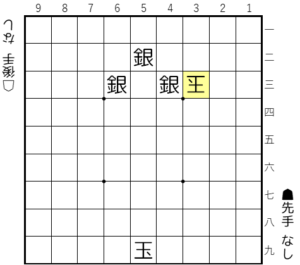

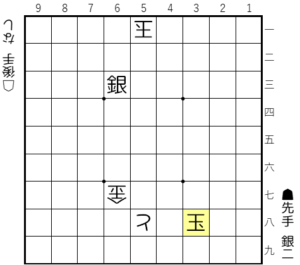

ここからは、王手のかかっていない形を考えていきます。まずは図3-1の局面を考えてみましょう。なお、次は後手の番とします。

【図3-1 王手はかかっていない】

この状態では王手はかかっていませんが、次に図3-2にように▲5二銀と指せば、相手玉が詰んでしまいます。このように今は王手はかかっていないが、次に詰みがあるという状態を「詰めろ」もしくは「1手スキ」といいます。

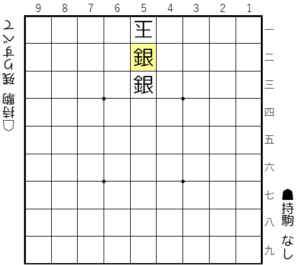

【図3-2 ▲5二銀とすれば詰んでしまう】

図3-1では、後手玉に詰めろがかかっているため、なにか受けを指さないと次に負けてしまいます。例えば図3-1からは、△6一玉などと受ければ、次の詰みはなくなります。

【図3-3 △6一玉と受ける】

次に▲6二銀打と王手をしても△7二玉で先手の攻めがなくなります。

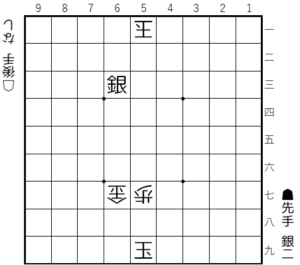

【図3-4 先手の攻めが切れる】

必至は次の詰みが避けられない形

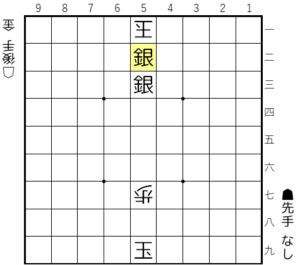

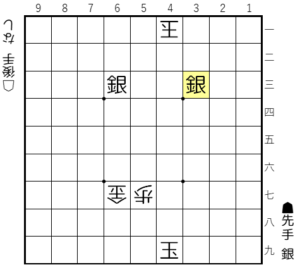

次は図4-1の局面を考えます。なお、次は後手の番とします。この局面でも、後手玉には詰めろがかかっており、例えば次に▲5二銀右成とすれば後手玉は詰んでしまいます。

【図4-1 詰めろがかかっている】

【図4-2 ▲5二銀右成とすれば詰み】

後手は、次の詰みを避けるためになにか受けなければならないのですが、実は図4-1の局面から後手がどのような受けを指しても次に詰んでしまいます。このように、王手はかかっていないが次に絶対詰む形を「必至」といいます。

では図4-1から後手の受けをいくつか見て、本当に詰んでしまうのか確認してみましょう。まずは△4一玉と逃げた場合ですが、このときは▲4二銀打として詰んでしまいます(図4-3)。

【図4-3 玉を逃がしたら頭に銀打ち】

次に△6一金などと駒を打って受けてきた場合ですが、このときは▲5二銀打とすれば駒の数で勝っているため、△同金、▲同金右成などと進んで詰みです。

【図4-4 駒の数で勝ち】

終盤の基本的な考え方

ここからは、「王手」「詰み」「詰めろ」「必至」といった考え方を、実戦でどのように応用していくのか見ていきます。

詰みがあるときは詰めてしまえば勝利!

まずは図5-1の局面を考えてみましょう。先手が勝つためにはどのような手を指せばよいでしょうか?なお、次は先手番とします。

【図5-1 先手はどう指せばよい?】

この局面は、▲5二銀とすれば後手玉が詰んでしまうので勝ちとなります。当たり前ですが、詰みがあるときは詰ませてしまえば勝ちになります。

【図5-2 詰ませれば勝ち】

王手は追う手!?必至をかけるのが勝利です

では次に図6-1の局面を考えましょう。次は先手番です。

【図6-2 先手はどう指せばよい?】

ここは▲4三銀と指すのが正解です。これは先ほど出てきた必至の形で、後手が次にどのように受けても詰みになります。

【図6-2 必至をかけて勝利】

このように、必至があるときは基本的に必至をかければ勝ちとなります。逆に、図6-1から▲5二銀打などと王手をかけてしまうと、相手玉に逃げるスキを与えてしまいます。△4二玉、▲4三銀打、△3三玉と逃げられるともう捕まりません。

【図6-3 王手すると逃げられる】

このように、寄せがないのに無理に王手をかけるとただただ相手玉を逃がすだけになってしまいます。

自玉の安全度を見ながら攻めよう

最後に図7-1の局面を考えてみましょう。次は先手番とします。

【図7-1先手はどう指せばよい?】

この局面では、▲4三銀と打てば先ほどと同じように必至がかかります。しかし今度は△5八金とされるとこちらの玉が詰んでしまい負けとなります。図7-1ではこちらの玉に詰めろがかかっていたわけです。このように、自玉に詰めろがかかっている場合は、受けなければなりません。

【図7-2 詰まされて負け】

図7-1からは一回▲4九玉などとして受ける必要があります。こうすれば、後手からの攻めはなくなります。例えば△5八歩成などと攻めても▲3八玉と逃げれば何も問題ありません。まさに王手は追う手という状態になるわけです。

【図7-3 一回受ける必要がある】

【図7-4 後手の攻めから逃げ切る】

図7-3からは後手は攻めても寄せきれないため受ける必要があります。しかし△4一玉などと逃げても、▲3三銀と打てば必至になります。後手は持ち駒がないため受けがないのです。

【図7-5 これで必至】

このように将棋の終盤では、相手玉の状態だけではなく、自玉の安全度も見ながら攻めていく必要があるのです。

まとめ

- 王手 :次に玉を取れる

- 詰み :王手の一種、次に相手が何を指しても玉が取れる

- 詰めろ:次に詰みがある

- 必至 :詰めろの一種、次に相手が何を指しても詰みがある

- 詰みがあるときは詰ませれば勝ち

- 必至をかければ基本的には勝ち

- 自玉に詰めろがかかっていないかチェック