将棋初心者の方にとって、終盤戦をしっかり勝ち切るのは非常に難しいことです。簡単な1手詰めや3手詰めでも、実戦になると見逃してしまうことはよくあると思います。

「金はトドメに残せ」というのは、将棋の格言の一つで、金を相手玉を詰ませるトドメのコマに使うとよいという意味です。

目次

参考棋書:「将棋・詰みの基本手筋」

頭金は一番基本的な詰みの形!

まずは基本の詰めあがり図をチェック

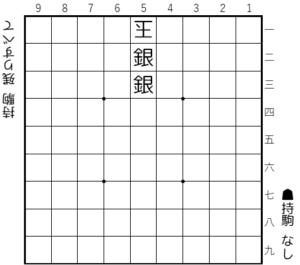

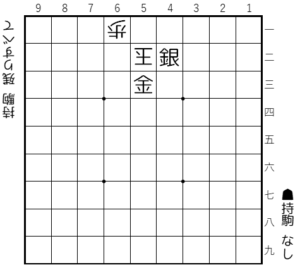

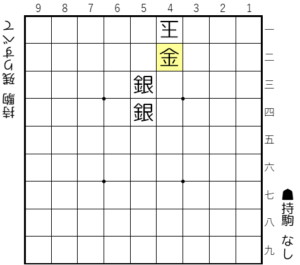

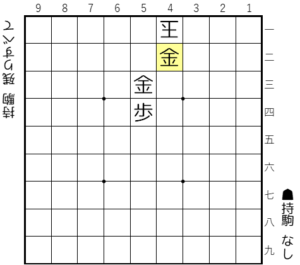

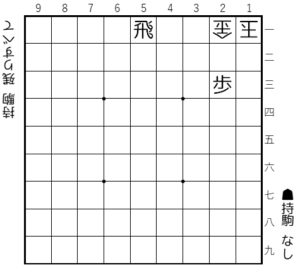

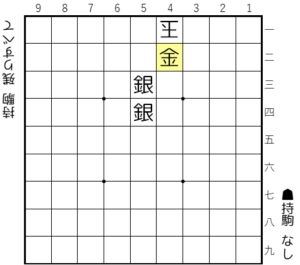

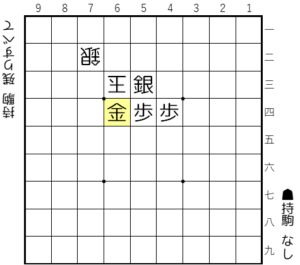

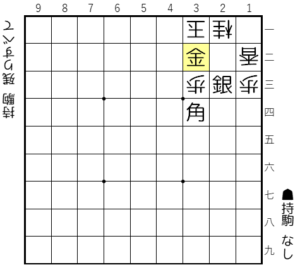

図1-1は、頭金の基本形となります。金と歩の2枚だけの駒で相手玉が詰んでしまっているのがわかりますか?このように、金を使って詰ませるのは実戦でもよく出てくる形です。

【図1-1 頭金の基本】

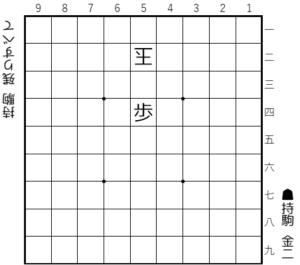

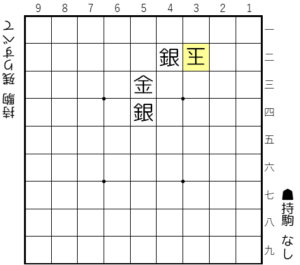

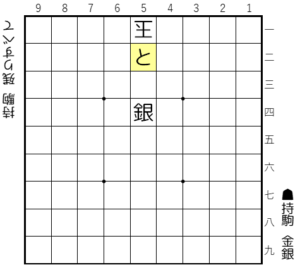

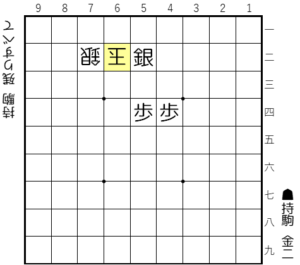

図1-1で、もしも5二の金が銀だった場合は詰みにはなりません。金と銀は動きが似ている駒ですが、こういった違いがあることに注意しましょう。

【図1-2 頭銀では△6二玉と逃げられる】

頭金に似ている詰みの形も一緒に覚えよう

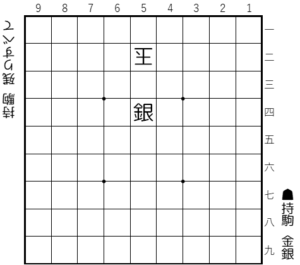

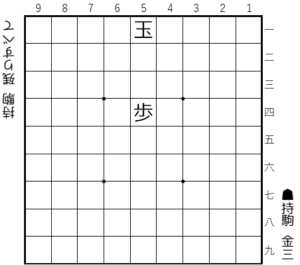

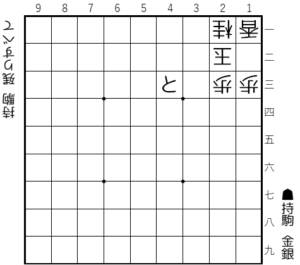

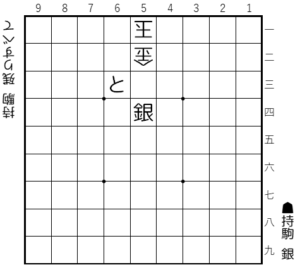

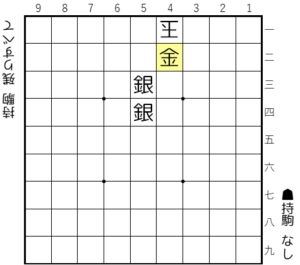

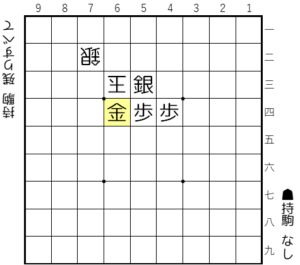

図1-3は頭金の形ではありませんが、よく似た形なので一緒に覚えましょう。銀が縦に2枚並んだ形も詰みとなります。

【図1-3 銀で詰ます形】

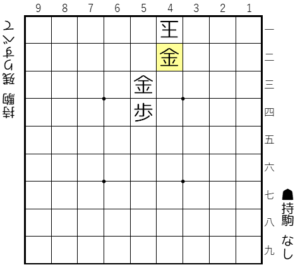

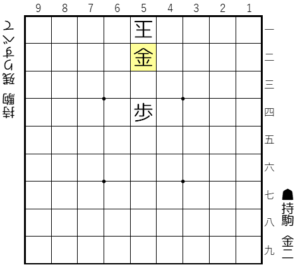

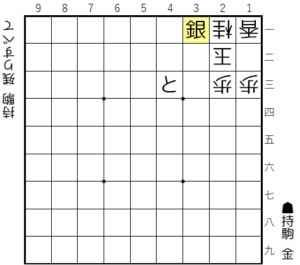

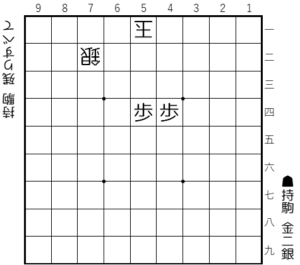

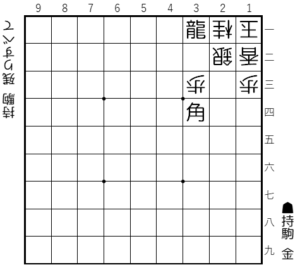

また金と銀を組み合わせた図1-4のような詰みの形も実戦では頻出です。

【図1-4 金銀2枚で詰ます】

実戦でよく現れる頭金の詰み筋

連続の頭金で相手玉を下段に落とす

まずは図2-1の詰将棋を解いてみましょう。

【図2-1 2枚の金で詰ませよう】

これは▲5三金、△4一玉、▲4二金として詰みです。

【図2-2 2連続の頭金で詰み】

金はトドメに残すのが基本

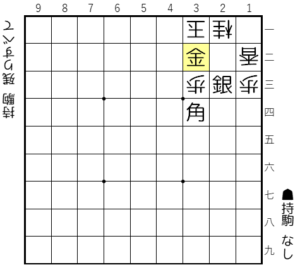

図3-1の詰将棋を解いてみましょう。

【図3-1 金と銀、どちらから使う?】

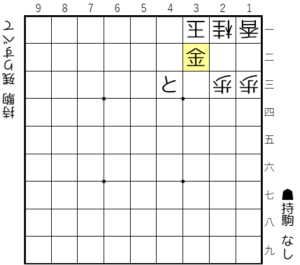

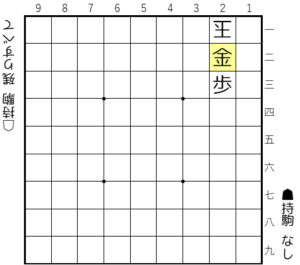

答えは▲5三銀、△4一玉、▲4二金となります。

【図3-2 金をトドメに残す】

金を最後に残すのがポイントで、銀を残してしまうと図3-3のように逃げられてしまいます。

【図3-3 銀を残すと逃げられる】

一度上に引っ張ってから頭金で詰ます

図4-1の詰将棋を解いてみましょう。

【図4-1 金3枚で詰ませる】

まずは▲5二金と捨てるのがポイントです。

【図4-2 まずは金を捨てる】

後手はこれに△同玉と取るよりありませんが、ここから▲5三金、△4一玉、▲4二金で詰みです。

【図4-3 連続の頭金で詰み】

捨て駒で頭金の形に誘導

図5-1の詰将棋を解いてみましょう。

【図5-1 金と銀どちらから打つ?】

初手は▲3一銀と王手するのが正解です。

【図5-2 銀を捨ててしまう】

相手玉は△1二玉とすれば▲2二金で詰んでしまうので、△同玉としますが、結局▲3二金の頭金で詰んでしまいます。

【図5-3 結局頭金で詰み】

金を補充しながら詰ます

図6-1の詰将棋を解いてみましょう。

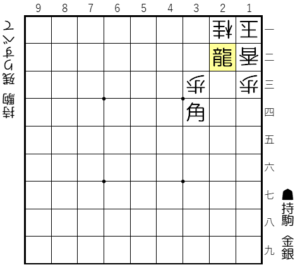

【図6-1 持ち駒がないが…】

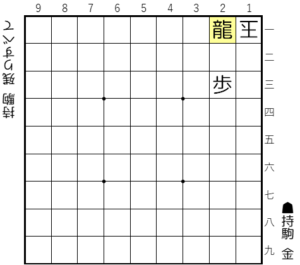

初手は▲2一飛成と金を取るのが正解です。

【図6-2 飛車を切って金を取る】

後手はこれに対して△同玉とするよりありませんが、▲2二金と頭金で詰みとなります。

【図6-3 やっぱり最後は頭金で詰み】

復習問題で詰みのパターンをマスター!

問題1:いろいろな手筋の組み合わせ

【問題1】

▲5二と、△同玉、▲5三銀、△4一玉、▲4二金まで5手詰み

【解答図は▲4二金まで】

この問題は、金を補充する手筋、連続の頭金で詰ませる手筋、金をトドメに残す手筋を組み合わせます。

初手は▲5二ととして金を補充します。

【途中図は▲5二とまで】

最後は2枚の金銀で詰ませます。

【解答図は▲4二金まで】

問題2:金銀を打つ順番は?

【問題2】

▲5二金、△同玉、▲5三銀、△6三玉、▲6四金まで5手詰み

【解答図は▲6四金まで】

まず初手は▲5二金から入ります。ここで▲5二銀としてしまうと△6二玉と逃げられて続きません。

【失敗図は△6二玉まで】

▲5二金に△同玉と取らせたら次は▲5三銀と銀を打ちます。一見△6三玉と逃げられると詰みがないようですが、▲6四金がぴったりです。

【解答図は▲6四金まで】

問題3:穴熊を詰ませよう!

【問題3】

▲2二龍、△同玉、▲2三銀、△3一玉、▲3二金として5手詰み

【解答図は▲3二金まで】

初手に王手するためには▲2二龍とするしかありません。

【途中図は▲2二龍まで】

相手玉は△同玉と応じますが、そこからは金をトドメに残して▲2三銀、△3一玉、▲3二金と打っていけば詰みとなります。

【解答図は▲2三金まで】

まとめ

- 連続の頭金

- 金はトドメに残す

- 上に引っ張り上げてから頭金

- 捨て駒で頭金の形に誘導

- 金を補充してから頭金

頭金をはじめとした詰みの形やパターンを知っておくことは、終盤力強化の近道です。北浜健介先生の「将棋・詰みの基本手筋」は、実戦形式で詰みの形を覚えられる詰将棋の問題集で、初心者にもわかりやすい解説されている良書です。終盤力の基本をしっかり学びたい方は是非読んでみてください。