四間飛車は、将棋初心者の方にオススメの戦法です。指し方や方針がわかりやすいうえに、将棋の基本的な考え方を効率よく生べる戦法です。

特に将棋のルールと指し方が分かってきたばかりの初心者の方は、これを覚えるだけで一気に実力が上がりますよ!

目次

参考棋書:四間飛車を指しこなす本

YouTubeの動画で学ぶ、四間飛車

四間飛車って?振り飛車って?

居飛車と振り飛車

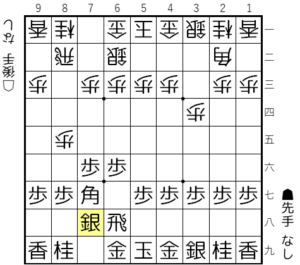

将棋の戦法は、大きく分けると「居飛車」と「振り飛車」の2種類になります。これら居飛車と振り飛車の違いは、飛車を左に動かすかどうかです。下の図は居飛車の例と振り飛車の例となります。

【図1-1 居飛車の例、居角左美濃】

【図1-2 振り飛車の例、向かい飛車】

上の2つの図は、ちょうど飛車の位置と玉の位置が左右反転したような形になっていますね。居飛車とは、飛車を最初の位置から動かさずに活用していく戦法で、振り飛車は飛車を左側に動かしてから活用していく戦法となります。また飛車を左に動かす手を「飛車を振る」と呼んだりします。

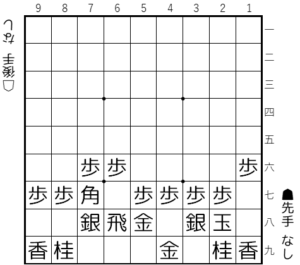

四間飛車は振り飛車の一種

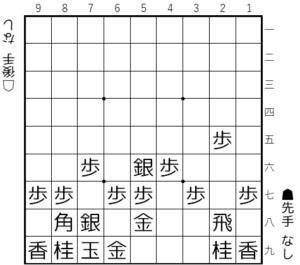

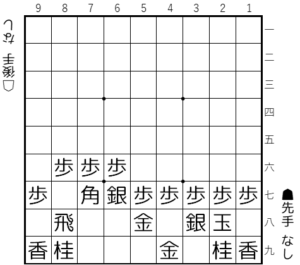

四間飛車の基本の形は図1-3のようになります。飛車の位置が左から数えて4マス目にありますね。このように4マス目の位置に飛車を振る戦法を「四間飛車」と呼びます。四間飛車は振り飛車の最も基本的な戦法で、初心者にもオススメです。

【図1-3 四間飛車の基本形】

強くなる!四間飛車の基本的な指し方

まずは角道を開けてから飛車を振る

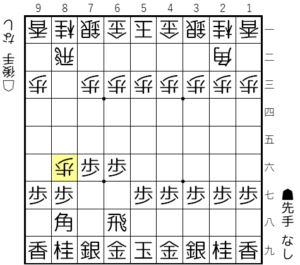

【図2-1 まずは角道を開ける】

四間飛車では、最初は角道を開けるのが一般的な駒組みです。どうせ四間飛車にするならいきなり▲6八飛としてもあまり変わりませんが、相手になるべく作戦を悟られないように▲6八飛は保留しているという意味もあります。

【図2-2 飛車を振って四間飛車に】

ここで▲6八飛として飛車を振りました。これで四間飛車の形になります。

相手が飛車先を伸ばしてきたら角で受ける

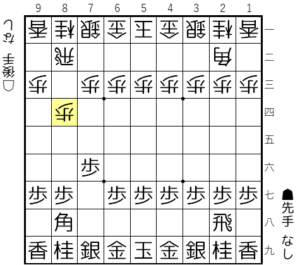

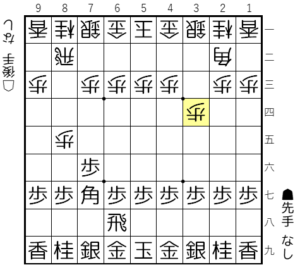

【図2-3 後手は飛車先の歩を伸ばす】

後手は△8五歩として飛車を使おうとしてきました。このように飛車の前にある歩を前進させる手を「飛車先の歩を伸ばす」と呼びます。相手が飛車先の歩を伸ばしてきたとき、四間飛車から必ず指さなければならない手があります。

【図2-4 角で守る】

相手が飛車先の歩を伸ばして来たら▲7七角とするのが四間飛車の定跡です。これで相手の飛車の働きを封じることができます。

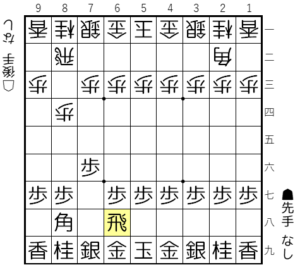

【図2-4' 飛車を使って攻めてくる】

図2-3から、▲7七角に代わり、▲6六歩と指した場合を考えてみましょう。すると後手はすかさず△8六歩と指してきます。実はこの時点で、先手が大きく劣勢になっているのです。

【図2-4'' 後手が龍を作るのを防げない】

図2-4'から▲同歩、△同飛と進むと、後手が次に飛車を成って龍を作るのが防げなくなります。これで後手が優勢になってしまうのです。

しかし、もしも図2-4''で自分の角が7七の位置にいたらどうでしょう?相手の飛車を取れてしまいます。これが▲7七角として相手の飛車の働きを封じるということの意味だったのです。

角交換は拒否する

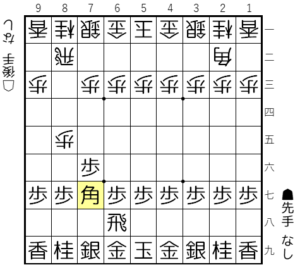

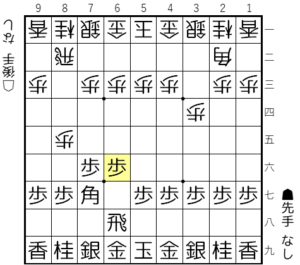

【図2-5 相手が角道を開けてきたら?】

後手は、飛車で攻め込んでいく手はとりあえず諦めて、今度は角を活用しようと角道を開けてきました。ここでも四間飛車は忘れてはならない手があります。

【図2-6 角交換を拒否】

相手が角道を開けてきたら▲6六歩とするのが定跡です。これはこちらの角道をふさぐ手になります。

【図2-6' 角交換になる】

もし図2-5から▲6六歩とせず、▲4八玉などとしたら、すかさず△7七角成として角を取られてしまいます。これに対しては▲同桂として角交換になるのですが、後手からさらに追撃があります。

【図2-6'' 後手の飛車が止められない】

△8六歩として飛車を活用されると、これを止める手がなくなります。四間飛車側は7七に角を置くことで後手からの飛車の攻めを守っているので、角交換されてはいけないのです。

四間飛車の基本形が完成!

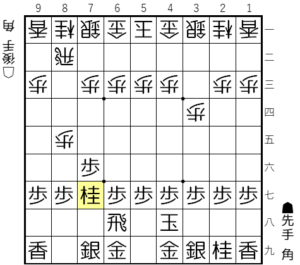

【図2-7 銀を上がって基本形に】

先手は▲7八銀と銀を上げれば四間飛車の基本形が完成します。

囲いを作ってみよう!基本の美濃囲い!

【図3-1 美濃囲い】

図3-1は、四間飛車での基本の囲いとなる「美濃囲い」です。少ない手数で囲うことができ、横からの攻めに強いのが特長です。

次回の記事はこちら

まとめ

- 相手が飛車先の歩を伸ばして来たら▲7七角とする

- 角交換は拒否する

次回の記事はこちら