四間飛車は基本的に相手の攻めを受け流してカウンターを狙うような戦法です。そのため棒銀のようにガンガン急戦で攻めてくる相手とは案外戦いやすいものです。しかし、居飛車側が穴熊や左美濃といった堅い囲いで持久戦を目指してくると、指し手の方針がわかりにくくなってしまうことがあります。

そこで今回は、四間飛車vs居飛車穴熊を題材に、四間飛車側から攻めていく筋を紹介したいと思います。

目次

参考棋書:四間飛車を指しこなす本(2)

四間飛車vs居飛車穴熊の基本形

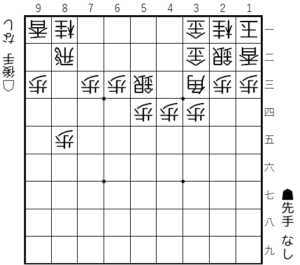

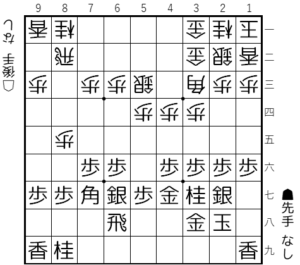

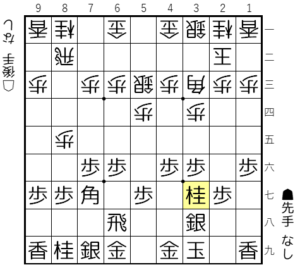

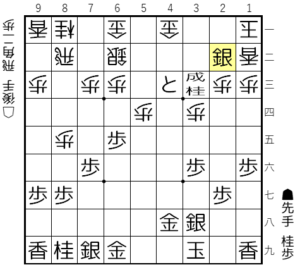

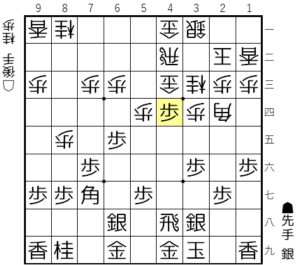

【図1-1 居飛車穴熊の基本形】

図1-1は居飛車穴熊の基本の駒組みです。玉の周りに金銀を固めた非常に堅い囲いです。特に級位者同士の対局では、ここまで組まれてしまうと攻め手がわからないという方もいらっしゃると思います。

【図1-2 順当に駒組みを進める】

居飛車穴熊相手に、四間飛車も順当に駒組みを進め、囲いを固めた場合、図1-2のようになります。図1-2も一局の将棋ですが、級位者同士の対局では銀冠の厚みをうまく活かせず、穴熊の堅さが勝ってしまう展開が多いのではないでしょうか。今回は、居飛車穴熊相手に四間飛車から速攻を仕掛け、穴熊に組ませない戦い方を見ていきます。

序盤の駒組み、3九玉で待機

美濃囲いの組み方のポイント

【図2-1 先手は美濃囲いを目指す】

まずは初手から四間飛車vs居飛車の指し手です。先手はノーマル四間飛車で、いたって普通の駒組みをしており、後手も特に変わった手は指していません。先手はここから美濃囲いを目指しますが、どうやって囲いのが良いでしょう?

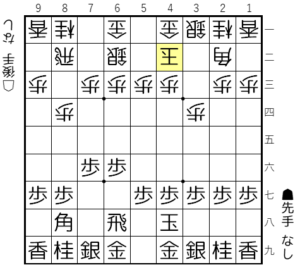

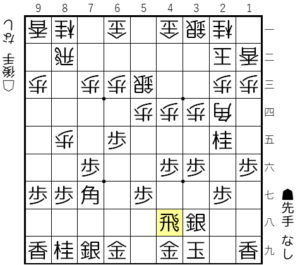

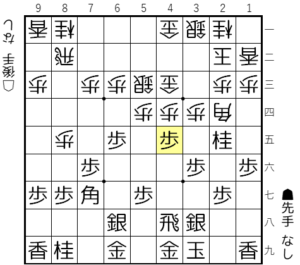

【図2-2 玉は3九で待機する】

先に▲3八銀としてから、▲3九玉と囲いに入る指し方がオススメです。もしここから後手が棒銀などの急戦で来るなら▲2八玉と囲いの奥に入って戦い、居飛車穴熊を選択してくるならこのまま速攻を仕掛けます。

端歩を突いて様子を見る

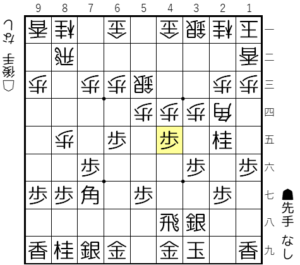

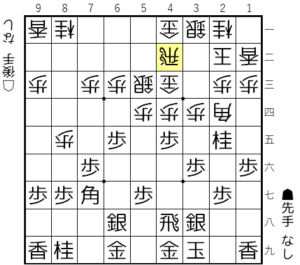

【図2-3 後手は穴熊の可能性がある】

先手はここで▲1六歩として早めに端歩を突きます。これは相手に穴熊かどうかを聞く手で、もし後手が△1四歩と端歩を受けてきたら急戦の可能性が高く、放置して別の手を指して来たら穴熊の可能性が高くなります。

桂馬を早めに跳ねる

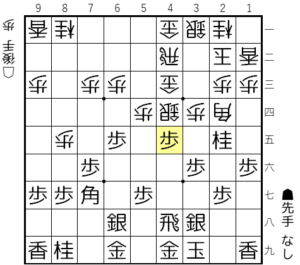

【図2-4 右桂を早めに跳ねる】

先手は▲4六歩~▲3六歩としてから▲3七桂と桂馬を跳ねます。これは次に▲4五桂として角銀両取りを見せながら、将来的に▲2五桂として攻めていく手を見せています。

後手の作戦が居飛車穴熊で確定

【図2-5 後手の作戦が確定】

後手は▲4五桂と跳ねられるのを防ぐため△4四歩としてきました。後手の角道が閉じたのを見て、こちらは▲6五歩と角道を開けます。さらに後手はここから△1二香と上がり、穴熊であることが確定しました。

角のラインと桂馬で攻める

相手の角を退かす

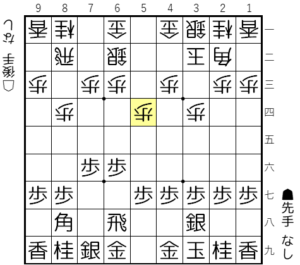

【図3-1 角に働きかける】

まずは△1二香を見て相手が穴熊であることが分かったタイミングで、▲2五桂として相手の角に働きかけます。この角が動いてくれれば、相手玉がこちらの角のラインに入るため、▲4五歩と突いていく手が厳しくなります。

飛車を4筋に回る

【図3-2 4筋に攻めを集中させる】

後手が△2四角と逃げたら、すぐには▲4五歩と突かず、一旦▲4八飛として力をためます。これは飛車を攻撃に使うと同時に、▲4五歩、△5七角成と進んだ時に王手になるのを避ける意味もあります。

相手が穴熊を目指した場合

相手が穴熊を目指したら迷わず▲4五歩

【図4-1 △2二銀の前に攻める】

後手が△1一玉と穴熊を目指したら、迷わず▲4五歩と攻めましょう。次に後手に△2二銀とされてしまうと、角のラインでの攻めが通用しなくなります。後手はこれに対して△同歩とは取れないため、お互いに攻め合います。

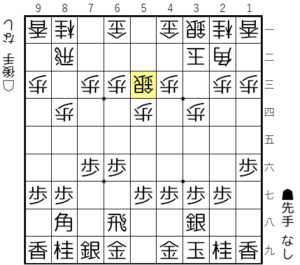

【図4-2 次の▲4三歩成が厳しい】

後手は△5七角成としてから飛車を取って攻め合いますが、図4-2の先手の陣形は安定しており、有効な飛車打ちの隙がありません。一方で後手陣は次の▲4三歩成が王手銀取りとなるため、厳しい局面です。

後手は受け間違えると即詰み

【図4-3 ここから即詰みがある】

後手は△2二銀として受けてきましたが、▲4三歩成に対して△6二銀と逃げる手が悪手でした。ここから後手玉を一気に詰める手順があります。

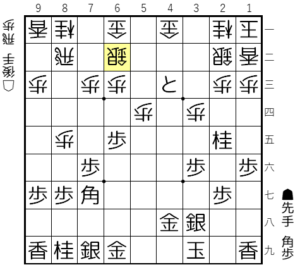

【図4-4 7手詰めで先手勝ち】

▲2二角成から詰んでしまいました。後手は△6二銀として飛車の横利きを止めてしまったのが悪手でした。

相手が穴熊をあきらめた場合

▲6八銀として5筋をまもる

【図5-1 あらかじめ△5七角成を受ける】

図3-2 に戻り、今度は後手は△5二金として4筋の守りをかためようとしてきます。先手はこうなるとすぐに攻めるのではなく、▲6七銀としてあらかじめ△5七角成を受けておくのが良いでしょう。

やはり▲4五歩から攻める

【図5-2 やはり▲4五歩から攻める】

後手は△4三金と守ってきましたが、やはり▲4五歩から攻めていきます。後手はもちろんこれに対して△同歩とは取れません。先手はここから場合によっては▲4四歩、△同銀、▲同飛、△同金、▲同角という攻めも考えられます。

後手はさらに4筋に駒を足す

【図5-3 後手も飛車を4筋に回る】

後手も飛車を4筋に回り、何とか受けてきます。しかしこれでは先手の攻めは止まりません。さらに数手進めてみましょう。

ガジガジ攻めて先手勝勢

【図5-4 ガジガジ攻める】

先手は4筋をガジガジ攻めていきます。図5-4の局面では、後手の銀が5三などに逃げると、玉が角に素抜かれてしまいます。そのため3三か5五しか逃げ場がないのですが、△5五銀ならば▲5六歩として銀の逃げ道がなくなります。

【図5-5 4筋を集中的に攻める】

図5-4からは指し手が多いですが、一例を示します。基本的には4筋を集中的に攻めていけば、後手はどんどん崩れていく形になっています。

まとめ

- 相手に穴熊に組ませない指し方をする

- 早めに右桂を跳ねておく

- △1二香のタイミングで▲2五桂と攻める

- ▲4八飛と回って4筋から攻めていく

四間飛車でのイビアナ対策には、藤井猛先生の「四間飛車を指しこなす本(2)」がおすすめです。本記事では紹介できなかった変化や手筋もたくさん載っています。