将棋初心者の方によく勧められる戦法の一つに四間飛車がありますね。駒組みもわかりやすく勝ちやすい戦法ので、採用されている方も多いとのではないでしょうか。そんな振り飛車党の初心者の方がぶつかる壁のひとつが、相手も振り飛車にしたときの指し手がわからないことだと思います。級位者向けの振り飛車の本を買っても、居飛車と戦う対抗形ばかりで相振り飛車って載っていないことが多いんですよね。

特に振り飛車の中でも攻撃的な中飛車は、苦手意識のある方が多い戦法です。少し受け間違えると5筋からの集中砲火で序盤早々自陣が崩壊してしまいます。そこで今回は振り飛車党の方に向けて、相振り飛車での中飛車対策を紹介します。

目次

参考棋書:石田流を指しこなす本【相振り飛車編】

YouTubeの動画で学ぶ右四間飛車左美濃

序盤は飛車を振る前に銀を上げる

△5四歩を見たら中飛車を意識しよう

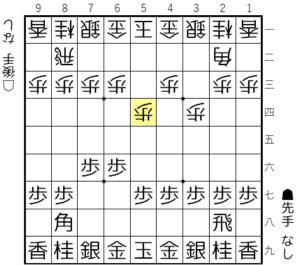

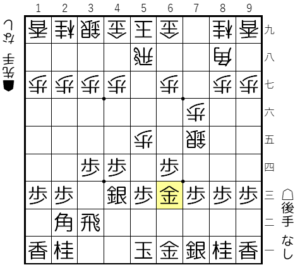

【図1-1 △5四歩として5筋に手を付ける】

後手の△5四歩は中飛車を見せる手ですが、このまま居飛車で対抗形に組むこともできる手です。今回の記事では三間飛車での中飛車対策を紹介するため、後手はこれからもちろん中飛車に振ってきます。しかし実戦ではまだ後手の戦法がはっきりしない以上、先手も飛車を振るのは保留したいです。

銀を早めに上げる

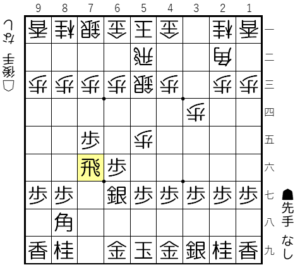

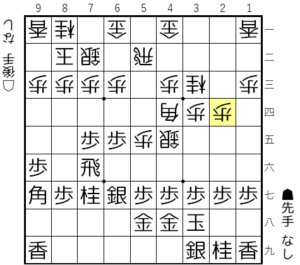

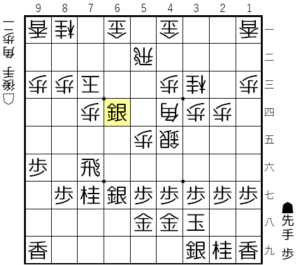

【図1-2 銀をはやめに上げる】

先手は▲7八銀と上がっておいたのに対し、後手は中飛車に振ってきました。後手の作戦がハッキリしたところで先手も飛車を振りたいのですが、その前に指しておくべき手があります。

銀で5筋を守り、歩の交換を拒否

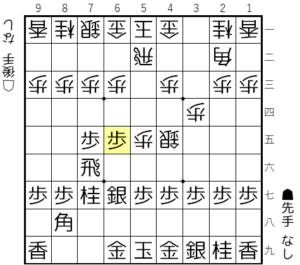

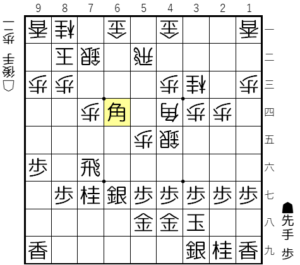

【図1-3 三間飛車 vs 中飛車の基本図】

5筋をしっかり守っていくことで、乱戦に持ち込まれないようにしています。相手の攻めをしっかり受けてから三間飛車に振ることで、三間飛車vs中飛車の基本図となります。いよいよここから本格的な戦いを見ていきます。

中飛車側が中央棒銀で速攻を仕掛ける

中飛車側が銀を中央に進めてきたら

【図2-1 後手は早めに攻めの形を作る】

中飛車側は囲いも後回しに攻めの形を作ってきます。先手は早めに受けの形を作りたいところですが、まずは▲7五歩と上がっておきます(もし石田流を指される方で、三手目に▲7五歩と指すという人はこの局面から合流できます)。

浮き飛車の形を作る

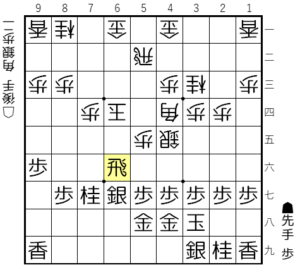

【図2-2 浮き飛車にする】

▲7五歩と早めについたのは浮き飛車に構えるためでした。急いで浮き飛車に構えた理由は、ここから数手進めるとわかります。

飛車の横効きで5筋を受ける

【図2-3 飛車の横効きを通す】

▲6五歩と飛車の横効きを通せば、後手からの速い攻めがなくなります。これが急いで浮き飛車に構えた理由でした。また▲6五歩の前に桂馬を跳ねておくのもポイントで、角交換からの乱戦を防いでいます。

ここからゆっくり囲いに手を付けていきます。

【図a-1 囲いに手を付ける】

ここまでは三間飛車が先手で中飛車が後手の変化を見ています。しかし中飛車が先手だった場合には図2-3のように飛車の横効きで受けるには1手足りません。そのため無理に浮き飛車で受けるのではなくしっかり囲いに手を付けていく方がよいでしょう。

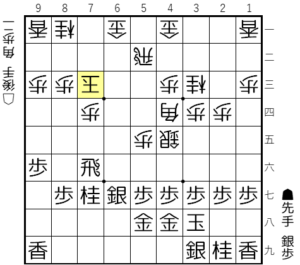

【図a-2 金を盛り上げていく】

例えば図a-1のように、飛車先の歩を伸ばすのを保留して、早めに金を上がっておきます(図は先手と後手を反転しています)。

図a-1から中飛車側が▲6六銀と進出してきたら、△6四歩~△6三金と中央を盛り上げていきます。

【図a-3 銀を追い払ってよし】

中飛車側はここから▲9六歩~▲9七角と端角にして攻めていく手順もありますが、はやめに△7四歩と銀を追い払っておけば問題なしです。図a-3から後手は右矢倉に組んでいけば、自然と優勢になっていくでしょう。

駒組みを完成させる

お互いに囲う、先手は金無双に

【図3-1 金無双に組む】

お互いに早い攻めがないので囲いを組んでいきます。中飛車側は美濃囲いに、三間飛車側は金無双に組みました。

お互いに攻めの形を作る、先手は石田流に

【図3-2 先手は石田流の形に】

囲いが完成にしたので、今度はお互いに攻めの形を作ります。後手は5筋からの攻めが厳しいとみて、向かい飛車に振りなおそうとしています。一方で先手は石田流の駒組みにしていきます。

ここまでで駒組みは終わり、いよいよ三間飛車の攻め筋を見ていきます。

石田流の攻め

歩の突き捨てから入る

【図4-1 ▲6四歩と突き捨てる】

先手は攻めの前にまず▲6四歩と突き捨てます。ここからの攻め筋は相振り飛車で美濃囲いを崩すときによく出てくる筋なので、よく覚えておきましょう。

王手で角が飛び出す

【図4-2 王手しながら歩を取る】

6四に角を飛び出せば、王手となります。後手の受けは△7三銀か△7三桂などが考えられますが、△7三桂の場合は▲7四飛と走れます。

角を切って攻めを続ける

【図4-3 角を切ってしまう】

後手は△7三銀と合駒したところで、なんと先手は同角成と角を切ってしまいます。ここで△同桂と角を取ってきたなら一旦▲7四飛と走り、次に飛車を引いて▲7四歩と打つのを狙います。△同玉と角を取られた場合は手がないように思えますが、ここで妙手があります。

銀を捨てて優勢に

【図4-4 銀も捨ててしまう】

さらに▲6四銀と取った銀をすぐに使ってしまいます。一見タダで取られてしまうようですが、次に狙いの1手があります。

合駒の効かない飛車での王手

【図4-5 飛車で王手すれば合駒が効かない】

飛車で王手すれば、後手は合駒が効きません(6五の地点には桂馬が効いているため、合駒しても同飛と取られてしまいます)。

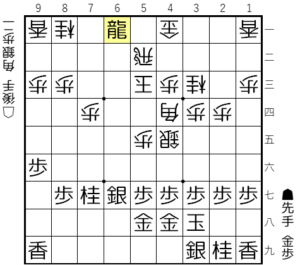

【図4-6 金をとりながら龍をつくる】

相手玉が逃げたところで▲6一飛成と金を取れば先手が勝勢です。駒割も角金交換で、次に金取りと桂取りが残っているうえ、▲6五桂と王手して攻めていく手も残っています。

まとめ

- はやめに6七銀と上がって5筋を受ける

- 浮き飛車に構えて、石田流を組む

- 6四歩の突き捨てから攻める

これらの変化は以下の本を参考にしました。この本では中飛車の様々な攻め筋への対応だけでなく、向かい飛車や四間飛車などほかの相振り飛車の手順も豊富に載っています。

また、相振り飛車全般のおすすめの棋書は以下の記事で紹介しています。