今回の記事では、左美濃囲いのバリエーションと組み方を紹介します。

目次

左美濃囲いとはどんな囲い?どんな戦法で使われる?

左美濃囲いの基本形

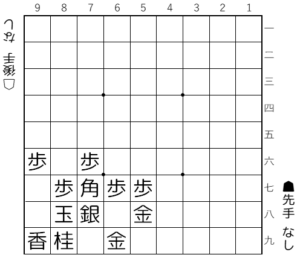

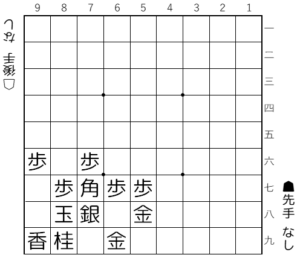

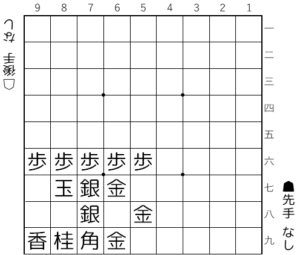

【図1-1 左美濃囲いの基本形】

左美濃囲いの基本形は図1-1のような形になります。振り飛車で使われる美濃囲いを左右反転させたような形をしていますが、7七の地点に角があるのが美濃囲いとの違いです。

左美濃囲いの組み方、手順は?

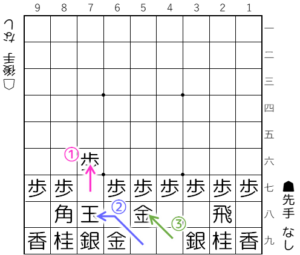

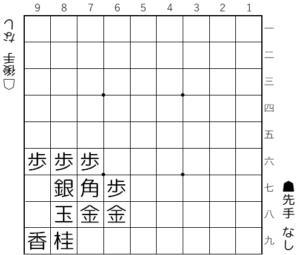

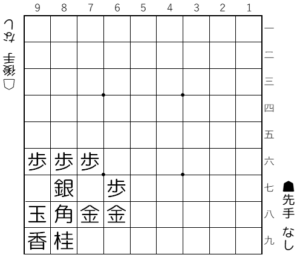

【図1-2 玉を寄って、金を上がる】

左美濃囲いを組むときは、まず玉を6八まで寄ってから、▲5八金右として金を上がります。この形は「舟囲い」と呼ばれ、この舟囲いを発展させて左美濃囲いに組むことになります。なおここで▲9六歩と端の歩を突いておく指し方も多いです。

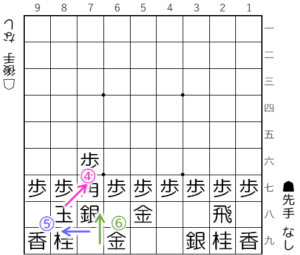

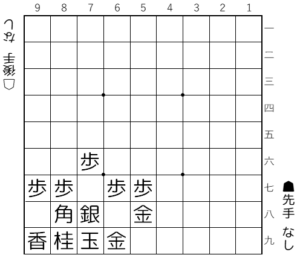

【図1-3 角を上がって美濃囲いに】

玉を8八に移動させるため、まず角を退かします。そこから▲8八玉、▲7八銀と組めば左美濃囲いの完成です。

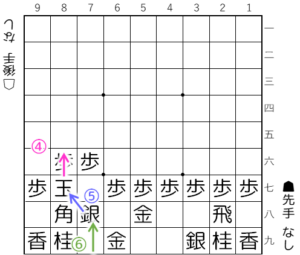

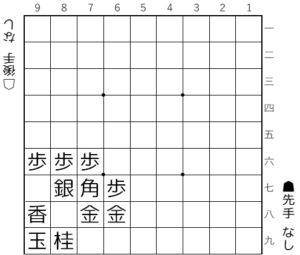

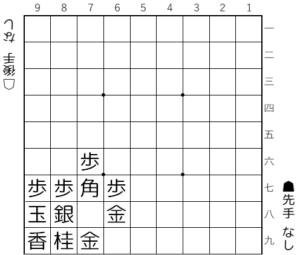

【図1-4 天守閣美濃】

天守閣美濃という陣形に組む場合は、図1-3から角を動かさず、▲8六歩、▲8七玉と玉を上に動かします。この陣形も実戦ではよく現れます。

左美濃囲いはどんな戦法で使われる?特徴、弱点は?

横からの攻めに強く縦からの攻めに弱いため、主に対振り飛車で使用されます。しかし相居飛車でも使われることがあり、矢倉に比べて短手数で囲えることと、角のラインが開いていて攻めに使えるのが特徴です。そのため右四間飛車や居角左美濃急戦のような攻撃的な戦法と相性が良いです。

また振り飛車で使われる美濃囲いとの違いは、7六の歩がついてあるところです。そのため通常の美濃囲い以上にコビン攻めに弱く、角頭を狙われるのが弱点です。

左美濃囲いの種類、変化形の一覧

左美濃囲い

【図2-1 左美濃囲い】

スタンダードな「左美濃囲い」です。基本的には対振り飛車で使われる囲いですが、右四間飛車左美濃のような居飛車の戦法でも使われることがあります。横からの攻めには強いですが、角頭を攻められるのが弱点です。ここからは▲6六歩~▲6七金として高美濃囲いのような陣形に発展させたり、銀冠を目指すのが一般的です。

銀冠

【図2-2 銀冠】

左美濃囲いを発展させたものが「銀冠(ぎんかんむり)」です。左美濃囲いの弱点であった角頭を銀でカバーしています。6八の金は6七に置くパターンもあります。ここからはさらに銀冠穴熊に発展させることができます。

銀冠穴熊

【図2-3 銀冠穴熊】

銀冠をさらに発展させると、「銀冠穴熊(ぎんかんあなぐま)」という囲いになります。図からさらに▲8八金とくっつけるとさらに堅い囲いになります。左美濃囲いの最終形態ともいえる囲いです。

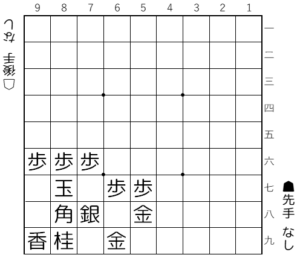

天守閣美濃

【図2-4 天守閣美濃】

左美濃囲いの亜種として、「天守閣美濃」という囲いがあります。玉が一段上に上がることで、左美濃囲いの弱点であるコビン攻めからあらかじめ玉が逃げた形になります。玉頭が弱いため、相居飛車で使われることはまずありませんが、対振り飛車に対してはかなり優秀な陣形になります。ここからは4枚美濃や端玉銀冠に発展させることができます。

4枚美濃

【図2-5 4枚美濃】

天守閣美濃を発展させ、金銀4枚で守る形が「4枚美濃」です。攻めの銀も守りに使っているためかなりの堅さになりますが、その分攻めは細くなります。

端玉銀冠(米長玉)

【図2-6 端玉銀冠】

天守閣美濃から、玉を9筋まで移動させた形が「端玉銀冠(はしぎょくぎんかん)」です。故米長邦雄永世棋聖が愛用した形であるため、「米長玉」とも呼ばれます。玉に絶対に王手がかからない形であるため、終盤の寄せ合いになったときに強いとされています。なお端玉銀冠は、4枚美濃から発展させ、4枚で囲う形もあります。

居角左美濃

【図2-7 居角左美濃】

通常の左美濃囲いと異なり、角を8八のままで囲う陣形を「居角左美濃」といいます。矢倉戦法で使われる囲いで、角のラインを活かした速攻を狙います。通常の左美濃囲いと比べると囲う手数が省略できるだけでなく、8六の地点が争点になりにくいというメリットがあります。

端美濃囲い(串カツ囲い)

【図2-9 端美濃囲い】

左美濃囲いがそのまま左にずれたような囲いを「端美濃囲い」といいます。名前は美濃とつきますが、どちらかと言えば穴熊に近い囲いです。穴熊と比べると、囲う手数が1手省略されることと玉が角のラインに入らないことがメリットです。しかし端攻めに対してはかなり弱くなっています。また香車の真上に玉がある状態を串にささった様子に例え、「串カツ囲い」と呼ぶこともあります。実戦で見ることは少ないでしょう。

https://shogi-joutatsu.com/archives/6007の4枚美濃の図で金将が一枚多いように思われます。訂正お願いします。