今回は、中盤の指し方の考え方やちょっとしたテクニックを紹介していきます。ルールを覚えたばかりで、なかなか将棋に勝てないという方必見です。

目次

中盤って?指し手の方針は?

中盤は本格的な戦いのスタート!お互いの駒を取り合う

中盤とは、将棋の対局が始まってしばらくして、お互いの駒がぶつかりはじめた段階を言います。序盤ではお互いの駒を取り合うことなく陣形を組み、いよいよ戦いが起こるのが中盤というわけです。また攻め駒が敵陣に進出し、お互いに相手の玉将を攻め合う段階は終盤となります。

- 中盤は、お互いの駒がぶつかり合う段階のこと

中盤は終盤に向けた準備!

中盤の指し手の基本は、終盤への準備です。終盤に差し掛かり相手玉を攻める段階になったとき、相手より早く玉を捕まえられるような状況できるかどうかが中盤にかかっています。

具体的に一番の狙いは、大駒(特に飛車)を敵陣に成り込むことです。敵陣に相手より早く龍を作れれば、それだけ終盤に入ったときの攻めのスピードが上がります。また、中盤の間にどれだけ駒得できるかも大きなポイントです。

- 中盤は終盤への準備

- 飛車を成り込んで龍を作るのを狙う

- 駒得を目指す

中盤は飛車を成り込むのを狙う

単純に飛車を成れる場合

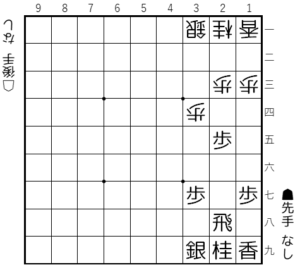

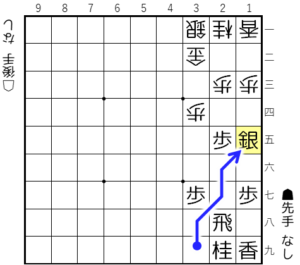

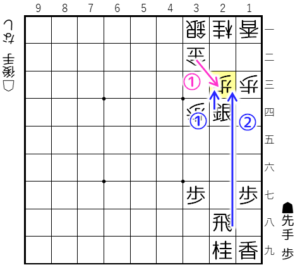

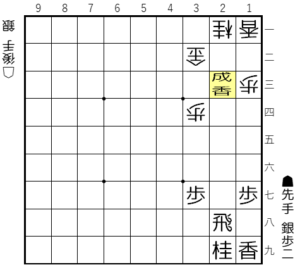

【図1-1 ここからどう飛車を成る?】

まずは図1-1の局面から飛車を成る手順を考えてみましょう。なお局面を簡単にするため、一部の必要な駒だけ描画しています。

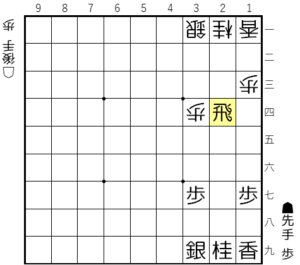

【図1-2 飛車先の歩を突いて交換する】

▲2四歩から飛車先の歩を突いていきます。突いた歩を△同歩と取らせて飛車で取り返すのが手筋です。

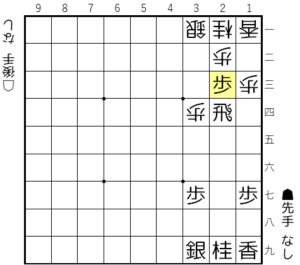

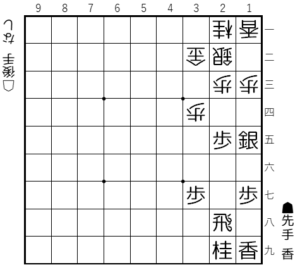

【図1-3 △同歩なら▲同飛成】

後手は桂馬が取られそうなので△2二歩と守ってきましたが、ここで▲2三歩と取った歩を打って攻めが成功です。次に△同歩なら▲同飛成、放置してきたら▲2二歩成から攻めていけます。

駒が足りないときは銀を使う

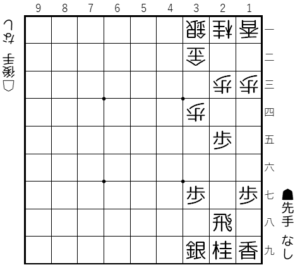

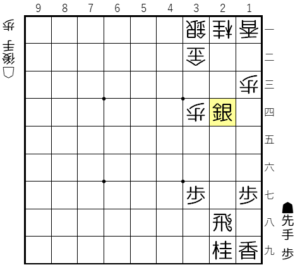

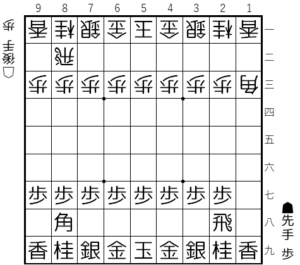

【図2-1 今度は△3二金で守っている】

今度は△3二金と守っている形を見ていきましょう。この形のときは、飛車と歩だけでは攻め切れないので銀を使って攻めていきます。

【図2-1 銀を上がっていく】

銀を3八から9五まですこしずつ上げていきます。なお局面を簡単にするため、ここまでの後手の指し手は考えないこととします。

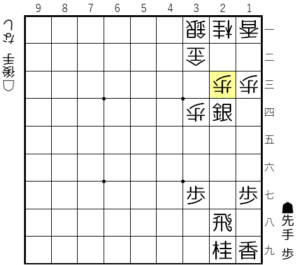

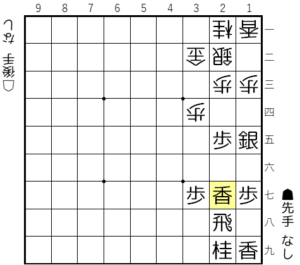

【図2-3 銀を前に出す】

またしても▲2四歩から攻めていきますが、△同歩に対しては▲同飛と取るのではなく、▲同銀と銀で取りに行きます。

【図2-4 これでは受けになっていない】

後手は△2三歩と守ってきましたが、これでは受けになっていません。さらに数手進めて先手の攻めを見てみましょう。

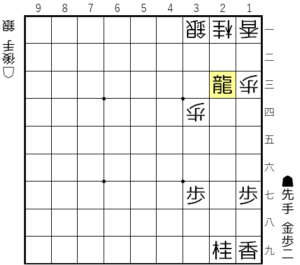

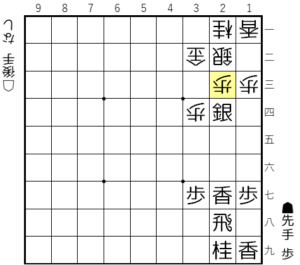

【図2-5 龍を作ることに成功】

△2三歩に対してはそのまま▲同銀成と取ってしまえば攻めが成立します。ここから△同金、▲同飛成と進んで龍を作ることに成功しました。

【図2-5 2三への利きの数で勝っている】

図2-4の局面での2三へ利いている駒の数を見てみます。先手は銀と飛車の2枚が利いているのに対し、後手は金1枚しか利きがありません。このように利きの数で勝っているときは、▲2三銀成のように2三の地点への攻めが成功するのです。

足し算の攻め、数の攻めを覚える

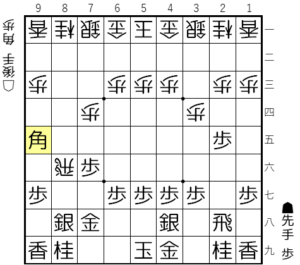

【図3-1 今度は後手の利きの数が多い】

次のテーマ図に移ります。今度は後手がさらに守りを固めています。2三の地点に金と銀の計2枚の利きがあるため、先ほどのような攻めでは利きが1枚足りなくなります。持ち駒の香車を使ってこの状況を打破しましょう!

【図3-2 香車を足して数の攻めを狙う】

図2-7からは持ち駒の香車を2七に打って、さらに攻め駒の数を足す手が好手です。ここからの指し手を見ていきましょう。

【図3-3 数の攻めか成功する形】

図3-2からは局面を簡単にするために後手の指し手をパスしていますが、▲2四歩から攻めていけば先手の攻めが成功です。△同歩、▲同銀、△2三歩と進んだ図3-3では、2三への利きが先手は3枚あるのに対し、後手は2枚しかないのがわかりますか?

【図3-4 数の攻めが成功!】

図3-3からさらに進めて先手の攻めが成功しました。このように利きの数で勝って攻めることを「数の攻め」といいます。数の攻めは将棋の基本テクニックとなるので覚えておきましょう。

- 飛車を成り込むのを狙う

- 飛車だけで駒が足りないときは銀を前に出す

- 駒を足して数の攻め

駒得を狙う

駒の価値を知る

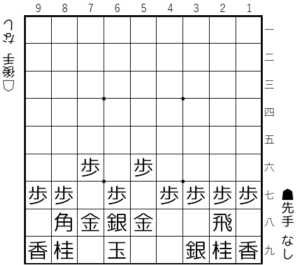

【図4-1 お互いに歩を持っている】

たとえば、図4-1のような局面を考えてみましょう。お互いに持ち駒に歩を持っている状況ですが、ここから先手優勢になる手順を考えてみましょう。

【図4-2 香車と角の交換】

図4-1から先手は角を取り、後手は香車を取りました。このような状況を「香車と角を交換した」と表現します。お互いに1枚ずつ持ち駒を増やしたわけですが、先手と後手はどちらが優勢になったでしょう?

将棋の駒はそれぞれ価値が違います。例えば歩よりも飛車の方が強力で価値が高いというのはみなさんも感覚的にわかると思います。図4-2では香車と角を交換したわけですが、一般的には香車よりも角の方が価値が高いとされているため、角を取った先手の方が優勢と考えられるのです。このように価値の低い駒と引き換えに、価値の高い駒を得ることを「駒得(こまどく)」といいます。将棋の中盤は、駒得を意識した戦いをするとよいでしょう。

- 大駒 :飛車と角が一番価値が高い

- カナ駒:金と銀が次に価値が高い

- 小駒 :桂馬と香車が次に価値が高い

- 歩兵 :歩は一番価値が低い

手筋を覚えて駒得を狙う

【図5-1 持ち駒の角をうまく使おう】

図5-1は初心者同士の序盤にありそうな局面です。持ち駒の角を使って駒得する方法を考えてみましょう。

【図5-2 飛車を逃げると玉が取れる】

図5-1からは▲9五角と王手するのが好手です。ここで後手は△4二玉などと玉を逃げるなどする必要がありますが、▲8六角と飛車を取ることができます。このように2以上の駒を取れるような指し手を「両取り」といい、駒得するための基本テクニックです。

指し手がわからないときは囲いを固める

中盤で指し手がわからなくなった場合、どのような手を指すのが良いのでしょう?基本的に明確な攻め手がわからないときは、玉の守りを固めておくのがセオリーです。例えば下の図6-1~図6-2のように、カニ囲いを発展させて矢倉囲いに組むといった手がそれにあたります。

【図6-1 カニ囲い】

【図6-2 矢倉囲い】

まとめ

- 中盤は龍を作るのを目指す

- 駒得を狙った指し手

- 指し手がわからないときは守りを固める