今回は、穴熊囲いの崩し方について解説します。穴熊は将棋の囲いの中でもかなり堅い部類に入る囲いなので、寄せ方を知らないといつまでたっても崩せないこともあります。

参考棋書:全戦型対応! 囲いの破り方

2筋を攻める

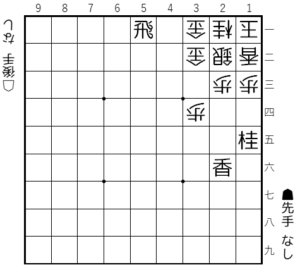

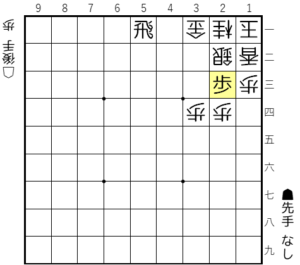

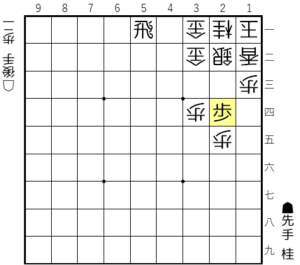

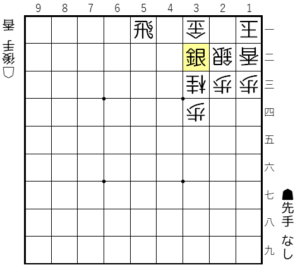

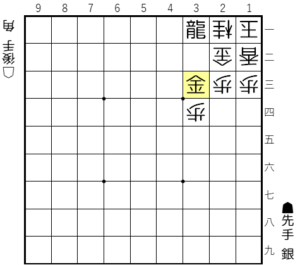

【図1-1 桂馬と香車で攻める】

図1-1は穴熊に対して桂馬と香車で攻めの態勢が整っています。ここから数手進めて穴熊を崩していきましょう。

【図1-2 △同金なら▲3一飛成】

▲2三香成から2筋を集中的に攻めます。図1-2の局面は王手金取りとなっており、さらに後手が△同金として桂馬を取れば▲3一飛成と金を取れます。なお先に▲2三桂不成から入る攻めや、▲2三桂成となって攻める手も有力です。

叩きの歩で攻める

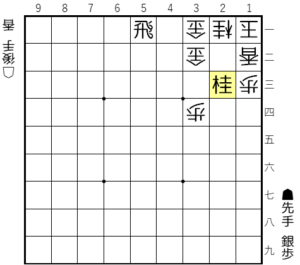

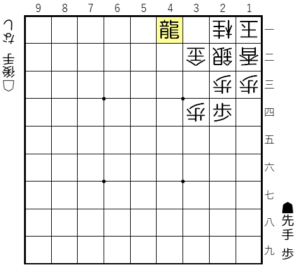

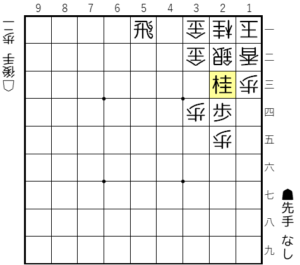

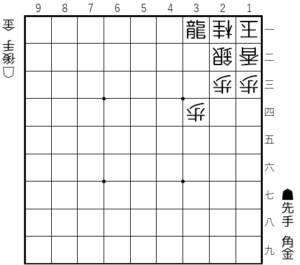

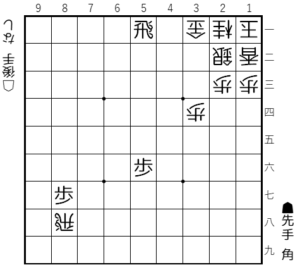

【図2-1 盤上には飛車しかない】

次のテーマ図は、盤上に飛車しかない状態から寄せていきます。持ち駒の2枚の歩をうまく使って穴熊を崩していきましょう。

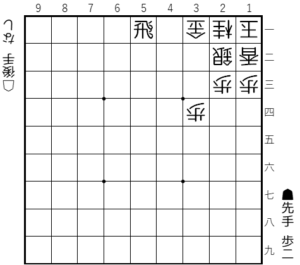

【図2-2 銀が逃げたら金を取れる】

▲2四歩に△同歩と取らせて、▲2三歩と叩くのが手筋です。これに対して△同銀と歩を取ったり、△3三銀と逃げたりすれば▲3一飛成で金を取れます。

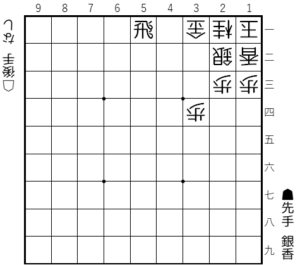

【図a-1 ▲2四歩を取らずに△3二金とした】

対局者がある程度棋力が高くなってくると、▲2四歩に対して単純に△同歩とは取ってくれなくなります。例えば▲2四歩に対して△3二金と2三に効きを足してくることが考えられます。このときは、図a-1のように▲4一飛成と金取りに龍を当てるのが好手です。

【図a-2 飛車を取られてもと金が大きい】

図a-1から△3一金、▲同龍、△同銀、▲2三歩成と進んだのが図a-2です。後手は金が取られそうになったので△3一金と龍に当てて守ってきますが構わず▲同龍として飛車を切り、△同銀、▲2三歩成として先手の攻めが続きます。後手は持ち駒が飛車しかないので受けにくい状況です。

継ぎ歩で攻める

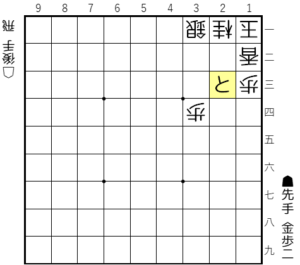

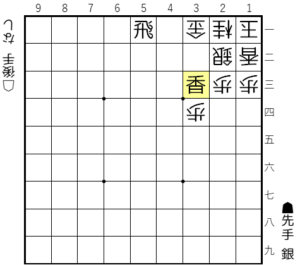

【図3-1 今度は3二に金がいる】

今度は3二に金がいる穴熊を崩してみましょう。考え方は今までと同じように2筋への攻めとなりますが、持ち歩の3枚をどのように活かしていくのかがテーマとなります。

【図3-2 継ぎ歩の手筋で攻める】

▲2四歩~▲2五歩と継ぎ歩の手筋を使います。後手の2筋の歩を吊り上げたところで▲2四歩と打ち、2三の地点に攻めの拠点を作ります。

【図3-3 2三に桂馬を打ち込む】

作った拠点を活かして次に▲2三桂と打ち込めば穴熊は崩壊してしまいます。なおここで2三に打ち込む駒は桂馬以外にも金や銀でも構いません。

- 2三の地点を攻める

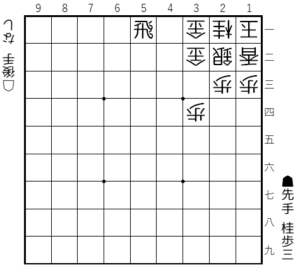

桂馬を跳ねさせる

【図4-1 弱点はどこ?】

ここからは2三の地点以外の弱点を攻めていく筋を見ていきます。まずは図4-1での穴熊の弱点はどこにあるのか考えてみましょう。

【図4-2 3三の地点から攻める】

図4-1からは、▲3三香と攻めるのが正解です。後手はこれに対して△4二金などと逃げると▲3一香成が厳しくなります。また△同銀と取るのはもちろん▲3一飛成で先手大優勢です。

【図4-3 次に▲3一飛成からの詰めろ】

後手は△3三桂と香車を取ってきましたが、ここで▲3二銀とすると、次に▲3一飛成、△同銀、▲2一金の詰めろとなっていて、先手の攻めが止まりません。

- 3三の地点に働きかけて桂馬を跳ねさせる

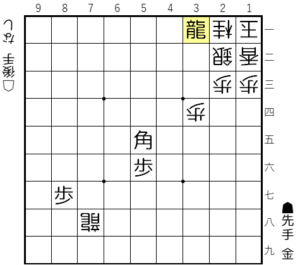

龍は逃げない

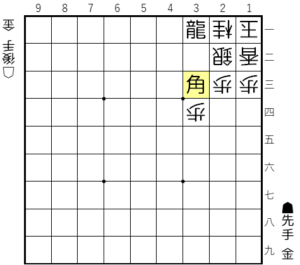

【図5-1 龍取りに銀を当ててきた】

図5-1は、穴熊もだいぶ崩れてきたところで、後手が△2二銀と打ってきて粘ってきたところを想定しています。後手は持ち駒に金があるため、ここで▲5一龍などと引いてしまうと△3一金と打たれて穴熊が再生してしまいます。ここでトドメの一手を指しましょう。

【図5-2 3三の地点が急所】

またしても3三の地点に駒を打ち込むのが急所です。これに対して△3一銀と龍を取れば角の利きで玉が取れる格好です。また△同桂とすると今度は龍で玉を素抜けます。後手はここでは△同銀と角を取る一手でしょう。

【図5-3 金で絡みついて詰めろ】

図5-2から△3三銀と角を取ってきたら、▲3二金として絡みつきます。この手は次に▲2一金の詰めろとなっているため、後手はこれを受けなければなりません。

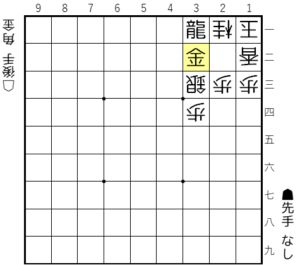

【図5-4 △同金なら▲2二銀で詰み】

△2二金と受けてきたら、▲3三金と冷静に銀を取りながら引くのが好手です。これは次に▲2二金の詰めろとなっているうえ、△3三金なら▲2二銀で詰みです。図5-4では後手は受け無しとなります。

角のラインを使った攻め

【図6-1 持ち駒の角を使おう】

最後は角のラインをうまく使って穴熊を崩しましょう。持ち駒の角をどうやって使うのが良いでしょうか?

【図6-2 飛車取りに当てる】

図6-1からは▲5五角と飛車取りに当てます。ここでもし後手が△7八飛成などと飛車を逃げれば、▲3一飛成と金を取れます。角のラインが相手玉まで利いているため、後手は△同銀とできないのです。

- 角のラインを活かして攻める

まとめ

- 2三の地点を攻める

- 3三の地点に働きかけて桂馬を跳ねさせる

- 角のラインを活かして攻める