この記事では、『三歩持ったら継ぎ歩に垂れ歩』という格言について、実戦で使える手筋を見ていきます。

目次

『三歩持ったら継ぎ歩と垂れ歩』

『三歩持ったら継ぎ歩と垂れ歩』とは将棋の格言の一つです。持駒に3枚歩があれば、継ぎ歩や垂れ歩などの手筋を組み合わせて攻め手を作っていけるという意味です。

そもそも『継ぎ歩』『垂れ歩』って?

『継ぎ歩』の手筋 歩を連続で捨てる!

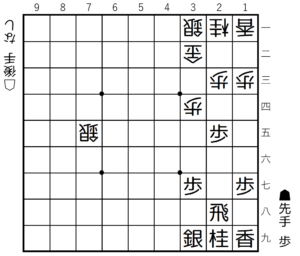

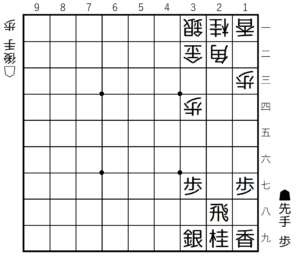

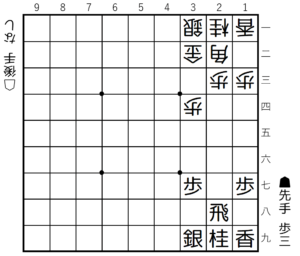

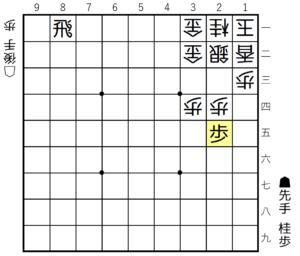

【図1-1 持ち駒の歩がポイント】

まずは『継ぎ歩』『垂れ歩』の手筋について解説していきます。図1-1は、序盤でありそうな局面の一部を切り出したものです。ここから持駒の歩で攻めていく手はないでしょうか?

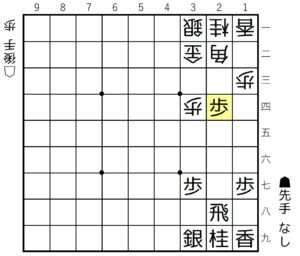

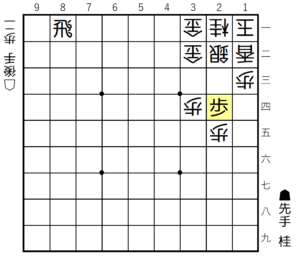

【図1-2 連続で歩を捨てるのが継ぎ歩】

▲2四歩、△同歩と進んだ後すぐに▲同飛と飛車を前に出すのではなく、もう一度歩を捨てます。このように相手の歩の前に連続で歩を捨てていく手筋を『継ぎ歩』といいます。

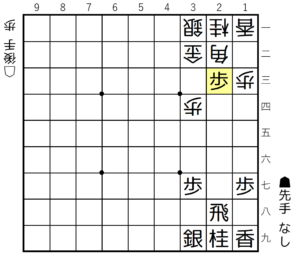

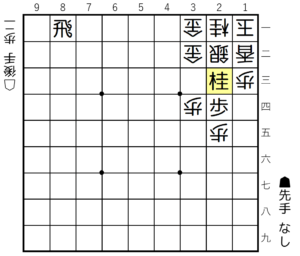

【図1-3 銀桂両取りに】

▲2五飛と走った局面が、銀桂両取りになります。このように飛車の縦と横の利きをうまく使った両取りは十字飛車とも呼ばれています。

『垂れ歩』の手筋 と金作りを狙う!

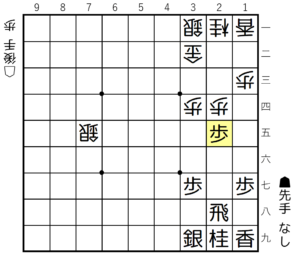

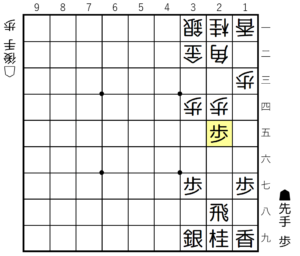

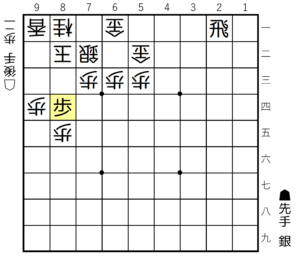

【図2-1 ここから歩で攻めよう】

この局面でも、歩を使った攻め筋があります。垂れ歩を使いこなして相手陣を突破しましょう。

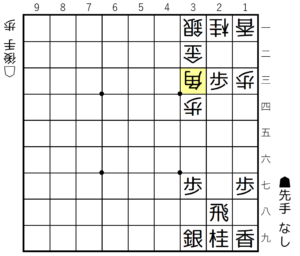

【図2-2 次の歩成を相手は防げない】

図2-1からは、▲2四歩と打つのが『垂れ歩』の手筋です。次に▲2三歩成としして角金両取りを狙う単純な手ですが、相手はこれをわかっていても防ぐ手がありません。

【図a-1 いきなり▲2三歩と打ちたいが…】

図1-1からは、いきなり▲2三歩と打って攻めたくなりますが、これではいけないのでしょうか?

【図a-2 角を逃げられると意外と攻めがない】

単純に△3三角などと角を逃げられると後続の攻めがありません。▲2二歩成としてみても、△同角とされて元の形に戻ります。

実戦で格言を使いこなそう!

継ぎ歩と垂れ歩の基本コンボ

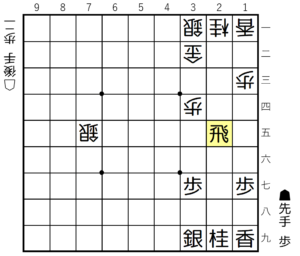

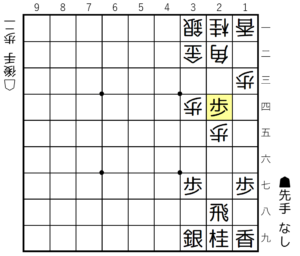

【図3-1 3枚の歩を使って攻めよう】

図3-1の局面では、持駒の歩3枚を使った攻め筋があります。継ぎ歩と垂れ歩を組み合わせて攻めていきましょう。

【図3-2 まずは継ぎ歩の手筋】

まずは『継ぎ歩』の手筋を使っていきます。2筋に歩を連続で捨てていくのが攻めの手筋です。

【図3-3 垂れ歩とのコンビネーション】

相手が△同歩と歩を前に出したところでの、▲2四歩の垂れ歩が狙いでした。次に▲2五飛と飛車を走ってから▲2三歩成とするのが厳しい手で、攻め足はゆっくりですが相手は受けがありません。

穴熊を歩で崩せ!

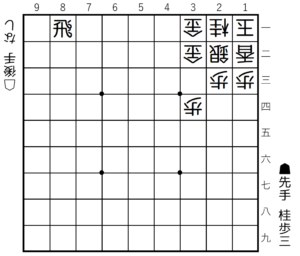

【図4-1 終盤で使える歩の手筋】

今度は、終盤でありそうな形を見ていきます。相手の陣形は『穴熊』という非常に堅牢な形ですが、3枚の歩があれば崩す手順があるのです。

【図4-2 穴熊の頭に継ぎ歩!】

まずは継ぎ歩の手筋を使っていきます。穴熊の弱点である2筋の歩を前に吊り上げていきます。

【図4-3 今度は2筋に垂れ歩!】

今度は2筋に歩を垂らします。これでいつでも2三歩の地点から攻めていけるようになりました。

【図4-4 これが王手になる】

▲2三桂などと打てば穴熊は一気に崩れます。これが王手になるので相手は△同銀などとするしかないですが、▲同歩成、△同金、▲3一飛成と進めば穴熊な崩壊です。

【図b-1 美濃囲いも歩で崩せる】

継ぎ歩と垂れ歩の攻め筋は、穴熊以外の囲いにも有効です。例えば美濃囲いに対して▲8四歩と垂らせば、次の▲8三銀が激痛です。△同銀、▲同歩成、△同玉、▲6一飛成と進みます。

まとめ

- 歩を連続で捨てて相手の歩を吊り上げるのが継ぎ歩

- 次のと金作りを狙う歩打ちが垂れ歩

- 序盤の攻めや、囲い崩しに継ぎ歩と垂れ歩が有効