今回の記事では、角交換四間飛車での逆棒銀の攻め筋を紹介していきます。

目次

参考棋書:角交換四間飛車を指しこなす本

角交換四間飛車から、逆棒銀の駒組み

角交換四間飛車の基本形

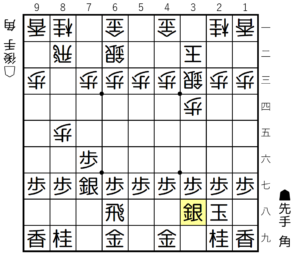

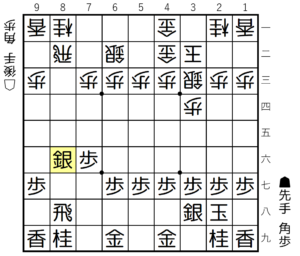

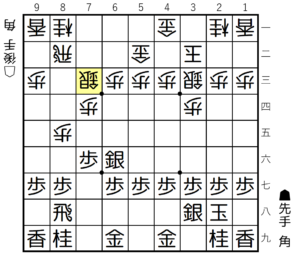

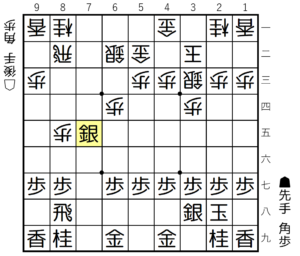

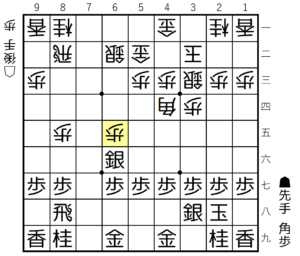

【図1-1 角交換四間飛車の基本形】

図1-1は、角交換四間飛車の基本形です。今回は、ここから逆棒銀で攻めていく手順を見ていきましょう。

片美濃囲いに組む

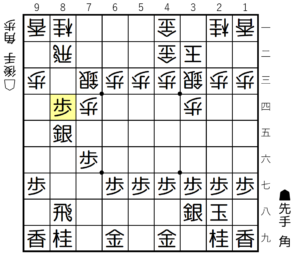

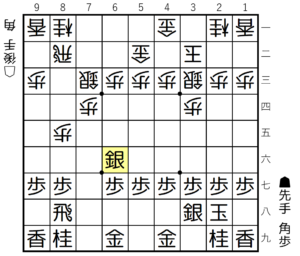

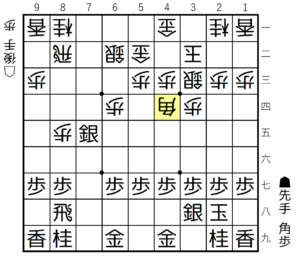

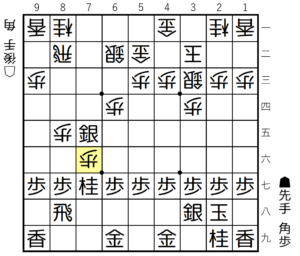

【図1-2 片美濃囲いに組む】

逆棒銀を狙うときは、サッと片美濃囲いに組んで速攻を狙うのが基本です。囲いを組んだら一気に攻めていきましょう。

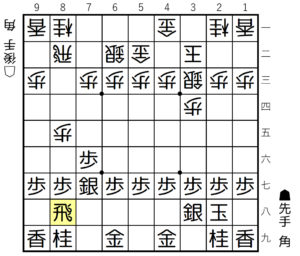

向かい飛車に振りなおす

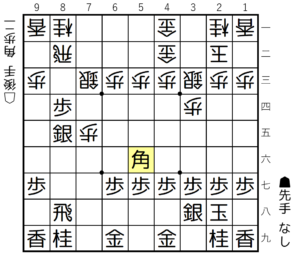

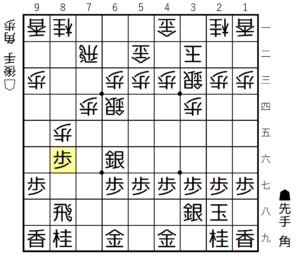

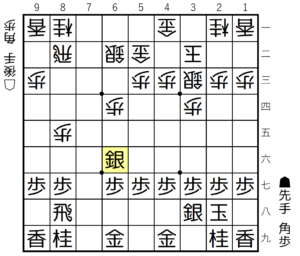

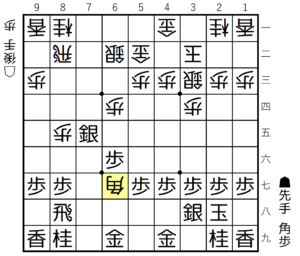

【図1-3 向かい飛車に振りなおす】

逆棒銀で攻めるときは、飛車を向かい飛車に振りなおします。ここから8筋を攻めていくのが逆棒銀の基本です。

【図a-1 ダイレクト向かい飛車の変化】

逆棒銀では、一度四間飛車に振った後で向かい飛車に振りなおします。それなら最初から向かい飛車に振った方がいいと思った方もいるかもしれません。しかし、いきなり向かい飛車に振る手に対しては、△4五角と打つ変化が生まれます。

この変化はダイレクト向かい飛車という形でまだまだ互角ですが、難解な手順も多いため初心者にはあまりオススメできません。

逆棒銀の基本の攻め筋

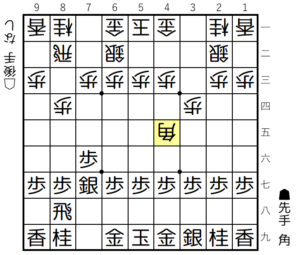

8筋からの逆襲を狙う

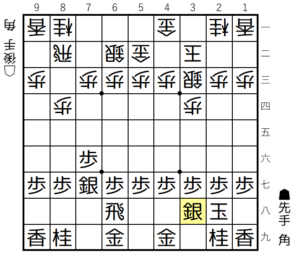

【図2-1 8筋から逆襲するのが逆棒銀】

図1-3 から、相手がぼんやりしていると▲8六歩から逆棒銀の仕掛けが成立します。。図2-1からは、銀をズンズン前に進めて相手の飛車を圧迫していくのを狙います。

銀をズンズン進めて相手の飛車を攻める

【図2-2 高く歩で押さえておけば優勢】

相手はあわてて△7四歩~△7三銀として8筋に利きを足してきましたが、おとなしく▲8四歩と打っておけば十分です。相手の飛車がかなり使いにくくなっているのがわかりますか?

【図2-3 角で駒を足す】

図2-2からさらにガンガン攻めていくなら、7筋を突き捨ててから▲5六角と打っていきましょう。次に▲8三歩成としていく手が相手は受けにくいです。

7筋の歩を突かれた時の対応

相手が7筋の歩を突いてきたら?

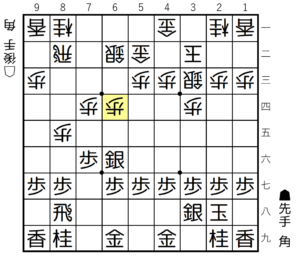

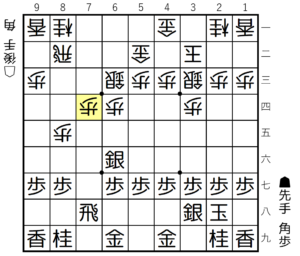

【図3-1 あらかじめ7筋の歩を突くのが受け】

図1-3 から、相手が工夫してきた場合を見てみましょう。逆棒銀には、あらかじめ△7四歩と突いておくのが手筋で、これで単純な攻めは受けられてしまいます。

シンプルな逆棒銀は、桂跳ねで受けられる

【図3-2 桂跳ねで逆棒銀が受けられる】

△7四歩と突かれた場合は、シンプルな攻めは成立しません。▲8六歩から仕掛けても、桂跳ねで受けられてしまいます。

7筋から歩を取って、▲7二歩の叩き

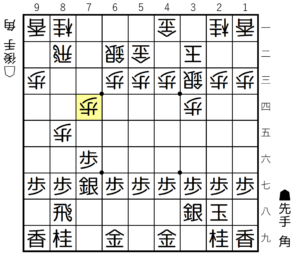

【図3-3 争点を7筋に移す】

図3-1 に戻って別の指し手を見ていきます。相手が△7四歩と突いてきたときは、8筋から攻めるのではなく攻めの争点を7筋に移します。銀を▲6六銀と使っていきましょう。

【図3-4 歩を1枚手持ちに】

▲7五歩から歩を1枚交換しに行きます。これで持ち駒に歩が手に入ったので、様々な攻め手が生まれてきます。

【図3-5 ▲7二歩の叩きが手筋】

歩を一枚手持ちにしたら、▲7二歩と叩くのが手筋です。相手は放っておくと▲7一歩成からじわじわ攻められてしまうので、この歩をどうにか処理する必要があります。

【図3-6 飛車の利きをずらして攻める】

相手は、△7二飛として飛車で歩を取りましたが、ここで▲8六歩からの攻めが決まります。飛車先がそれたので8筋がガラ空きになってしまいました。相手がここで慌てて△8二飛と戻しても、▲8五歩と取り込んでいって十分です。

腰掛け銀の駒組みとの戦い

【図3-7 腰掛け銀の構え】

図3-1 まで戻り、別の指し手を見ていきます。今度は相手は△6四歩と突いてきました。この手は、腰掛け銀に構えつつ、△6五歩からこちらの飛車のコビンを開けて角を打って攻めていくような手を狙っています。

【図3-8 やはり歩を一枚手持ちにする】

やはり、7筋の歩を交換して歩を持ち駒にするのがセオリーです。今度は7四の地点に相手の駒の利きがないため、次に▲7四歩などと打てれば振り飛車がかなり指しやすい展開になります。

【図3-9 このタイミングでの角打ち】

このタイミングで、△4四角と打ってくるのがいやらしい手です。ここで振り飛車の対応は、▲6六角や▲7七角などと角を合わせるような手や、▲6六銀と引くような手が考えられます。どの手が良いのでしょうか。

【図3-10 角を合わせてから銀を引く】

ここでは▲6六角と合わせるのが良い手です。この局面まで進むと、お互いに攻めてなくなってくるので囲いに手を付けていきます。ただ、囲いに手を付ける前に指しておきたい手があります。

【図3-11 相手に歩を使わせておく】

一度、▲7八飛と回っておいて、相手に歩を使わせておきます。この後もう一度8筋に飛車を戻してから駒組みを進めていきましょう。

【図b-1 △4四角に▲6六銀】

図3-9 から、別の手を見ていきます。ここで▲6六銀と引くと、△6五歩が激痛です。▲7七銀と引くしかないですが、△7六歩の追撃があります。

【図b-2 △4四角に▲7七角】

図3-9 から、▲7七角とあわせるのも失敗です。△同角成、▲同桂に△7四歩で桂馬が死んでしまいます。

【図b-2 △4四角に▲6六角、△同角、▲同歩】

図3-9 から、▲6六角、△同角、▲同歩と進める手もあまりいい手ではありません。△6七角と角を打たれる隙ができてしまいます。

飛車先不突き型には…?

【図4-1 飛車先不突き型】

図4-1は、角交換四間飛車に対して、居飛車が飛車先不突き型の形にしてきたときの局面です。居飛車は、△8五歩と突く手を保留しているのが特徴で、逆棒銀の▲8六歩の仕掛けを封じています。

この形では、逆棒銀で攻めていくことはできないので注意しましょう。

まとめ

- 片美濃囲いに組んでから、向かい飛車に振りなおす駒組み

- ▲8六歩、△同歩、▲同銀とするのが基本の仕掛け

- △7四歩と対抗してきたら、争点を7筋に移す

- 歩を手持ちにしたら、▲7二歩の叩き