今回の記事では、振り飛車に対して斜め棒銀で戦っていく手順を解説していきます。

目次

参考棋書:四間飛車破り【急戦編】

斜め棒銀の基本形、4六銀左急戦の駒組み

対振り飛車の基本形

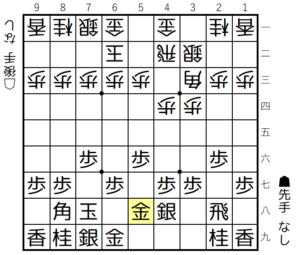

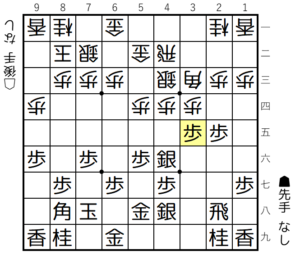

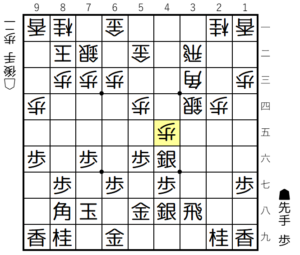

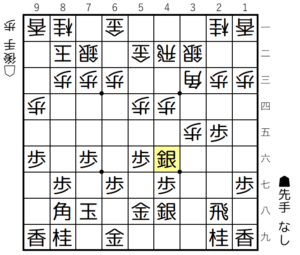

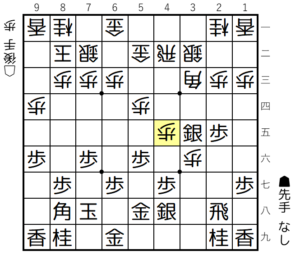

【図1-1 対振り飛車の基本形】

図1-1は、対振り飛車の基本形になります。今回のこの形から、斜め棒銀で戦っていく手順を解説していきます。

左銀を▲6八銀~▲5七銀と前に出す

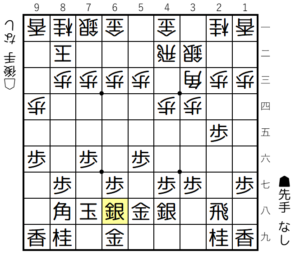

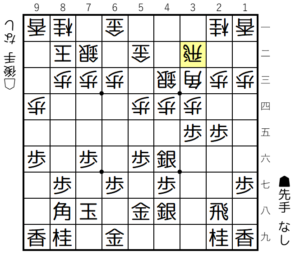

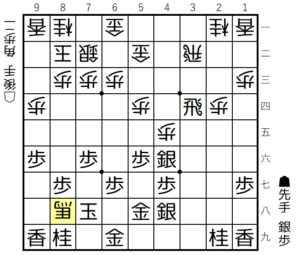

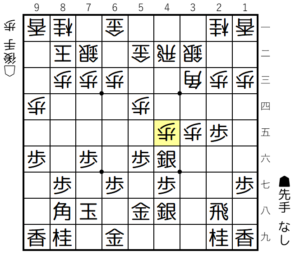

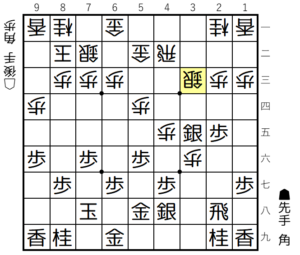

【図1-2 左の銀を前に出していく】

斜め棒銀では、左の銀を攻めに使う形と右の銀を攻めに使う形がありますが、今回は左銀で攻めていく順を見ていきます。

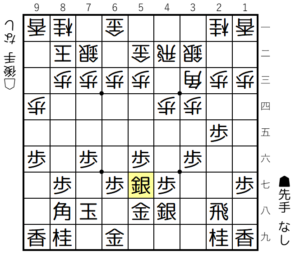

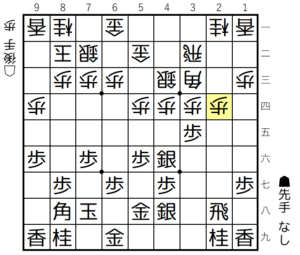

【図1-3 ▲4六銀左急戦】

左の銀をさらに前に出していきます。ここから▲4六銀と使って攻めていくのが「▲4六銀左急戦」と呼ばれる形です。また、銀を4六に出して攻めていく順は総称して「斜め棒銀」と呼ばれています。

斜め棒銀は、振り飛車側の銀が3二にいるか4三にいるかで攻め方が変わっていくので、順にみていきます。

vs△4三銀型四間飛車、斜め棒銀の攻め方

△4三銀型の四間飛車に組まれたら?

【図2-1 △4三銀型の振り飛車と戦う】

まずは 図1-3 から、△4三銀として相手が4三銀型の振り飛車に組んできたときの攻め方を見ていきます。

▲4六銀と出てから▲3五歩で仕掛ける

【図2-2 ▲4六銀~▲3五歩として仕掛ける】

△4三銀型の振り飛車に対しては、▲4六銀と出てから▲3五歩と突いて仕掛けます。ここからさらに進めて攻めの手順を見ていきます。なお、ここから△同歩、▲同銀と進めば居飛車側の攻めが好調で優勢になります。相手はこの歩を取らずに別の手を探します。

相手は△同歩とは取らずに、飛車を3筋に回す

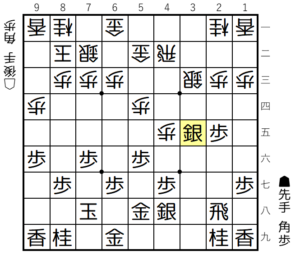

【図2-3 飛車を3筋に回すのが定跡】

斜め棒銀の攻めに対しては、△3二飛として飛車を3筋に回し受けてくるのが定跡です。ここで▲3四歩と3筋の歩を取り込んでいく多いところですが、その前に指しておきたい手があります。

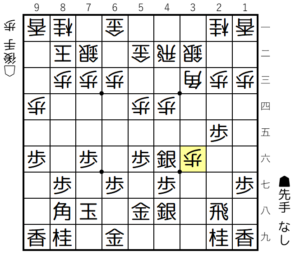

2筋を突き捨てておくのがポイント

【図2-4 2筋の歩を突き捨てておく】

3筋の歩を取り込む前に、2筋の歩を突き捨てておくのがポイントです。この突き捨ての意味は、もう少し手を進めていくとわかります。

【図2-5 3筋を争点にして戦う】

2筋の歩を突き捨てたら、いよいよ▲3四歩と取り込んで勝負を仕掛けます。飛車も3筋に回って銀取りに当てて、戦いを始めます。相手が銀を逃がせば、▲3四歩と打ち込んで攻めていけます。

△4五歩として捌きを狙うのが定跡

【図2-6 △4五歩として捌きを狙うのが定跡】

ここで、振り飛車側が△4五歩と突くのが定跡です。角のラインを通しながら銀取りに当てることで、一気に大駒を捌く手を狙っています。

【図a-1 飛車を取られる】

図2-6から▲3四飛と銀を取りたくなりますがこれは大悪手です。△8八角成と角交換を迫りつつ王手をされ、▲同玉に△3四飛でこちらの飛車が取られてしまします。

大駒を一気に捌く展開に

【図2-7 角交換して攻め合う】

図2-6 から、こちらから角交換して攻め合います。角交換した後は銀取りを無視して▲2二角と打ち込んでいきましょう。相手の飛車が逃げれば▲3四飛と銀を取れます。

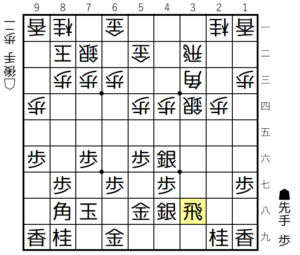

【図2-8 激しい攻め合いが続く】

さらに攻め合いが続きます。図2-8の局面まで進むと、相手は桂取りを受けるのが難しく、居飛車側が若干攻めやすくなっています。△4三金とすれば桂取りは受けられますが、あらかじめ2筋の歩を突き捨てていた効果で▲2四飛と回って攻めが続きます。

【図b-1 ▲2四飛がないので攻めが止まる】

図2-8の局面で、あらかじめ2筋の歩を突き捨てていないと、△4三金で攻め手が止まります。図b-1では▲2四飛と2筋に回って攻めを続ける手がなくなっているのがお判りでしょうか。

vs△3二銀型四間飛車、山田定跡で戦おう!

△3二銀型の四間飛車に組まれたら?

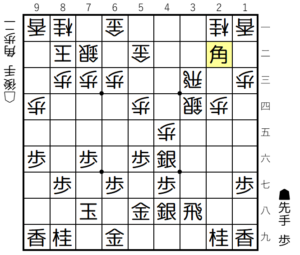

【図3-1 △3二銀型の四間飛車】

図1-3から、相手が3二銀型のままで駒組みを進めてきた場合を見ていきます。3二銀型の四間飛車に対する急戦策は「山田定跡」と呼ばれています。山田定跡には様々な攻め筋がありますが、今回は斜め棒銀系の形を見ていきましょう。

▲3五歩と突き捨ててから、▲4六銀と出る

【図3-2 3筋の歩を突き捨ててから▲4六銀】

山田定跡では、先に▲3五歩として3筋の歩を突き捨ててから▲4六銀と出ていくのが形です。歩を突き捨てる前に▲4六銀と出てしまうと、△4五歩で銀を追い返されてしまいます。

△4五歩とされた場合

【図3-3 △4五歩と突かれた場合】

図3-2から、△4五歩と突かれた場合の手順を見ていきます。相手はこちらの銀に当てながら角道を開けてきました。

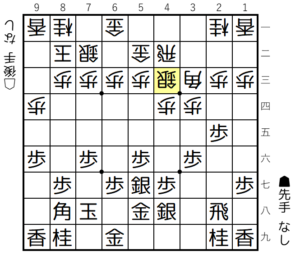

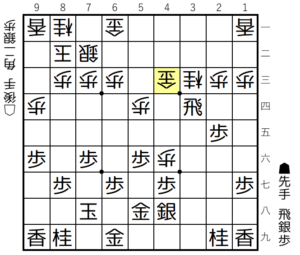

【図3-4 こちらから角交換する】

相手から△8八角成、▲同玉と角交換されるとこちらの玉が囲いから離れてしまうため、こちらから角交換していきます。そのあとは▲3五銀として攻めていきます。ここからは▲2四歩と攻めていく手がありますがまだまだ難解です。

△3六歩と歩を伸ばすのが手筋

【図3-4 △3六歩と伸ばすのが好手】

図3-2 から、別の手順を見ていきます。ここから△3六歩と歩を伸ばしていくのが好手で、いやのところに利いていますがこちらはこの歩をなかなか取ることができません。

【図3-5 角の捌きを狙う】

振り飛車側からは、やはり△4五歩と突いていって捌きを狙うのが手筋です。

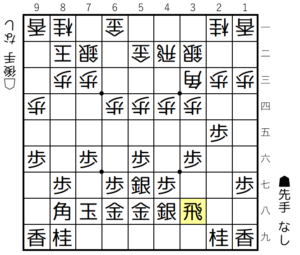

【図3-6 まだまだ難解な局面】

こちらから角交換するのがポイントです。相手から角交換されると、△8八角成、▲同玉で玉が囲いから離れてしまいます。

【図c-1 鷺宮定跡】

▲4六銀と銀を出る前に、先に▲3八飛と飛車を3筋に回る順もあり、これは「鷺宮定跡(さぎのみやじょうせき)」と呼ばれています。鷺宮定跡も、山田定跡と同じく△3二銀型の四間飛車に使われる手順です。

まとめ

- △4三銀型には、▲4六銀と出てから▲3五歩と仕掛ける

- ▲3四歩と3筋の歩を取り込む前に、2筋の歩を突き捨てる

- △3二銀型には、先に3筋の歩を突き捨ててから▲4六銀

- 相手が角道を開けてきたら、こちらから角交換する