今回の記事では、詰将棋の有名な難問を3つ紹介します。

目次

世界一難しい7手詰め!?

詰将棋パラダイス1999年12月号で出題された7手詰

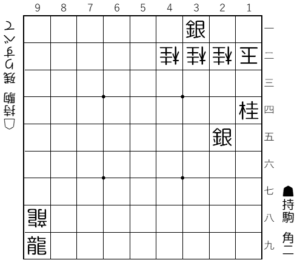

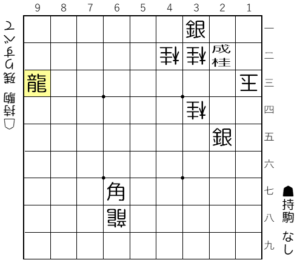

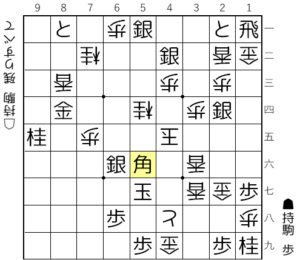

【図1-1 世界一難しい7手詰め!?】

図1-1は世界一難しいと言われている7手詰めです。詰将棋パラダイス1999年12月号で出題されたもので、作者は三谷郁夫さんです。この問題を世界一難しい7手詰めと言ったのは、豊川孝弘プロの発言で、実際にはこの詰将棋より難しいであろう問題は存在します。しかし、7手詰めという短めの手数でここまで難しい問題は他にないのではないでしょうか。

以下で問題の解説をしますが、自信のある方は是非チャレンジしてみて下さい。豊川孝弘プロは1時間かかったそうです。

世界一難しい7手詰めの解説

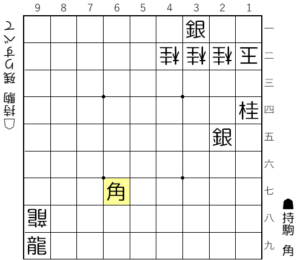

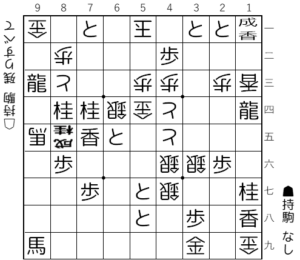

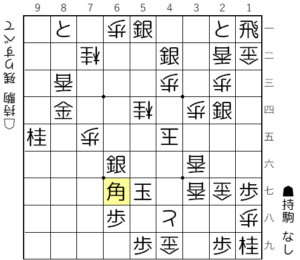

【図1-2 初手はこの1手限定】

ここからこの7手詰めを簡単に解説していきます。最初は▲6七角と打ちます。なんだか狙いがわかりにくい手ですが、これ以外の手では詰みません。

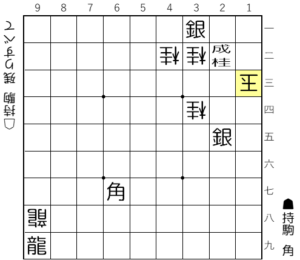

【図1-3 次はどうやって王手する?】

この後、玉方は△2四桂と合い駒し、▲2二桂成、△1三玉と進みます。この3手はとくに変わった進行ではありませんが、次の1手がまた難しい手です。

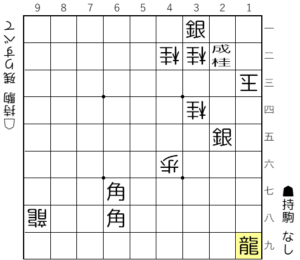

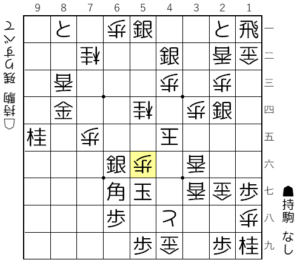

【図1-4 この角打ちも限定】

ここで▲6八角と王手するのもポイントです。この手も他の場所に角を打っても詰みません

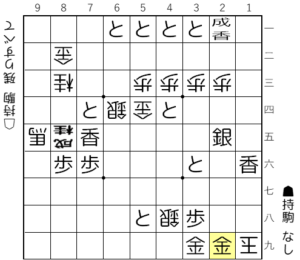

【図1-5 合い駒したら龍で詰む】

もしここで玉方が△4六歩などとしたら、▲1九龍として詰みです。6八の角が相手の龍の利きを止めているところに注目です。

【図1-6 ここでも角が龍の利きを止める】

図1-4から、玉方が△6八龍と角を取ってきたら、今度は▲9三龍で詰みます。このときも、6七の角が相手の龍の利きを止めていることで詰んでいます。

なんと1525手詰め!最長手数の詰将棋「ミクロコスモス」

最長手数の詰将棋、ミクロコスモス

【図2-1 ミクロコスモス】

図2-1は「ミクロコスモス」という名前が付いた詰将棋で、詰みまでにかかる手数はなんと1525手という驚異の長さです。橋本孝治さんが詰将棋パラダイス1986年6月号で発表した作品で、2019年現在時点まで最長手数の記録は破られていません。

ミクロコスモスの詰めあがり図

【図2-2 ミクロコスモスの詰め上がり】

今回は、ミクロコスモスの詰みの手順の解説は省き、詰め上がりの図のみ紹介します。最初は5一にいた玉も、最後は1九まで移動しています。

いまだ答えがない!?「最後の審判」

将棋の禁じ手ルールを逆手に取った、「最後の審判」

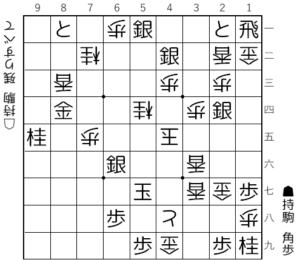

【図3-1 最後の審判】

図3-1は「最後の審判」という作品で、縫田光司さんが詰将棋パラダイス1997年1月号で発表したものです。この詰将棋は、連続王手の千日手ルールと、打ち歩詰めのルールを逆手にとったもので、様々な解釈ができる作品です。

連続王手の千日手と打ち歩詰め

【図3-2 1手目は▲5六角の王手】

この詰将棋は、初手は▲5六角打ちから始まります。今回は、この局面が何度か出てくることで連続王手の千日手の問題が発生します。

【図3-3 19手目がポイント】

さらに手を進めると、19手目に▲6七角と王手することになります。図3-2と似たような局面になってきました。

【図3-4 歩を打って王手する】

ここで玉方は歩を打って合駒しつつ、逆王手します。攻方はこれに対して▲同角と取らなければ自玉が取られてしまいます。しかし、ここで▲同角と取った局面は図3-2と同じため、この局面を繰り返すことで連続王手の千日手となってしまいます。そのため、図3-4の局面を3度繰り返した後は、▲同角と歩を取れなくなります。

しかし、ここで▲同角と歩を取れないとこの局面は詰みとなってしまうため、玉方が打ち歩詰めになってしまいます。

現行の将棋のルールでは、このように千日手と打ち歩詰めが同時に発生する局面については規定がないため、ここからの解釈ができなくなってしまいます。

「世界一難しい7手詰め」、感動しました。

図1-2からの指し手の最初が△2四桂となっているのは△3四桂左が正しいですね。