今回の記事では、横歩取り、相掛かりで使われる囲いをまとめます。

目次

横歩取り、相掛かりってどんな戦型?

角道を開けて、飛車先を突いていくのが横歩取り

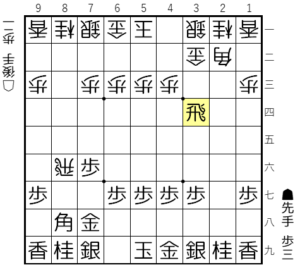

【図1-1 横歩取りの基本図】

横歩取りは、先手と後手が角道を開けた状態で、飛車先の歩をズンズン突いていったときにあらわれる戦型です。序盤から飛車角が大きく動き、激しい展開になりがちなため、玉を深く囲わないことが多くなります。

角道を閉じて、飛車先を突いていくのが相掛かり

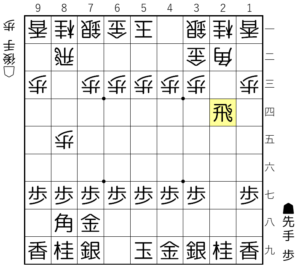

【図1-2 相掛かりの基本図】

相掛かりは、図1-2のような局面となります。角道を開けずにお互いに飛車先を伸ばしていったときにあらわれる戦型で、こちらも横歩取りと同様に激しい将棋になりやすく、玉をしっかり囲えないことが多いです。ただし、展開によっては矢倉囲いのようなしっかりとした囲いを組むこともあります。

横歩取り、相掛かりでの囲い一覧!どんな種類があるの?

中住まい

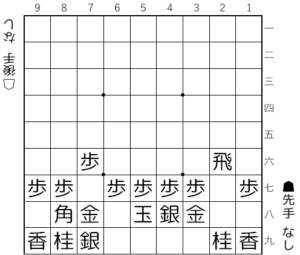

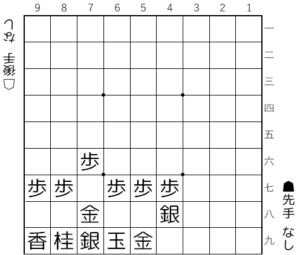

【図2-1 中住まい】

玉を5八にあがった陣形を「中住まい」と呼びます。堅さはありませんが、陣形のバランスが良くなかなか攻め入る隙がありません。金銀の並びについては特に決まった形はありませんが、図2-1は横歩取りでよくみられる陣形です。中住まいは横歩取り、相掛かりどちらでも使われます。

中原囲い

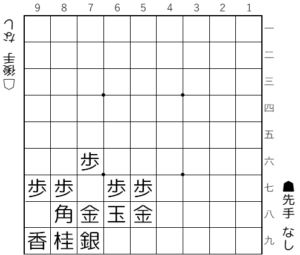

【図2-2 中原囲い】

図2-2は「中原囲い」という囲いで、相掛かりで使われます。棋士の中原誠先生が考案した形で、中原流相掛かりで使われます。

いちご囲い

【図2-3 いちご囲い】

図2-3は「いちご囲い」という囲いで、相掛かりで使われます。囲いの形がいちごに似ているのが由来ともいわれていますが、真相は定かではありません。