将棋の上達のためには、駒の使い方を知る必要があります。それぞれの駒の特性を正しく理解すれば、初心者の方でも勝率がグッとアップすること間違いなしです。

今回は銀将の動かし方と基本的な使い方を解説し、さらに銀を使った3つの手筋「割打ちの銀」「桂頭の銀」「腹銀」について解説していきます。

目次

銀将と成銀の動き方

表:銀将、裏:成銀 置き場所は?

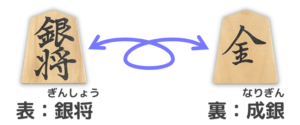

銀将は、将棋に使われる駒の1種で、表面が「銀将(通称:銀)」、裏面が「成銀」となります。

【銀将と成銀】

銀将は、ゲーム開始時点では王将の2つ隣のマスに置かれます。

【銀将の初期配置】

銀の動き方、斜め4方向1マス+正面

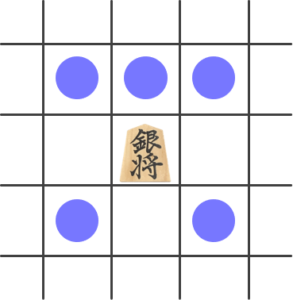

【銀将の動き方】

銀将は、斜め4方向に1マス動くことができるのに加え、さらに真正面のマスにも1マス動くことができます。

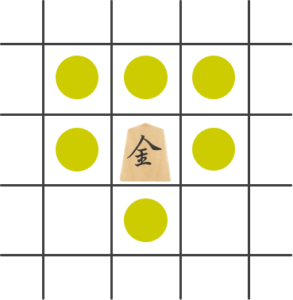

成銀の動き方、成ると金の動きに

【成銀の動き方】

銀を裏返す(=成る)と、成銀という駒となり、金将と同じ動きになります。縦横1マスずつと、斜め前に動けるようになります。

銀将の基本的な使い方と役割

1枚を守り、1枚を攻めに使うのがセオリー

銀は、攻めにも守りにも使えるバランスの良い駒です。

将棋の対局開始時点で、銀は盤上に2枚ずつあるため、1枚の銀は玉の近くにくっつけて守りに、1枚の銀は前に繰り出して攻めに使っていくのがセオリーです。

たとえば、初心者によく使われる戦法である矢倉戦法と四間飛車の駒組みを見てみると、玉の近くに守りの銀、飛車の近くに攻めの銀がいることがわかります。

【矢倉戦法の駒組み】

【四間飛車の駒組み】

銀は千鳥に使え!!斜めに動かして使おう

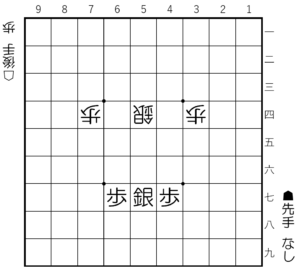

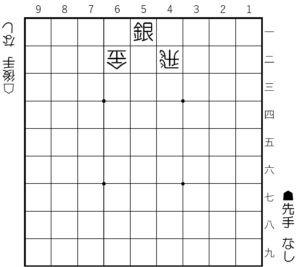

【図1-1 銀をどちらに進める?】

銀はナナメ方向には自由に動くことができる一方、縦横方向の動きは得意ではありません。横と後ろには動くことができません。銀はこの斜めの動きを最大限に利用し、ジグザグに(千鳥に)使うのがよいでしょう。

例えば、図1-1から銀を縦に動かした場合と、ジグザグに動かした場合を考えてみます。

【図1-2 前に進めると歩で取られてしまう】

▲5六銀と銀をまっすぐ進めてしまうと、△5五歩と打たれて銀を取られてしまう格好になります。このように、銀はまっすぐ進めると元の位置に戻れないため、取られてしまうことがあります。

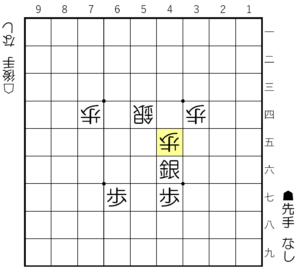

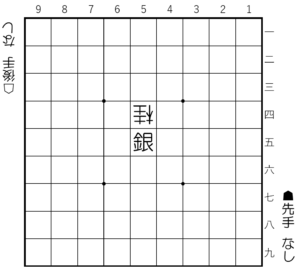

【図1-3 銀は千鳥に使え】

一方で▲4六銀とナナメ向きに銀を進めれば、△4五歩と打たれても元の場所に逃げることができます。このように、銀を前に出すときはナナメ方向に動くのがよいことがお分かりいただけたかと思います。

銀将の手筋3つ

割打ちの銀

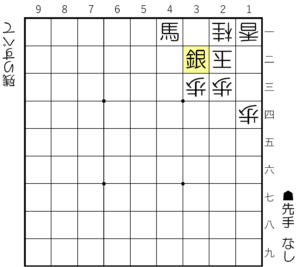

【図3-1 割打ちの銀】

ここからは銀を使った3つの手筋を紹介していきます。

図3-1はの形は「割打ちの銀」と呼ばれる手筋で、銀を使った両取りになっています。飛車や金のように斜め後ろに動けない駒を狙います。

桂頭の銀

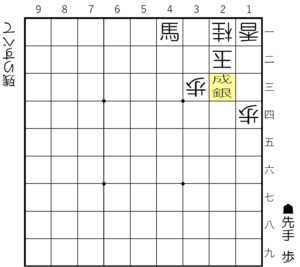

【図4-1 桂頭の銀】

相手の桂馬の頭に銀を打つ手筋を「桂頭の銀(けいとうのぎん)」といいます。これで相手の桂馬がどこに逃げても銀で取れる形になります。

腹銀

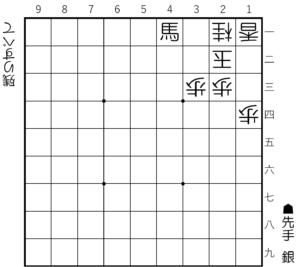

【図5-1 銀1枚でどうやって寄せる?】

最後は、図5-1のような局面を考えてみましょう。すぐに相手玉を寄せることができそうですが、どのように指すのがよいでしょうか?

【図5-2 銀で王手すると逃げられてしまう】

▲3一銀と打って王手してみたくなりますが、△1三玉と逃げられて失敗します。

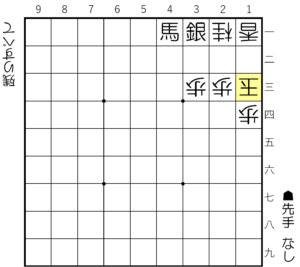

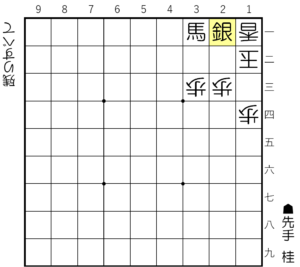

【図5-3 腹銀の手筋】

ここでは直接王手するのではなく、▲2二銀と打つのが正解です。このように相手の玉の横に銀を打つ手筋を「腹銀(はらぎん)」といいます。

この腹銀は、次に▲2三銀成の詰みと、▲3一馬 △1二玉 ▲2一銀の詰みを見ています。この2通りの詰みを後手は受けることができないため、腹銀を打った局面で必死となります。

【▲2三銀成の詰み】

【▲3一馬 △1二玉 ▲2一銀の詰み】

まとめ

将棋の上達には、手筋を多く覚えて実戦で使いこなすことは重要です。さらに多くの手筋を学びたいと思った方は、渡辺明先生監修の「将棋・ひと目の手筋」を一読されることをおすすめします。今回紹介した手筋はもちろん、他にも実戦で使える手筋が208も解説されています。

将棋・ひと目の手筋―初級の壁を突破する208問 (MYCOM将棋文庫SP)