今回は、石田流本組みでの仕掛け方や、攻めの手筋を解説します。

目次

参考棋書:石田流の基本―本組みと7七角型

石田流本組みvs△5三銀型

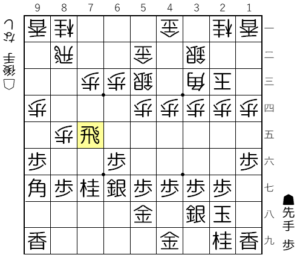

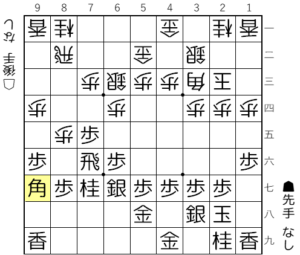

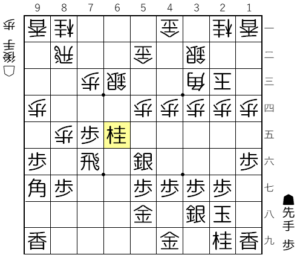

【図1-1 石田流本組みvs△5三銀型】

まずは、石田流本組みに対して相手が△5三銀型で駒組みしてきたときの攻め筋を見ていきましょう。対振り飛車では5三に銀を置いて囲いを組んでいく形がよくみられますが、石田流に対してはいい形とは言えず、7筋が薄くなってしまいます。

①7筋から飛車交換を目指す

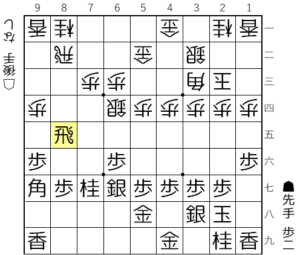

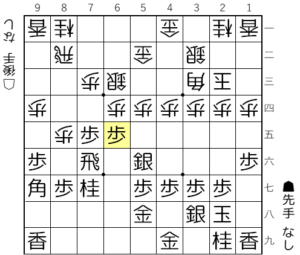

【図1-2 ▲7五に飛車を引く】

まずはいきなり7筋の歩を交換しに行く攻めを見ていきましょう。相手の△7三歩に対して▲7五歩と五段目に引くのがポイントです。次の狙いは何でしょうか?

【図1-3 飛車交換が狙い】

▲8五飛と歩を取って、飛車をぶつけるのが狙いでした。ここから△同飛、▲同桂と進み、お互いに敵陣に飛車を打ち込み攻め合う展開となっていきます。

②8筋から飛車交換を目指す

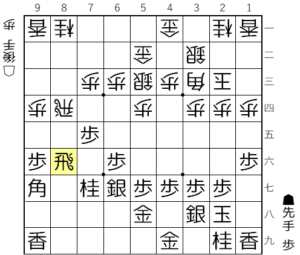

【図1-4 8筋から仕掛けていく】

今度は 図1-1 から相手が7筋からの攻めを嫌がり、△8四飛と飛車をういて▲7四歩を防いできました。この場合は▲8六歩からの攻め筋があります。

【図1-5 やはり飛車をぶつける】

やはり狙いは飛車交換になります。この後△8五歩とされても▲同飛と取ることができるため、相手は飛車交換に応じるしかありません。

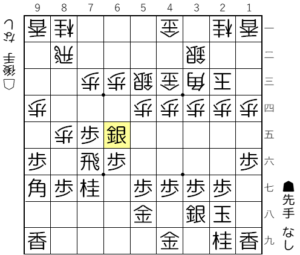

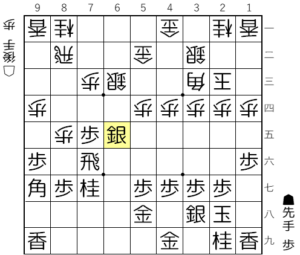

③棒銀風に攻めていく

【図1-6 棒銀風に攻める】

図1-1 からシンプルに銀を進めていく攻めも有力です。次の狙いは▲7四歩、△同歩、▲同銀と単純ですが、これが相手にとっては受けにくい攻めになります。

石田流本組みvs△6三銀型

【図2-1 石田流本組みvs△4三銀型】

次は、相手が△6三銀型に組んできた場合の攻めを見ていきましょう。△6三銀と構えることでこちらが▲7四歩と突いて攻めていく手を封じていて、対石田流ではこの駒組みが本筋です。

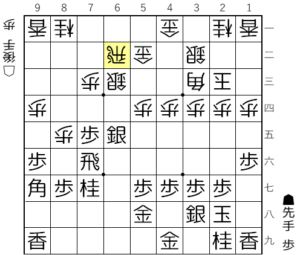

▲6五歩から仕掛けていくのが基本

【図2-2 ▲6五歩から仕掛けていく】

△6三銀型に対しては、▲5六銀と銀を上がってから▲6五歩として仕掛けていくのが基本です。相手の△同歩に対しては▲同銀と取る形と▲同桂と取る形がありどちらも有力ですが、それぞれ見ていきましょう。

①△6五歩に対して▲同銀と取る攻め

【図2-3 ▲同銀と取るパターン】

まずは▲同銀とするパターンを見ていきます。次の狙いは▲7四歩、△同歩、▲6四歩として角のラインも活かしながら6筋と7筋を制圧していきます。ここでもし相手が△6四歩と打ってきても、構わず▲7四歩と突いていけばこちらの攻めが決まってしまいます。

【図2-4 飛車を6筋に使ってきた】

ここで相手は△6二飛と飛車を回ってきました。この手は次の▲7四歩に対して、△同銀、▲同銀と進んだ時に△6九飛成として飛車を成れるようにしています。▲6五歩からの攻めを逆用されたような手順ですが、何か良い順はないでしょうか?

【図2-5 角の利きで抑え込む】

図2-4からは、▲7四歩、△同銀に対して▲6四銀として角の利きで相手の飛車を止めるのが手筋です。この後は、▲7三銀成、△同桂、▲7四飛と攻める順や、▲5三銀成、△同金、▲同角成と攻める順があり、相手は受けに困ってしまいます。

②△6五歩に対して▲同桂と取る攻め

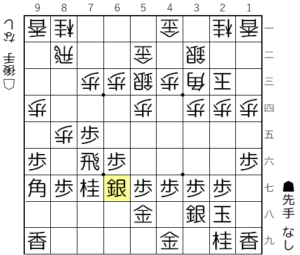

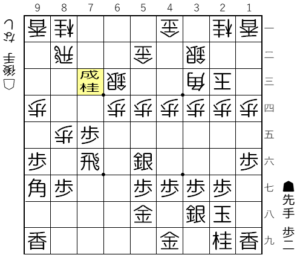

【図2-6 桂馬単騎で攻めていく】

図2-2 からは▲6五桂と桂馬を使っていく攻め筋もあります。一見すると次の△6四歩で桂馬が死んでしまう悪手ですが、本当にそうでしょうか?

【図2-7 次の▲7四歩が厳しい攻め】

桂馬が取られそうになったら▲7三桂成と桂馬を成り捨てて攻めが続きます。△同桂と桂馬を取られても、▲7四歩で攻めが続きます。

まとめ

- △5三銀型には、飛車をぶつける攻めが成立

- △5三銀型には棒銀風に攻める手も有力

- △6三銀型には▲6五歩から仕掛ける

- ▲6五銀から攻めるときは角の利きも使い6筋を制圧

- ▲6五桂から攻めるときは桂馬を成り捨てて攻める