今回の記事では、石田流本組みの組み方を解説します。

目次

参考棋書:石田流の基本―本組みと7七角型

石田流本組みって?

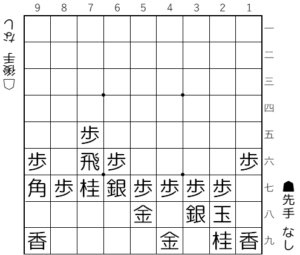

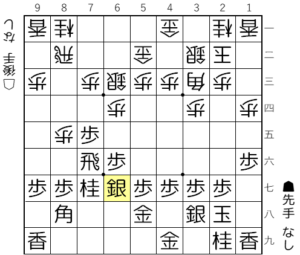

【図1-1 石田流本組み】

図1-1は石田流本組みの駒組みです。三間飛車の一種ですが、飛車を六段目に上げていること、角を端から使うところが特徴です。通常の振り飛車では角を7七に置きますが、9七におくことで空いたスペースに桂馬を跳ねることができます。

今回はこの石田流本組みの組み方を解説していきます。

石田流の駒組み、まずは美濃囲いを目指そう!

まずは玉の守りから!

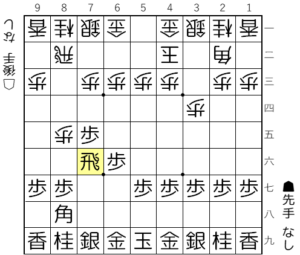

【図2-1 石田流の基本形】

図2-1は石田流の基本形です。この形から石田流本組みの形を目指していきましょう。なお、基本形までの指し方は以下の記事で解説しています。

【図2-2 まずは玉を固める】

まずは玉の囲いを作りましょう。攻めの形を作る前に、玉を戦場から逃がしておくのは将棋の基本的なセオリーです。対する相手も、銀を6三に上げることで7筋からの攻めに備えています。

ここから先手は美濃囲いを目指していきますが、次はどの手を指すのが良いでしょう?

【図a-1 飛車が動くと…】

相手に△6三銀とされる前に、▲7四歩と突いて1歩交換しておく手も指したくなるかもしれません。しかしその手は悪手で、▲7四歩、△同歩、▲同飛と進んだ瞬間に相手に△8六歩と突かれてしまいます。石田流では飛車を7六において相手の飛車からの攻めを守っているため、うかつに飛車を動かすのは危険な手になりがちです。

美濃囲いを組む、浮き駒を作らないように!

【図2-3 ▲5八金左を先に指す】

図2-2から平凡に美濃囲いを目指すと▲2八玉と指したくなります。悪い手ではないのですが、相手から△6五歩と乱戦に持ち込んでくる順が残るため初心者にはあまりお勧めしません。ここでは▲5八金左として浮き駒の金をくっつけ、隙なく囲いを組んでいきましょう。

【図2-4 美濃囲いの完成】

先手は美濃囲いを完成させました。ひとまずこれで石田流の囲いは完成となります。石田流では美濃囲いに組むのが基本となります。

【図b-1 相手から角交換してきた】

図2-2から、▲5八金左ではなく▲2八玉と指した場合の順を見てみます。この場合、相手から△6五歩と仕掛けてくる手があります。▲同歩、△8八角成と素直に応じると相手からの狙いの手があります。

【図b-2 飛車金両取り】

角交換すると△6七角と飛車金両取りに打ち込む手があります。△6五歩に対して▲同歩と取らなければこの順にはなりませんが、いきなり歩がぶつかっている嫌な局面になってしまいます。乱戦が苦手な人は避けたい変化でしょう。

石田流本組みを組む!隙を作らない駒組み

桂馬跳ねから指すのが安全

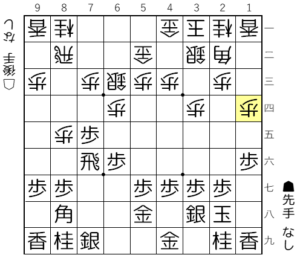

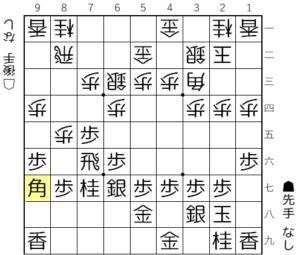

【図3-1 まずは桂跳ねから】

石田流本組みを目指すため、美濃囲いが完成したら桂跳ねから攻めの形を作っていきましょう。ここで桂跳ねより先に銀を動かしてしまうと、相手から△6五歩と突かれてしまいます。△6五歩、▲同歩、△8八角成と角を素抜かれてしまえばいきなり敗勢の局面です。

石田流本組みが完成

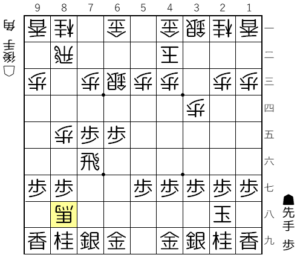

【図3-2 銀は6七が定位置】

桂を跳ねたら銀を前に出していきましょう。石田流では銀を6七に置くのが一般的です。

【図3-3 石田流本組み完成】

最後は角を9筋に上げて、石田流本組みの駒組みは完成です。

まとめ

- まずは美濃囲いを目指す

- 浮き駒を作らないように駒組みする

- 桂跳ねから攻めの形を作る