今回の記事では、石田流の駒組みについて解説していきます。

目次

参考棋書:石田流の基本―本組みと7七角型

石田流ってどんな戦法?

石田流の基本の駒組み

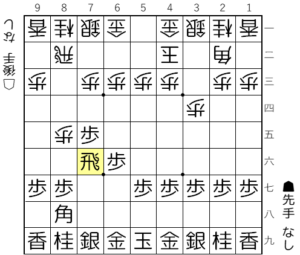

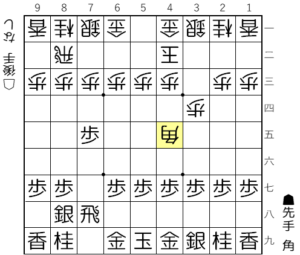

【図1-1 石田流の基本形】

図1-1は石田流の基本形です。飛車を7六に置くのがポイントで、相手の飛車での攻めを飛車で受けるのが形です。ここからは▲7七桂とする石田流本組みと、▲7七角とする7七角型に分岐していきます。また▲6六歩として角交換を防いでおくのも重要な点です。

早石田の変化!激しい展開に

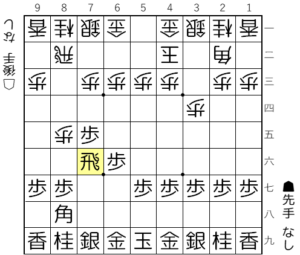

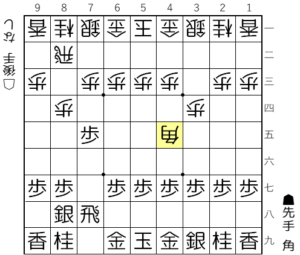

【図1-2 早石田の変化】

角道を開けたまま駒組みをするのが早石田の変化です。ここからは機を見て角交換をして▲7四歩と攻めていくのが狙いです。

3手目▲7五歩が石田流の出だし!

石田流は先手番の戦法、7筋の歩を伸ばす

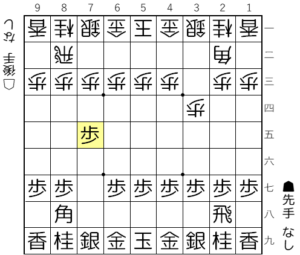

【図2-1 3手目▲7五歩が石田流の形】

初手に角道を開け、3手目に▲7五歩とするのが石田流の形です。ここから三間飛車に組んでいくのを狙います。なお、石田流は基本的に先手番での戦法なので、後手では使えないことに気をつけましょう。

【図a-1 飛車先を突かれると…】

相手が2手目に△8四歩としてきた場合、3手目▲7五歩は成立しないので注意しましょう。4手目に△8五歩と突かれた時に次の△8六歩の受けが難しくなります。

2手目△8四歩に対しては、3手目▲7八飛と飛車を回っておき、相手の手によってはノーマル三間飛車を目指すのがいいでしょう。

角道をふさいで角交換を防ごう

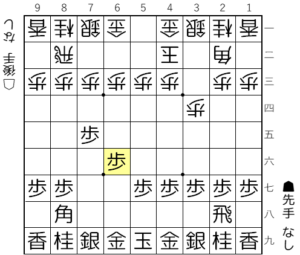

【図2-2 角交換を防ぐ】

石田流に組むときは、早めに▲6六歩と突いて、角道を閉じましょう。相手から角交換してくる手を封じることで、安全に駒組みを進められます。

△8四歩には▲7八飛!浮き飛車で受ける

【図2-3 △8四歩に対しては▲7八飛】

相手が△8四歩と飛車先の歩を突いてきたら、▲7八飛と飛車を振りましょう。石田流を指すなら、△8四歩~▲7八飛はセットで覚えておきましょう。

【図2-4 飛車を浮いて受ける】

相手が飛車先の歩を伸ばして来たら、▲7六飛と飛車を浮きましょう。これで次の△8六歩を受けるのが石田流の形です。

【図b-1 角交換からの乱戦】

角道を閉じずに駒組みを進めると、相手から角交換され△4五角と打たれる筋が発生します。この形になっても先手が悪いわけではなく互角の形勢ですが、乱戦、力戦になるため初心者にはあまりお勧めできません。

なお、相手が△4二玉としていなかった場合は▲7六角と打って次に▲4三角成を狙う切り返しがあります。

後手が居すぐ飛車先を突いてきたら?早石田の変化に!

△8四歩には…?角道を開けて駒組み

【図3-1 居玉で飛車先を突いてきたら?】

図2-1 から別の変化を見ていきます。先ほどは相手は一旦△4二玉として間合いをはかってきましたが、今度はいきなり△8四歩と飛車先を伸ばしてきました。次は飛車を回る手と角道をふさぐ手が見えますが、どちらが良いでしょう。

【図3-2 早石田の変化に突入】

△8四歩には▲7八飛とするのが鉄則です。相手が素早く攻撃の態勢を作ってきた場合は、こちらも攻めの形を作りうまくさばいていく順を狙っていきましょう。この局面からは、「早石田」という激しい変化に分岐していきます。

升田式石田流の構えをとる!一気に力戦に

【図3-3 早石田の構えに】

図3-2から相手が飛車先を伸ばして来たら、一気に捌きを狙っていきます。ここからは「升田式石田流」という、早石田の一種の激しい変化に突入していきます。

【図c-1 菅井流早石田の変化】

△8五歩に対して▲7六飛と飛車を浮く順も有力な変化です。図c-1からは△8八角成、▲同銀、△6五角とされた後、先手がいかに対応していくかがテーマになります。互角の局面になりますが、高度で難解な変化が多いため初心者にはあまりお勧めできません。

なお、相手がここで△4二玉などと指せば▲6六歩と角道を閉じて通常の石田流の変化に合流します。

角交換には▲7六角の切り返しが!

【図3-4 角交換から△4五角の変化は?】

今度は 図3-2 から相手が角交換をして△4五角と打ってきた場合を見ていきます。次に△6七角成と△2七角成の2通りの手を狙っています。一見すると受けがないようですが、どうでしょうか?

【図3-5 ▲7六角の切り返し】

△4五角に対しては▲7六角の切り返しがあります。この後△2七角成、▲4三角成と進めば先手がわずかに有利な局面になります。先手は相手玉に近いところに馬を作れているところがポイントです。

まとめ

- 3手目▲7五歩から三間飛車に振るのが石田流

- 早めに角道を閉じて角交換を防ぐ

- 相手が飛車先を伸ばして来たら飛車を浮いて受ける

- 相手がすぐに飛車先の歩を伸ばしてきた早石田の変化に