将棋初心者の方や、初段を目指す中級者の方は、終盤戦が苦手という方が非常に多いです。序盤~中盤は方針がわかりやすく、本などで勉強すれば指し手を正しくさせるようになっていくものです。しかし終盤戦は指し手の方針が見えなくなってしまうことが多いのではないでしょうか?

今回は実戦の終盤で出てきそうな局面をテーマ図として、そこからの指し手の方針を解説していきます。難解に見える終盤も、セオリーにのっとって指していけば案外簡単なものですよ!

目次

寄せの基本は、玉の近くの金を攻める!

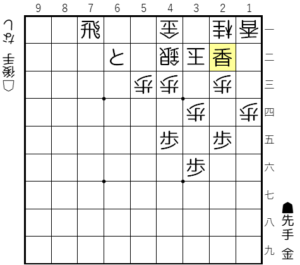

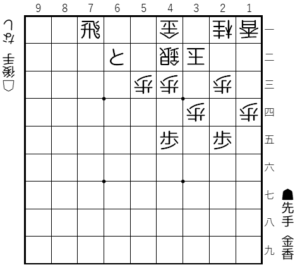

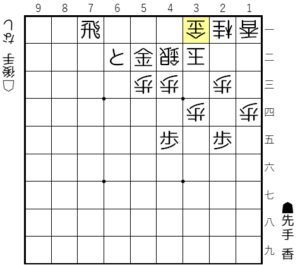

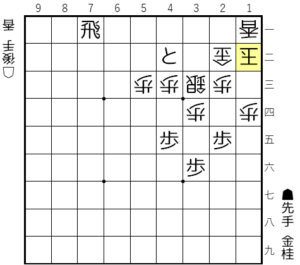

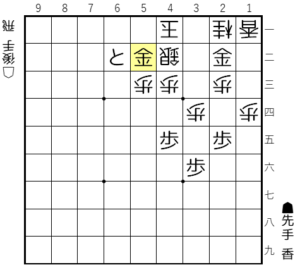

【図1-1 舟囲いを寄せてみよう】

図1-1は、舟囲いの金が1枚はがれた状態です。すでに先手の攻めが決まりそうな局面ですが、ここからの寄せを考えてみましょう。

図1-1は、まだ相手玉が囲いに入っている状況のため、いきなり寄せるのは難しそうです。どこから攻めていくのが良いでしょうか?

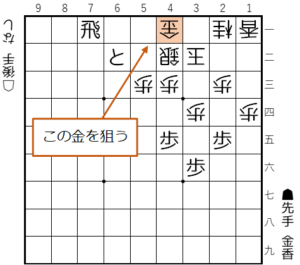

基本的に将棋の終盤は、相手玉を直接攻めていくのがベストです。ただし相手玉をまだ攻められない、もしくは攻める手がわからないというときは、相手玉の近くにいる金を攻めていくのがセオリーです。

今回のテーマ図でいうと、4一の金を攻めていくのがいい手になります。

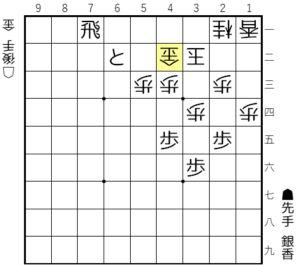

【図1-2 4一の金を攻めよう】

駒の効きの数で勝って攻める!

ガジガジ張り付いていく攻め

【図2-1 相手の金に張り付いていく】

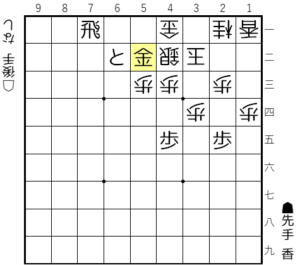

まずは▲5二金と打っていく手を見ていきましょう。相手の金を直接狙う手ですが、うまく寄せきれるでしょうか?

▲5二金に△同金としてくれれば成功

【図2-2 次の銀取りが厳しく攻めが成功】

▲5二金に、後手が△同金と素直に取ってくれれば、▲同ととして次の銀取りが厳しいです。これで先手の攻めは成功です。

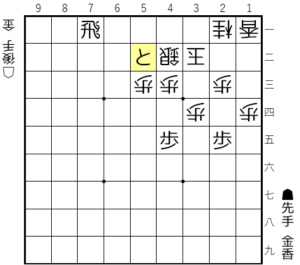

▲5二金に、△3一金と逃げた場合

【図2-3 素直に取ってくれるとは限らない】

▲5二金に△3一金と逃げてきました。このように、駒をぶつけたら相手は必ず取り返してくるとは限りません。とくに初心者の方は、こういった逃げる手を読み漏らしてしまうことが多いので、駒をぶつけるときは注意しましょう。

【図2-4 逃げ道を開けられる】

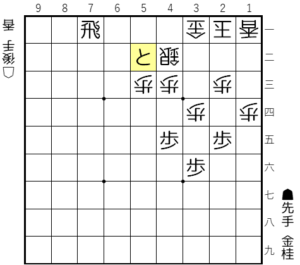

図2-3からは▲5一と、としてじわっと攻め駒を進めていくのが良い手です。それに対して後手は△4四歩として逃げ道を開けます。このまま後手玉には上に逃げられてしまいますが、先手は大きく駒得できます。攻めは半分成功といところでしょう。

【参考図a ▲4二金、△同金としたところ】

なお図2-3から▲4二金、△同金と参考図aのように進むと、意外と攻め手に困ります。もちろん参考図aの局面でも先手の攻めは好調ですが、図2-4には及びません。攻め駒はすぐに相手の駒と交換せずに、盤上にギリギリまで残しておくのが攻めのコツです。

駒を直接狙う手は攻めが重くなりやすい

▲5二金と直接持ち駒を打って相手の金を狙う手を見ていきました。もし相手が素直にこちらの駒を取ってくれれば攻めがきれいに決まりますが、攻めをかわされてしまうとそのまま逃げられてしまいました。

狙いの駒を直接狙っていく攻めはわかりやすくて強力ですが、こちらの攻め駒が一か所にかたまってしまうというデメリットがあります。このように攻め駒が渋滞してしまうような攻めは「重い攻め」と呼ばれ、確実ですが攻め手が遅くなってしまうことが多いです。

相手の金を浮き駒にするテクニック

▲2二香に対して△同玉と取ってきた場合

【図3-2 一気に寄り形に】

▲2二香に対して△同玉と取ってしまうと、4一の金が浮き駒になってしまいます。▲4一飛成と金を取ってしまえば一気に寄り形になります。

▲2二香に対して△同玉と取ってくれない場合

【図3-3 後手の粘り】

図3-1 まで戻ります。先手の▲2二香に対し、△3一金と狙われている金をじっと逃げるのが後手の粘りです。ここから▲2一香成、△同玉と進んだ後、先手はと金を活用していきます。さらに数手進めてみましょう。

【図3-4 相手玉を追い詰めた】

相手玉をと金でじわじわ追いつめていきました。次は▲4三ととして銀を狙っていけば、詰みももうすぐです。

間接的な攻めは軽い手になりやすい

さきほどの直接持駒を打ち込んで相手の金を狙う手と異なり、今回は反対側に香車を打って間接的に攻めました。このような攻めは攻め駒が渋滞せずに動きやすく、「軽い攻め」になりやすいです。寄せを早くするには攻め駒をベタベタ貼るではなく、様々な方向から攻めることが大切です。

最速で寄せる

いきなり必至の形に

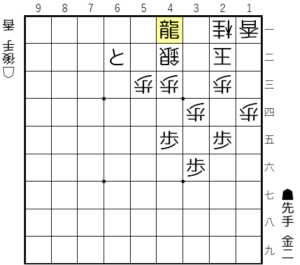

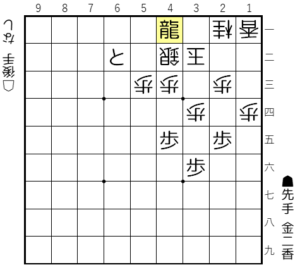

【図4-1 いきなり龍を切る】

実は、 図1-1 からはいきなり龍を切ってしまうのが一番早い攻めだったのです。勘の鋭い方はもうお気付きかもしれませんが、さらに手を進めてみます。

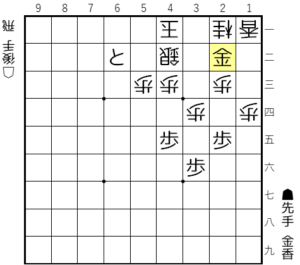

【図4-2 これで必至になっている】

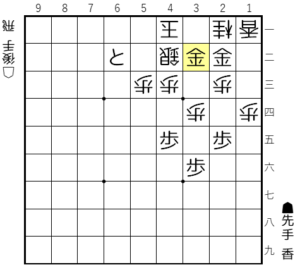

▲4一飛成に△同玉、▲2二金として必死になってしまいます。次に▲3二金と打つ詰み筋と、▲5二金と打つ詰み筋を後手は同時に受けることができません。

【参考図b ▲3二金とする詰み筋】

【参考図c ▲5二金とする詰み筋】

最速で寄せるには、必至の形を知っておこう

今回のように龍を切って寄せるような手は、初心者~級位者の方からするとなかなか思いつかないかもしれません。しかし図4-2の必至の形は、将棋の本で必ず目にする必至の基本形なのです。こうした基本の形を何度も繰り返し覚えていくことで、鮮やかな寄せが少しずつ見えてくるようになります。

森雞二先生の「寄せが見える本」では、問題を解きながら今回紹介した必至形をはじめとする必死の基本形を身に着けることができます。また解説が非常に丁寧なことも特長で、初心者の方でも安心して読み進められます。

まとめ

- 相手玉の近くの金を攻めるのが基本

- 攻め駒はギリギリまで相手の駒と交換しない

- 一方向からの攻めは、攻めが重いので玉を逃がしがち

- 多方向から攻めると、攻めが軽く寄せやすい

- 必至の形を覚えることで、さらに早く寄せられる