今回の記事では、2枚落ちの定跡の基本の部分を解説していきます。

参考棋書:決定版 駒落ち定跡

二枚落ちでの指し方、位を取りに行こう

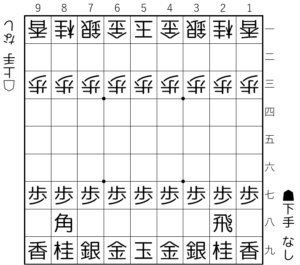

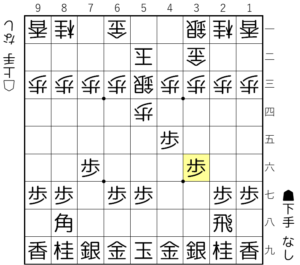

【図1-1 2枚落ちの基本図】

図1-1は2枚落ちの基本図です。上手は飛車と角を落としています。2枚落ちでは、上手は大駒がないため攻撃力はないですが、守備の陣形はしっかり組むことができます。そのため下手には正確な攻めが必要となってきます。

4筋の位を取る!

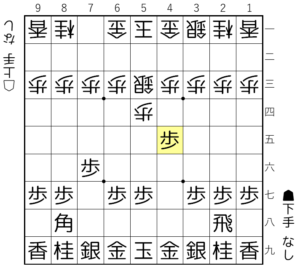

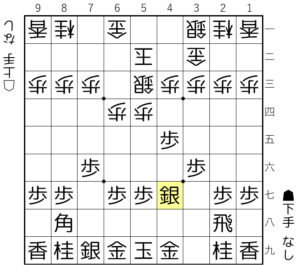

【図1-2 4筋の位を取る】

2枚落ちでは、下手はまず▲4五歩として4筋の位を取りに行くのがポイントです。この手は、上手に△4四歩と突かせないための指し手です。△4四歩と突かれてはなぜいけないかについては、後で補足として解説しています。

位を守るために銀を前に出す

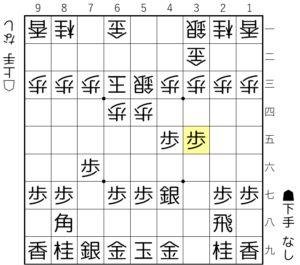

【図1-3 3筋の歩も伸ばす】

下手は3筋の歩も伸ばしていきます。この手は将来的に▲3四歩、△同歩、▲1一角成のように、角のラインを使った攻めを見せていく手です。

【図1-4 銀を前に出して歩を守る】

歩を伸ばしたら、今度は銀を前に出していきます。これは伸ばした歩を守るための手で、例えば4五の歩がとられそうになったら▲4六銀などとして歩にヒモをつけられるようにしています。

3筋の位も取る

【図1-5 3筋も位を取る】

4筋に続き、3筋も位を取ります。機を見て▲3四歩と突いて角のラインを利用して3筋を攻めていくような手を狙っています。このように序盤早々に2つの位を取るのが2枚落ちでの定跡とされていて、ここからは「2歩突き切り定跡」と「銀多伝」という2種類の定跡に分岐していきます。

【図a-1 △4四歩とされると角が使いにくい】

2枚落ちの定跡では、すぐに▲4五歩と位をとりますが、これは上手に△4四歩と突かれないためです。例えば図a-1のように上手に△4四歩と突かれてしまうと、下手の角の利きが途中で止まってしまい、攻めに使いにくくなってしまいます。これは上手がすこし良くなったと言えるでしょう。

【図a-2 平手では△4四歩は問題ない】

一方で、平手の場合は△4四歩はそこまで警戒するひつようはありません。なぜならこちらの角が使いにくくなったと同時に、相手の角も使いにくくなったからです。平手では相手も角を持っているため、△4四歩の意味合いも変わってくるのです。

二枚落ち定跡の基本図

2歩突き切り定跡

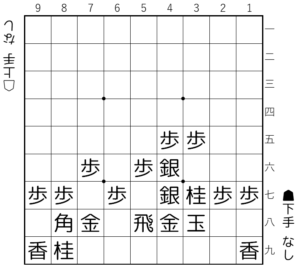

【図2-1 2歩突き切り定跡の基本図】

図2-1は2歩突き切り定跡の基本図です。2歩突き切り定跡では飛車を3筋に持っていき、3筋を集中的に攻めていきます。攻めが主体の陣形ともいえます。

銀多伝定跡

【図2-2 銀多伝定跡の基本図】

図2-2は銀多伝定跡の基本図です。4筋に銀が縦に2枚並んでいるのが特徴です。じっくりと囲いながら少しずつポイントを稼いでいくような戦法で、守りが主体の陣形と言えます。

まとめ

- 4筋と3筋の位を取る

- 銀を前に出して位を取った歩を守る

- 主に2歩突き切り定跡と銀多伝定跡の2つに分岐